© Schneider-Press/Erwin Schneider

Humor nach Ephraim Kishon: "Die Israelis sind ja schon halbe Deutsche"

Tuvia Tenenbom findet, dass viel zu viel Nähe zwischen Israelis und Deutschen gewachsen ist. In Israel wird er als der neue Ephraim Kishon gefeiert. Spurensuche in einem komplizierten Beziehungsgeflecht.

Das Bild geht 1961 um die Welt: Der SS-Mann Adolf Eichmann sitzt im Jerusalemer Gerichtssaal hinter Panzerglas und wird vernommen. Eichmann war maßgeblich für die Deportation der europäischen Juden in die Vernichtungslager verantwortlich.

Auch die deutschen Zeitungen berichten über den Prozess und fragen nach Eichmanns Helfern. Doch die Mehrheit der Deutschen verdrängt und schweigt. Die wenigen jüdischen Nachbarn bleiben unter sich. Ist ja alles schwierig geworden. Wie auch sonst? Es ist erst 16 Jahre her, dass Auschwitz befreit wurde.

Da erscheint das erste Buch von Ephraim Kishon auf Deutsch: „Drehn Sie sich um, Frau Lot“. Während die Welt über Eichmanns Schuld diskutiert, lesen die Deutschen Kishon – und sind begeistert. Alle zwei Jahre bringt der israelische Satiriker ein neues Buch heraus. In Deutschland jedes Mal mit einer Auflage von 100 000 Exemplaren. Kishon veröffentlicht mehr als 50 Bücher und dreht Filme, wird mit Preisen und Golden Globes ausgezeichnet, fast hätte es für einen Oscar gereicht. Die Erzählungen über den irren Kasimir Blaumilch, die „netten Nachbarn“ oder den schlitzohrigen Jossele werden in 37 Sprachen übersetzt und verkaufen sich 43 Millionen Mal. 31 Millionen davon in Deutschland. In den 60er, 70er und 80er Jahren stehen sie in nahezu jedem bürgerlichen Bücherregal. 2004 wird Ephraim Kishon 80 Jahre alt. Fünf Monate später stirbt er an einem Herzinfarkt. Viele Nachrufe in deutschen Zeitungen fallen verhalten und floskelhaft aus. Das ist jetzt zehn Jahre her.

Der Humor hat sich verändert

Heute steht Kishon in der Bücherei im Regal „bewährter Humor“. Doch die Zwanzigjährigen kennen ihn kaum noch. Der Humor hat sich verändert. Auch das Verhältnis der Deutschen zu Israel ist sehr anders geworden. Heute lacht keiner mehr so leicht über den Alltag in Tel Aviv und Jerusalem. Wo ist die Leichtigkeit hin? Eine Spurensuche im deutsch-israelischen Beziehungsgeflecht.

Einige israelische Kritiker feiern Tuvia Tenenbom als „neuen Kishon“. An einem Januartag 2015 sitzt Tenenbom in einer Berliner Kneipe und trinkt Cola light und Whisky. Er ist Mitte 50 und in Israel aufgewachsen. Heute lebt er als Journalist und Theatermann in New York und Hamburg. Er ist in Berlin, um aus seiner Reisereportage „Allein unter Juden“ zu lesen. Für das Buch ist er vier Monate durch Israel gefahren und hat Israelis, Palästinenser und Vertreter europäischer Stiftungen und Hilfsorganisationen nach ihrem Verhältnis zu Israel gefragt. Das Buch ist recht lustig geschrieben und bietet eine knallige, verstörende Sicht auf die Dinge: Sehr viele Menschen in Israel arbeiten an Israels Untergang – auch die vermeintlich guten Europäer. In Israel und Deutschland steht es seit Monaten auf Bestsellerlisten. Ephraim Kishon und Tuvia Tenenbom trennt jedoch mehr, als sie verbindet. Kishon ist eine Generation älter. Es trennt sie auch die Erfahrung, verfolgt zu werden.

Er steigert Situationen ins Groteske, tut niemandem weh

Ephraim Kishon ist zwanzig Jahre alt, als ihn die Nazis 1944 in ein Arbeitslager stecken. Er heißt damals noch Ferenc Hoffmann, ist der Sohn eines Budapester Bankdirektors und hat gerade sein Abitur mit Bestnote bestanden. Er überlebt das Lager, weil er so gut Schach spielt. Er spielt mit dem Lagerkommandanten um sein Leben: Er darf nicht zu oft verlieren, sonst verliert der Kommandant das Interesse an ihm. Er darf nicht zu oft gewinnen, um ihn nicht zu erzürnen. Später gelingt es ihm, zusammen mit einem Freund zu fliehen und unterzutauchen. Der Freund wird nach dem Krieg verrückt. Ferenc Hoffmann wird Humorist.

1948 wandert er nach Israel aus. Aus Ferenc Hoffmann wird Ephraim Kishon. Er lernt Hebräisch und schreibt Glossen für die Zeitung „Maariv“. Kishon hätte viel zu erzählen über den Terror der Nazis. 1945 schrieb er in einem Kellerversteck seine Nazi-Parodie „Mein Kamm“. Kurz vor seiner Auswanderung nach Israel gewann er damit in Ungarn den nationalen Romanwettbewerb. Doch er will seine Leser schonen. Das Manuskript verschwindet für Jahrzehnte in der Schublade. Kishon macht sich lieber über den chaotischen Alltag in Israel lustig, über die Einwanderer, über den Kollektivismus im Kibbuz, wuchernde Bürokratie.

„Hebräisch lässt sich verhältnismäßig leicht erlernen, fast so leicht wie Chinesisch“, schreibt Kishon. „Schon nach drei oder vier Jahren ist der Neueinwanderer in der Lage, einen Passanten in fließendem Hebräisch anzusprechen: Bitte sagen Sie mir, wie spät es ist, aber womöglich auf Englisch“. Er steigert Alltagssituationen ins Groteske, ohne jemandem wehzutun.

"Die Juden hassen sich selbst, sie belügen sich, sind voller Ängste"

„Viele in der Luft liegende Spannungen sind erst ausgeglichen, wenn man sich wieder in aller Harmlosigkeit an guten alten jüdischen Witzen freuen kann“, schreibt in den 50er Jahren der Chefredakteur des Berliner „Abend“ an einen Berliner Rabbiner. Kishon öffnet seinen einstigen Verfolgern die Wohnzimmertür und ermöglicht Nähe über den Abgrund hinweg. Aus seinen Büchern erfahren die Deutschen, dass auch in Tel Aviv Waschmaschinen auslaufen und Handwerker nicht tun, was sie sollen. Sie schmunzeln, weil sich Männer auch am fernen Mittelmeer über schwindendes Kopfhaar sorgen und die „beste Ehefrau von allen“ viel zu lang im Bad braucht. Endlich können sie wieder gemeinsam lachen, die Deutschen und die Juden, die Deutschen über die Juden, die jetzt Israelis heißen.

Januar 2015. Tuvia Tenenbom findet, dass viel zu viel Nähe zwischen Israelis und Deutschen gewachsen ist. Er sagt, die Israelis seien ja schon halbe Deutsche. Es beunruhigt ihn sehr. Die Europäer und besonders die Deutschen hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten „unablässig bemüht, das Leben der Juden in Israel zu untergraben“, bilanziert er in seinem Buch. Sie hätten die Palästinenser mit viel Geld unterstützt – aber nicht, weil sie ihnen helfen wollten. Sondern weil die Palästinenser gegen Israel kämpfen. Außerdem hätten die Europäer den Israelis so lange eingeredet, dass sie schlechte Demokraten und Unmenschen seien. Jetzt würden sie es selber glauben.

Die Israelis sehen die Deutschen so positiv wie nie

„Die Juden hassen sich selbst, sie belügen sich, sind voller Ängste“, sagt Tenenbom. „Sie lieben die Deutschen auch noch dafür.“ Viele von ihnen hätten nichts Eiligeres zu tun, als sich einen ausländischen Pass zu besorgen, um nach Polen, Österreich oder Deutschland zurückzukehren.

© AFP

Die Israelis sehen die Deutschen so positiv wie nie. Da hat Tenenbom recht. 68 Prozent haben eine gute Meinung vom einstigen „Land der Täter“. Das hat vor einem Monat eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Doch nur noch 36 Prozent der Deutschen haben eine gute Meinung von Israel, 2007 waren es noch 57 Prozent. Für Stephan Vopel, den Autor der Studie, liegt das daran, dass beide Länder unterschiedliche Lehren aus dem Judenmord gezogen hätten. Für Deutsche heißt sie: nie wieder Krieg. Für Israelis: nie wieder Opfer sein.

1967 kommen israelische Truppen einem befürchteten Angriff der arabischen Staaten zuvor und besetzen den Sinai, den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. Tausende Palästinenser fliehen. Kishon antwortet darauf mit seiner Satiresammlung „Pardon, wir haben gewonnen“. Darin setzt sich der kleine israelische David hemdsärmlig und gewitzt gegen den übermächtigen arabischen Goliath durch.

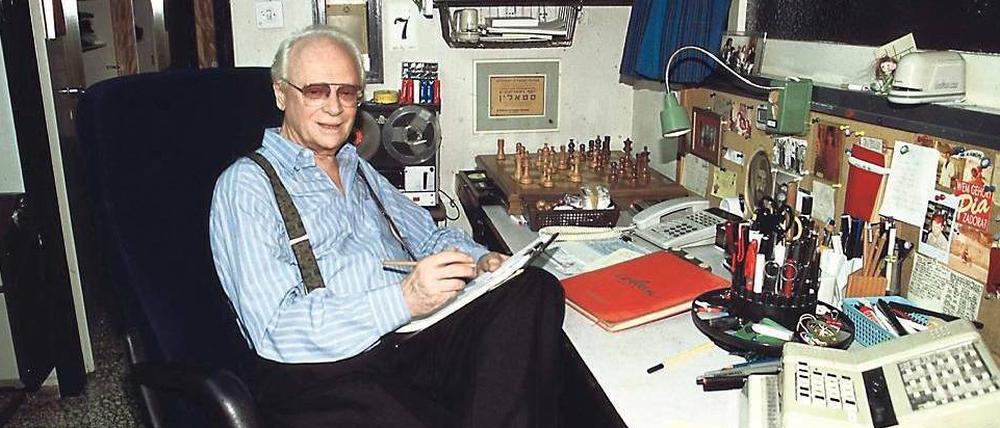

Die Deutschen nehmen ihren Lieblings-Israeli als freundlichen, etwas menschenscheuen Mann mit leiser Stimme wahr. Sein Markenzeichen sind die leicht getönten Brillengläser. Dass er ausgerechnet in Deutschland so beliebt ist, sei eine Ironie der Geschichte, sagt er in Interviews. Es sei eine „Genugtuung“ für ihn, dass die Nachkommen seiner Henker in seinen Lesungen Schlange stehen.

Tenenboms Humor ist gallig und eher hölzern

Seine deutschen Fans ahnen nicht, wie traumatisiert er ist. Das offenbart seine dritte Frau Lisa Kishon-Witasek nach seinem Tod in ihrem Erinnerungsbuch. Ihr „geliebter Ephraim“ schläft mit Schlafmitteln und schreibt mit Aufputschmitteln. Für den Fall eines Kidnappings hat er immer einen Revolver bei sich. Auf Reisen trägt er selbst gebastelte Ausweise und große Mengen Bargeld mit sich – falls er plötzlich fliehen müsste. Bei längeren Fahrten in seinem Cadillac hört er sich Reden von Goebbels und Hitler an, um den Triumph zu genießen, dass er sie überlebt hat. Doch im Innern bleibt er der gedemütigte, verfolgte Mann, zu dem ihn die Nazis gemacht haben.

Seinen Satiren merkt man das nicht an. Sie kommen leicht und beiläufig daher. Tuvia Tenenboms Bücher sind demonstrativ. Er will seine Leser nicht schonen. Er will auffallen. Tenenbom trägt ein blau-weiß kariertes Hemd, Hosenträger und Lederhose. Auf der Nase sitzt eine schwarze Nerdbrille. Seine Deutschland-Tracht. So ist er nach Israel gefahren und hat sich als deutscher Journalist Tobi ausgegeben. Tenenboms Humor ist gallig und eher hölzern. Der Humor ist für ihn zweitrangig, nur ein Vehikel. Tenenbom, der Journalist, hat eine Mission. Er will aufklären, nicht zudecken. Nicht versöhnen, sondern spalten. Es soll wehtun.

Kishons harmlosen Satiren sind für viele Linke Kitsch

Dass Deutsche und Israelis unterschiedliche Lehren aus dem Holocaust gezogen haben, wird zum ersten Mal nach dem Sechstagekrieg deutlich. Für Teile der Studentenbewegung ändert sich 1967 der Blick auf Israel radikal. „Keine westliche Linke war vor 1967 so philosemitisch und prozionistisch wie die deutsche. Danach identifizierte sich keine so stark mit der palästinensischen Sache“, schrieb der amerikanische Historiker Moishe Postone im Rückblick. Aus Sicht der studentischen Aktivisten sind die Palästinenser die Opfer, die „neuen Juden“. Die Israelis die Täter. Der Historiker Dan Diner bewertet das als Versuch, die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen zu relativieren. Die Politik der Nazis wird auf ihre Opfer projiziert – mit furchtbaren Folgen. 1976 entführen Deutsche und Palästinenser gemeinsam ein französisches Flugzeug nach Entebbe und selektieren israelische Passagiere für die Exekution.

Da strahlt die ARD gerade die 20-teilige Serie „Kennen Sie Kishon?“ aus. Die harmlosen Satiren sind für viele Linke Kitsch. Die großen Feuilletons machen sowieso einen Bogen um ihn. „Routine-Satiren von oft mäßiger Qualität“, schreibt Hanns-Hermann Kersten 1984 in der „Zeit“. Bei seinen Lesereisen wird Kishon jetzt oft zur israelischen Politik befragt. Er entpuppt sich als Patriot, der ohne Wenn und Aber zu Israel hält.

"Ich bin ein Produkt des Holocaust"

„Ein Kosmopolit? Was ist das?“, fragt er im Interview mit dem Playboy zurück. „Ein Vakuum.“ Kishon hat dafür nur Mitleid übrig. Er rechtfertigt Kriege und Siedlungsbau, hält die Atombombe für Israels Rettung. Die arabischen Nachbarn sind für ihn nichts als üble Genossen, die Israel vernichten wollen. Wer Israel kritisiert, ist ein Antisemit. Die mittlerweile friedensbewegten Deutschen sind entsetzt. „Ich bin ein Produkt des Holocaust, ein Tourist aus der Hölle. Deswegen bin ich auch nicht das, was man in Deutschland einen Liberalen zu nennen pflegt. Ich stehe auf der Seite der Opfer, nicht der Mörder“, sagt er. Der Versöhner Kishon gilt jetzt als reaktionärer Spalter.

Angesagt ist Amos Oz. Er engagiert sich in der israelischen Friedensbewegung und wird von der deutschen Literaturszene hofiert. 1992 bekommt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Kishon bekam den „Orden wider die tierische Vernunft“ des Aachener Karnevalsvereins. Er gibt ihn zurück, weil sein Ordenskollege, der CDU-Politiker Norbert Blüm, Israels Vorgehen gegen die Palästinenser als „hemmungslosen Vernichtungskrieg“ bezeichnet hatte.

Tuvia Tenenbom hat am Abend einen Auftritt in der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin. Der Saal ist proppevoll. Vor allem junge Leute sind gekommen. Ein Schauspieler liest die Stelle aus seinem Buch „Allein unter Juden“, wo Tenenbom Vertreter des Roten Kreuzes in Jerusalem und im Westjordanland trifft. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation versuchen, Tenenbom mit Ressentiments gegen die Israelis zu füttern. So nimmt er es zumindest wahr. Tenenbom lässt aber nicht locker, bohrt nach und deckt unerbittlich auf, dass es selbst dem Roten Kreuz nur um die eigene Geltungsbedürftigkeit und Macht geht. „Wenn Sie zufälligerweise ein Fanatiker sind und sehen wollen, wie Ihr Traum von Ländern ohne Juden Wirklichkeit wird, dann kommen Sie nach Israel und schließen Sie sich dem Roten Kreuz an“, empfiehlt Tenenbom.

Er ist witzig. Doch nur wenige lachen

Später am Abend erzählt er, wie er den palästinensischen Sicherheitschef getroffen hat. Der ist begeistert vom deutschen Tobi und nennt ihn „Abu Ali“, was Tenenbom mit „Held“ übersetzt. So hätten die Araber auch Adolf Hitler genannt. Weil der so viele Juden ermordet hat.

Es macht Spaß, Tenenbom zuzuhören. Er ist witzig und spitzt die Pointen mit großen Gesten und verstellter Stimme zu. Doch nur wenige lachen. Die Atmosphäre ist angespannt. Im Sommer haben israelische Truppen den Gazastreifen in Schutt und Asche gebombt. In Berlin skandierten junge Männer „Jude, Jude, feiges Schwein“. Es gäbe viel zu fragen. Nach Tenenboms Performance traut sich erst mal keiner.

„Wird Ihnen manchmal vorgeworfen, dass Sie verallgemeinern?“, fragt ein junger Mann vorsichtig. Verallgemeinerungen seien nicht schlecht, sagt Tenenbom, solange sie auf Fakten beruhten. Um die Lage beurteilen zu können, müsse man eben so wie er die arabische Kultur kennen. Er studiere Arabisch, setzt der junge Mann nach, er habe ein Jahr in Ägypten gelebt und nehme manches anders wahr. „Ein Jahr? Nur ein Jahr?“, ruft Tenenbom. „Viel zu wenig.“ Er ist der Chefaufklärer. Für oder gegen Israel. Für oder gegen Tenenbom.

„Der Nahostkonflikt treibt viele in meiner Generation um“, sagt der junge Fragensteller nach der Lesung. Er ist 24, studiert internationale Beziehungen. Er fühle sich oft unter Druck gesetzt, eine eindeutige Position zu beziehen, wo doch Vieldeutigkeit so wichtig wäre. Aber für Differenzierungen, so scheint es, ist im deutsch-israelischen Verhältnis kaum noch Platz. Auch nicht für subtilen, selbstironischen Humor.

Dieser Text erschien auf der Dritten Seite.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false