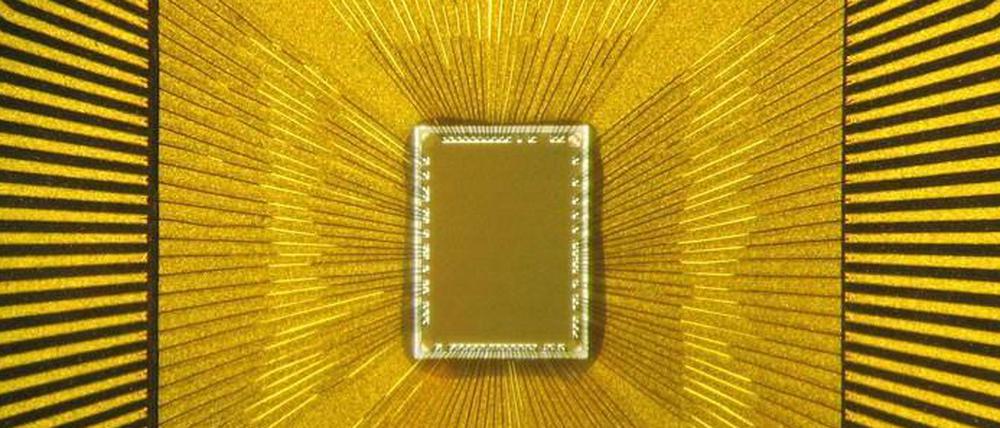

© dpa

Cognitive Computing - Cogs: Begabte Maschinen

Sie kommunizieren, ziehen Schlüsse und erinnern sich: Sind Cogs bald klüger als Menschen? Und: Können wir uns auf superintelligente Maschinen überhaupt verlassen?

In Douglas Adams Sci-Fi-Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ hat es siebeneinhalb Millionen Jahre gedauert. Die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen schien so groß, dass sie nur von einem Computer beantwortet werden konnte. Der neue Computer sollte schlauer sein als seine Erfinder. Er wurde gebaut, groß wie eine Kleinstadt. Sein Name: Deep Thought. Doch am Tag, als er endlich zu Ende gerechnet hatte, spuckte er nur eine Zahl aus: 42. Niemand konnte etwas damit anfangen.

Inspiriert von dieser Episode taufte die amerikanische Computer-Firma IBM einen Schachcomputer Ende der 1980er Jahre auf den gleichen Namen: Deep Thought. Gut zwei Jahrzehnte später schickt sich IBM an, einen neuen Supercomputer zu bauen. Nicht weniger als ein neues Zeitalter in der Computergeschichte will die Firma damit einleiten. Der Name des Superrechners: Watson, benannt nach IBM-Gründer Thomas J. Watson. Die Technologie, die dahinter steckt, heißt Cognitive Computing. 2011, Watson war noch groß wie ein Wohnzimmer, gewann er gegen zwei menschliche Herausforderer in „Jeopardy!“, einer eleganteren Variante von „Wer wird Millionär?“. Heute, nur vier Jahre später, ist Watson auf Stereoanlagengröße geschrumpft. Bald könnte er in eine Hosentasche passen.

Bisher galt der alte Satz vom Computer als dumme Maschine, die nur das macht, was der Mensch ihr sagt. Durch Cognitive Computing ändern sich die Paradigmen. Kognitive Computer, im Englischen kurz Cogs genannt, sind lernfähig, speichern Informationen, bilden sich weiter. Cogs kann man sich als hochbegabte Kinder vorstellen, die alles in sich aufnehmen und in einem Tempo verarbeiten können, über das der Mensch nur noch staunen kann. Die künstliche Intelligenz, an der Forscher seit Jahren arbeiten, sie steht vor der Markteinführung.

Intelligenter als ihre Schöpfer

Maschinen, die intelligent sind und wie im fiktiven Beispiel von „Deep Thought“ womöglich intelligenter als ihre Schöpfer, begeistern und verstören die Menschheit seit Jahrzehnten gleichermaßen. Kognitive Computer sind für die einen – so auch im PR-Sprech von IBM – das Versprechen, die Richtung vorzugeben in einer Zeit, in der die Informationsflut viele überfordert. Sie sollen aus allen Daten das beste Ergebnis ziehen. Für andere sind sie ein weiterer Schritt hin zu einer Superintelligenz, die – so die Sorge – die menschliche Intelligenz übersteigen und uns womöglich gefährlich werden könnte. Für den britischen Physiker Stephen Hawking etwa, der kürzlich davor warnte, dass kognitive Computer das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Hawking gehört auch zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, der dafür plädiert, künstliche Intelligenz bitteschön nur für gute Zwecke zu nutzen, sie abzusichern, sich der Gefahr bewusst zu sein. Neben Hawking haben etliche Forscher und Ingenieure diesen Brief unterzeichnet – darunter einige, die an der Entwicklung von Watson mitgearbeitet haben.

Chris Biemann, Informatikprofessor an der TU Darmstadt, glaubt nicht an ein Szenario, in dem intelligente Computer uns erst überflügeln und dann ans Leder wollen. „Warum sollten sie das tun?“, fragt er. Nicht die Technologie als solche sei gefährlich, sondern wie wir Menschen damit umgingen. Es braucht, so Biemann, ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein. „Das ist ähnlich wie bei Autos“, sagt er. Die seien auch immer schneller geworden. Und ein Auto, das 100 Kilometer in der Stunde fährt, sei eine größere Gefahr als eines, das nur 20 Kilometer pro Stunde führe.

Dass wir aufhören, selbst zu denken

IBM ist dabei nicht der einzige Computerhersteller – mit Watson und der „Jeopardy!“-Episode aber gilt der Konzern in der Öffentlichkeit als Vorreiter. Tatsächlich aber arbeiten viele Firmen an Cogs. Das ist verständlich, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. In der Diagnostik etwa. „Ein Arzt, egal, wie viele Fälle er praktisch oder theoretisch erfahren hat, wird niemals auf so viele Daten zurückgreifen können, wie es eine künstliche Intelligenz könnte“, sagt Manuela Lenzen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. Außerdem arbeitet sie als freie Wissenschaftsjournalistin mit den Schwerpunkten Philosophie und Kognitionswissenschaften.

Für Lenzen liegt der Vorteil der Cogs in der Spezialisierung. Die Gefahr sieht sie darin, dass künstliche Intelligenz auf alle Bereiche des täglichen Lebens einwirkt und wir uns zu sehr auf die superintelligente Maschine verlassen. Lenzen fürchtet sogar, dass wir aufhören, selbst zu denken, und uns nicht mehr trauen, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne vorher Cogs zu Rate zu ziehen. „Wenn jeder auf eine Art Riesen-Wikipedia zugreifen kann, die auch in ethischen und moralischen Fragen die richtige Antwort kennt und sich danach verhält, dann graut es mir.“

Für Biemann geht diese Gefahr nicht von den Cogs aus. „Das Interessante an der Technologie ist, dass sie die Begründung und Quellen gleich mitliefert“, sagt er. Ob sich noch jemand die Mühe machen wird, diese Quellen nachzuprüfen, oder ob man nicht lieber dem hyperintelligenten Computer glaubt, sei dahingestellt. Klar aber ist, dass Szenarien wie diese, so unvorstellbar sie für einige sein mögen, trotzdem Realität werden können. Wer konnte sich vor zwanzig Jahren schon vorstellen, dass sich Freunde miteinander in einer Bar treffen, um dann doch den ganzen Abend auf ihre Miniaturtaschencomputer zu starren und mit anderen, nicht anwesenden Menschen zu kommunizieren?

Wenn dem Computer blind vertraut wird

Kritisch wird es für Lenzen dann, wenn der Mensch gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie etwas passiert, wenn dem Computer blind vertraut wird. „Wenn kognitive Computer dabei helfen können, etwa Ampelschaltungen zu verbessern, finde ich das gut und legitim. Unwohl fühle ich mich, wenn die neue Technologie dazu herangezogen wird, Fragen zu beantworten, die uns als Menschen nahegehen.“ Etwa, wann bei einer Person die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet werden.

Potenzielle Gefahren schließt auch Biemann nicht aus, etwa die Möglichkeit der Manipulation. „Auch heute schon gibt es den Satz: Alles, was nicht mit Google zu finden ist, gibt es nicht. Die Sachen gibt es natürlich dennoch, sie sind aber ungleich schwieriger zu finden.“ Es bleibt bei der Frage, und da sind sich Lenzen und Biemann einig: Letztlich sind wir alle, Gesellschaft wie Politik, dafür verantwortlich, was wir mit den neuen Technologien machen.

Die Geschichte von Douglas Adams nimmt jedenfalls kein besonders gutes Ende. Weil die Antwort von „Deep Thought“ niemanden befriedigt, will man sich erst einmal auf die richtige Frage verständigen. Wieder rechnet ein eigens erschaffener Supercomputer mehrere Millionen Jahre. Am Ende, fünf Minuten vor dem Ziel, wird die Erde jedoch von feindlichen Außerirdischen zerstört. Das Szenario klingt freilich absurd. Den Superrechner allerdings wird es bald geben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false