© Illustration: Sascha Dreier

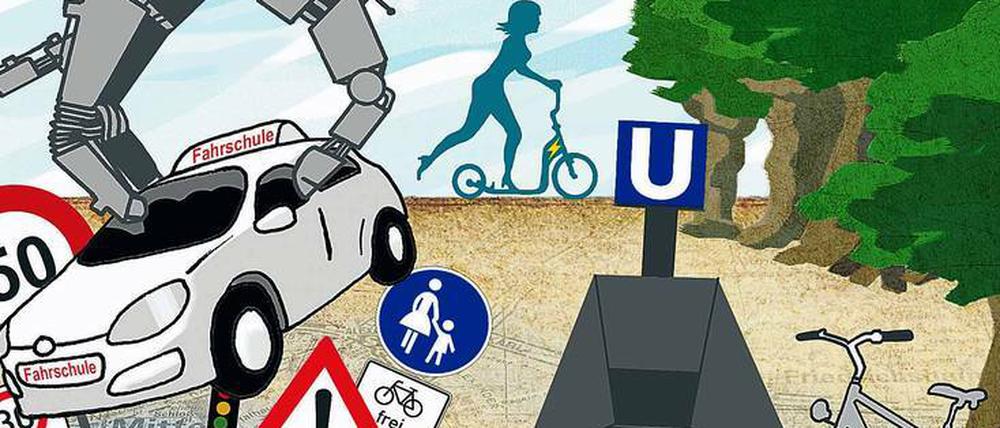

Mangelberuf: Fahrlehrer verzweifelt gesucht

Der Führerschein verliert an Prestige – besonders in Berlin. Ein Fahrlehrer und die ungebremste Talfahrt seiner Branche.

Es ist ein Mittwoch im April, 18 Uhr. Acht junge Frauen und ein Mann sitzen im Hinterzimmer der Fahrschule Rex in Friedrichshain. Grauer Teppich, weiße Tapete, ein Tisch. Darauf stehen Salzstangen, Nüsse und Kekse. Theorieunterricht für den Führerschein. Die Strebsame hat gelernt. Ihre Nachbarin sagt den ganzen Abend über kein Wort. Eine andere Schülerin muss eine Stunde früher gehen, weil der Babysitter heute nicht so lange kann.

Die richtige Beleuchtung in der Dunkelheit ist gerade Thema. „Ja ja, nachtblind. Ich kenne niemanden, der nachts sehen kann. Das können nur Eulen“, sagt Stephan Herzberg, blaues Hemd, graue Weste, grauer Bart um den Mund. Die Schüler mögen seine Sprüche. Lachen sie, was oft vorkommt, lacht er auch.

In Berlin gibt es ein doppeltes Problem

56 Jahre ist er alt, 32 Jahre davon Fahrlehrer. Es ist ein schöner Beruf, findet er. Ein viel zu schöner, um mitanzusehen, wie ihn niemand mehr machen will. „Eine einzige Bewerbung habe ich bekommen!“, klagt Stephan Herzberg nach dem Unterricht. Eine in einem Jahr. Von einem Fahrkartenkontrolleur ohne Ahnung.

Die Bundesagentur für Arbeit listet den Fahrlehrer inzwischen als Mangelberuf. Im Durchschnitt sind die Ausbilder 54 Jahre alt. Die Hälfte ist älter. Nur acht von hundert sind Mitte 30 oder jünger. Nachwuchs fehlt überall. Auch deswegen haben seit der Jahrtausendwende fast Fahrschulen geschlossen. Im vergangenen Jahr gab es laut der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände noch 10 850 in Deutschland. Gehen die Alten in den Ruhestand, wird es dramatisch.

Doch in Berlin hat Stephan Herzberg ein doppeltes Problem: Nicht nur sein Job ist unbeliebt geworden. Der Führerschein selbst gilt nicht mehr als das, was er mal war.

Früher hieß es „Hott vor Mot“

Am 7. November 1904 eröffnete in Aschaffenburg die erste deutsche Fahrschule, damals Auto-Lenkschule genannt. Teilnehmen durften Männer, die mindestens 17 Jahre alt waren und ein amtliches Sittenzeugnis vorlegten. Chauffeure sollten auf ihren Beruf vorbereitet werden. Bis dahin gab es weder Schilder noch Vorschriften, um das Miteinander von Auto und Pferd auf den holprigen Pflasterstraßen zu regeln. „Hott vor Mot“ hieß es bloß. Weil Kutschfahrer nur langsam bremsen konnten, mussten die neuen Fahrzeuge sie vorlassen.

In der Fahrschule Rex erinnert ein gelb-lila Poster an die alten Zeiten: „Merkt der Führer, daß ein Pferd oder ein anderes Tier vor dem Kraftfahrzeuge scheut, oder daß sonst durch das Vorbeifahren mit dem Kraftfahrzeuge Menschen oder Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu fahren sowie erforderlichfalls anzuhalten und die Maschine oder den Motor außer Tätigkeit zu setzen.“ Mit dem Gesetz aus der „Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen“, das auf dem Plakat zitiert wird, führte der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II, am 3. Mai 1909 den Führerschein ein. Die allererste Erlaubnis erhielt zuvor schon Carl Benz.

Später bildete die Bundeswehr Fahrlehrer in Deutschland aus. Auf Kosten des Staates. Dann wurde 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt. Wer die mehrmonatige Ausbildung heute machen möchte, zahlt selbst 10 000 bis 15 000 Euro. Für viele ist das zu viel. Im vergangenen Jahr reagierte der Bundestag deswegen auf die Hilferufe der Fahrschulen – und änderte das Gesetz. Seitdem müssen die Auszubildenden nicht mehr mindestens 22, sondern 21 Jahre alt sein. Für eine Autofahrlehrer-Erlaubnis brauchen sie keinen Motorrad- und Lkw-Führerschein mehr. Für Herzberg hat das alles wenig geändert.

Nichts sollte nach „Führer“ klingen

„Arbeiten, wenn andere Freizeit haben? Das will doch keiner mehr“, sagt Stephan Herzberg. „Reich wird man auch nicht.“ In der Stunde bekommt ein Lehrer 15 Euro. So viel wie seine Tochter als Hilfskraft an der Uni verdient.

Herzberg kam durch Zufall zu seinem Beruf. Nach der Schule machte er in Köpenick eine Lehre zum Werkzeugmacher. Als er anderthalb Jahre zur Armee musste, übernahm er dort zum ersten Mal die Rolle des Fahrlehrers. Danach ging er zurück in den Betrieb, studierte Maschinenbau, und sollte sich, wie es in der DDR üblich war, für das Gemeinwohl engagieren. So wurde er ehrenamtlicher Ausbilder bei der „Gesellschaft für Sport und Technik“. Hier unterrichtete er Jugendliche für die „Fahrerlaubnis“ – nichts sollte nach „Führer“ klingen! „Meine Familie riet mir davon ab. Ich hatte mit der politischen Arbeit aber nix am Hut.“

Die Mauer fiel, Reisefreiheit!

Was er anfangs nebenbei machte, wurde 1988 zu seinem Hauptberuf. Als Werkzeugmacher bekam Stephan Herzberg 950 Mark. Jetzt, als studierter Konstrukteur, waren es 300 weniger. „Die Intelligenz muss zusehen, wo sie bleibt, sagten sie mir.“ Da kündigte er, baute abends Trabis um. Die Mauer fiel. Reisefreiheit! Im September 1990 eröffnete er mit drei anderen seine eigene Fahrschule.

Als ein Kollege vor mehr als einem Jahr ging, kam ein anderer für eine Weile aus dem Ruhestand zurück. Heute sind sie vier Lehrer. Einer von ihnen könnte ebenfalls das Rentnerdasein genießen, aber arbeitet für einige Stunden. Stephan Herzberg schafft noch genug, um vom Gewinn leben zu können. Auch, wenn der Umsatz um ein Viertel eingebrochen ist.

Wegen des Personalmangels kann er nicht mehr jeden annehmen: Keine Schüler mehr von anderen Schulen. Niemand, der seine ausländische Fahrerlaubnis umtauschen oder nach dem Entzug wieder fahren möchte. Früher hatten sie 300 Schülerinnen und Schüler, heute sind es noch 200. Eine weitere Konsequenz sind höhere Preise. Im Schnitt kostet der Autoführerschein statt 1500 Euro jetzt 1800 bis 2300 Euro. Trotz allem musste Herzberg im vergangenen Sommer einen Zettel an die Tür kleben: keine Motorradstunden mehr möglich, Lehrer fehlt. Das geht nur noch in seiner zweiten Schule in Köpenick.

Der Führerschein nicht mehr die große Freiheit

© imago/Arnulf Hettrich

Vor seinen Schülern wirkt Stephan Herzberg nicht wie jemand, der Sorgen hat. „Also, wenn im Tunnel eine Durchsage kommt, ihr sollt den Schlüssel stecken lassen und raus, dann macht das. Die wollen nicht euer Auto klauen!“ Hier ein Witz, da ein Grinsen.

Herzbergs Frau sagt, er sei ein halber Sozialarbeiter. Einen Schüler hat Stephan Herzberg während den gemeinsamen Fahrten überzeugt, die Zeitarbeit zu lassen und sich auf eine feste Stelle im Hotel zu bewerben. Die hat der noch immer. Bei einer Schülerin schlichtete er nach einer Beule im neuen Wagen Streit mit dem Vater. Ein anderer will ihm jedes Mal einen Döner schenken, wenn er in Neukölln vorbeikommt.

„Oft höre ich, du musst ja eine Geduld haben, ich könnte das nicht“, erzählt er. „Dann sage ich, na, und ich könnte keinen Blinddarm rausschneiden.“ Ihn nervt nur manchmal der Verkehr. Wenn Autofahrer rasen, drängeln, oder Fußgänger bei roter Ampel über die Straße gehen. Am besten auf den Bildschirm starrend. Trotzdem schreie er nie herum.

Über seinen Job könnte er ein Buch schreiben, sagt er. Einige haben es getan. „Schattenparker, Bordsteinrammer und andere Fahrschüler: Aus dem Alltag eines Fahrlehrers“, heißt eins. Andere haben Komödien über den Beruf gedreht. In „Happy-Go-Lucky“ geht es um Poppy, eine dauerfröhliche Grundschullehrerin, die immer das Gute in allem sieht. Selbst der motzende Fahrlehrer Scotty kann daran nichts ändern. In „Learning to Drive“ wird eine Frau von ihrem Mann verlassen und holt dann nach, was sie versäumt hat. Zum Beispiel den Führerschein.

„Ab sofort entscheide ich, wann ich fahre“

Tatsächlich galt der Schein lange als Instrument zur Emanzipation. Noch bis in die späten 1950er musste eine Frau ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, wenn sie die Lizenz zum Autofahren wollte. Das letzte Land, in dem Frauen nicht selber fahren durften, war Saudi-Arabien. Als das Verbot vor fast einem Jahr endete, war das ein epochales Ereignis. „Ab sofort entscheide ich, wann ich fahre, was ich tun will und wann ich zurückkomme!“, sagte die Architektin Amira Abdulgader der Nachrichtenagentur Reuters.

In Berlin ist der Führerschein nicht mehr die große Freiheit. Kein Zeichen des Erwachsenseins. Er ist zu einer Möglichkeit unter vielen geworden.

In seinem Klassenzimmer schreibt Herzberg Anfangsbuchstaben auf ein Whiteboard. Jeder steht für einen Schritt im Ernstfall.

„Wofür steht das F?“

„Fotos machen.“

Herzberg blickt auf die Smartphones, die vor den Schülern auf dem Tisch liegen und lacht.

„Nein, Folgen abklären!“

Ach, diese jungen Leute, er mag sie.

Das Auto ist kein Statussymbol mehr

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage nach Führerscheinen in Westdeutschland rasant. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung konnten sich immer mehr Menschen ein Auto leisten. Der VW-Käfer wurde zum Zeichen des Wohlstands, die Führerscheinprüfung zur Massenprüfung. Für Männer.

War das Auto einst das größte aller Statussymbole, ist es heute das Handy, für das das Gesparte am liebsten ausgegeben wird. In Berlin ist es nicht mehr normal, mit 18 den Führerschein zu machen. Neun von zehn Schülern sind bei der Fahrschule Rex Mitte 20. Manche sind 30, 50. Immer mehr Menschen machen in der Stadt überhaupt keinen Führerschein.

Wozu auch, wenn man nicht in einem Dorf lebt und der Bus zwei Mal in der Stunde kommt? Gibt doch stattdessen Fahrrad, U-Bahn, Uber. Sogar die Verkehrssenatorin empfiehlt den Berlinern, ihr Auto abzuschaffen. Diesel-Skandal, Fahrverbote, Feinstaub ... Immerhin: Was für Stephan Herzberg schlechte Nachrichten sind, ist zumindest gut für das Klima.

Auf der Straße ist es komplizierter geworden

Bei der Theorieprüfung aller Pkw-Klassen fielen in Deutschland zuletzt 39 Prozent durch, bei der praktischen Prüfung 32 Prozent. In Berlin noch mehr. Seit zehn Jahren steigen diese Werte kontinuierlich an. 2009 fiel gut jeder Vierte durch. Autoexperten und Verkehrspsychologinnen meinen: Auf der Straße ist es komplizierter geworden. Die Jugend kann sich wegen der Smartphones nur noch schwer konzentrieren.

Inzwischen ist es halb elf geworden. Die Schüler sind gegangen. Feierabend. „Auf kurz oder lang mache ich einen Laden zu“, sagt Stephan Herzberg. „Schluss aus.“ Hart, aber so sei es nunmal. „Es ändert sich alles in der Welt. Dann verschwindet mein Job eben.“ Irgendwann, glaubt er, steigen die Leute ein und drücken sowieso nur auf einen Knopf. Was gibt es dann noch zu lernen?

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false