© Jens Büttner/dpa

Buch von Intensivpfleger Ricardo Lange: „Ich begann, an der Sinnhaftigkeit meiner Arbeit zu zweifeln“

In seinem Buch berichtet Ricardo Lange schonungslos vom ersten Zehenzettel für eine Leiche und seine Plattenbau-Kindheit in Berlin. Ein exklusiver Vorabdruck.

Dieser Anblick geht mir nicht mehr aus dem Kopf: Auf der Trage liegt ein lebloser Körper, die Haut ist blass, die Arme hängen schlaff an den Seiten herunter. Alles ist voller Blut. Ich bin im dritten Jahr meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und zum ersten Mal auf einer Intensivstation eingesetzt. Ivonne, meine Praxisanleiterin, kommt hektisch auf mich zugelaufen und fragt: "Ricardo, warst du schon mal bei einer Reanimation dabei? Traust du dir das zu?"

Ich bin so perplex, dass ich nur nicken kann, und folge ihr in den Herzkatheter, einen Raum, der sich außerhalb der Station befindet. Dort liegt ein älterer Herr mit Herzinfarkt. Die Ärzte haben versucht, ihm über die Leiste einen Stent in eines der verstopften Herzkranzgefäße zu setzen, doch das hat leider nicht geklappt. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen.

Nach kurzer Anleitung durch den Oberarzt werde ich ins kalte Wasser gestoßen. Ich mache mich bereit, um auf sein Kommando nahtlos die Herzdruckmassage zu übernehmen. "3, 2, 1!", sagt er. Schon presse ich meine Handflächen auf die Mitte des Brustkorbs – und bin schockiert. Wo ich den Widerstand der Rippen spüren müsste, drücke ich nur in eine weiche Masse.

Dass es – wie in diesem Fall bereits passiert – bei einer Reanimation aufgrund der starken Kompression gar nicht so selten zu Rippenbrüchen kommt, weiß ich damals noch nicht. Der Oberarzt und ich wechseln uns regelmäßig ab, dennoch sind wir nach etwa einer halben Stunde ziemlich erschöpft. Und frustriert. Wir konnten den Patienten nicht zurückholen. Was bleibt, sind die Bilder in meinem Kopf: die Arme des Mannes, die während des Drückens auf und ab schaukeln, und seine Augen, die leer an die Decke starren.

© Nassim Rad/Tagesspiegel

Niedergeschlagen machen Ivonne und ich uns mit dem Verstorbenen auf den Weg zurück zur Station. Während der Oberarzt mit der Ehefrau spricht, kümmere ich mich um den Toten. Ich richte das Kopfteil des Bettes ein wenig auf, wasche das Blut von seinem Körper und ziehe ihm ein frisches Nachthemd über, denn ich möchte, dass er würdevoll aussieht, wenn seine nächsten Angehörigen kommen, um sich von ihm zu verabschieden.

Dann lege ich Taschentücher für sie bereit, stelle eine Kerze auf und öffne das Fenster. Ich glaube daran, dass auf diese Weise die Seele den Raum verlassen kann. Ivonne begleitet die Ehefrau ins Zimmer, dann ziehen wir uns zurück.

Der Oberkörper ist noch aufgerichtet

Später bereite ich alles für den Transport in die Pathologie vor, wohin die Toten zur Kühlung gebracht werden. Zum ersten Mal in meinem Leben fülle ich einen Zehenzettel aus, ein Namensschild, das man am großen Zeh des Verstorbenen befestigt, um Verwechslungen zu vermeiden.

Ein Pfleger bringt mir den vom Arzt ausgestellten Totenschein und sieht, dass der Oberkörper des Verstorbenen noch aufgerichtet ist. "Ricardo, vergiss nicht, das Kopfteil wieder waagerecht zu stellen. Wenn du das so lässt und die Leichenstarre einsetzt, kann der Bestatter ihn später nicht mehr in den Sarg legen."

Als ich an diesem Tag nach Hause fahre, bin ich körperlich fit, aber innerlich total aufgewühlt. Im Laufe meiner Ausbildung habe ich zwar an einem Sterbeseminar teilgenommen, das uns an den Umgang mit dem Tod heranführen sollte, aber all die Theorie konnte mich nicht auf diesen Tag vorbereiten. Ich musste mit ansehen, wie ein Mensch stirbt, und das ganz mit mir alleine ausmachen.

Niemand hatte Zeit, mit mir über mein Gefühl der Hilflosigkeit zu sprechen. Und eine Supervision, wie sie in vielen Berufszweigen Standard ist, gab es nicht. Noch heute ist ein solches Angebot im Krankenhaus die absolute Ausnahme. Dabei ist der Tod ein ständiger Begleiter auf der Intensivstation – an den ich mich dennoch vermutlich nie gewöhnen werde.

© promo

Noch geschwächt und etwas benommen, erwachte ich damals aus der Narkose. Mit den Händen ertastete ich die Schläuche, die in meinem Bauch steckten. "Herr Lange, sind Sie wach? Haben Sie Schmerzen?", fragte mich der Pfleger an meinem Bett.

"Ich bin Schwester Kevin und heute für Sie zuständig", sagte er mit einem Grinsen. Kevin und seine Kollegen sollte ich in den nächsten Tagen noch besser kennenlernen. Sie kümmerten sich um mich, beantworteten geduldig alle meine Fragen und waren stets gut gelaunt. Mein Interesse war geweckt. "Eigentlich ist das ein cooler Beruf", dachte ich. "Wäre das nicht auch was für dich, Ricardo? Krankenpfleger?"

"Scheiße, Krebs!"

Erst wenige Wochen zuvor hatte mich etwas ganz anderes beschäftigt. Eines Morgens konnte ich kein Wasser mehr lassen, egal, wie sehr ich auch presste. Unter Schmerzen fuhr ich ins Krankenhaus. Der Arzt schaute skeptisch auf den Ultraschallbildschirm. "Das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe." Ich war verwirrt: "Was sehen Sie denn?" - "Das sieht aus wie ein Tumor", sagte er. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich damals dachte: "Scheiße, Krebs!"

Der Arzt schien zu bemerken, was mir durch den Kopf ging. "Abwarten", sagte er, "wir wissen doch noch gar nicht, ob er gut- oder bösartig ist." Mithilfe eines Katheters ließ er den Urin aus meiner Blase ab, dann durfte ich wieder nach Hause. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergaben, dass ich eine Zyste in der Blase hatte, die die Harnröhre einengte.

Die Entscheidung, sie operativ entfernen zu lassen, zögerte ich trotzdem lange hinaus, da man mich darüber aufgeklärt hatte, dass dies unter Umständen meine Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Irgendwann aber war der Leidensdruck so groß, dass ich es nicht mehr aushielt. Ich stimmte zu.

Und dann war da ja noch die Berufsfrage. Die Vorstellung, in der Pflege tätig zu sein, gefiel mir immer mehr. Kaum war ich entlassen, erkundigte ich mich bei einem Krankenhaus in meiner Nähe, was ich tun müsste, um Krankenpfleger zu werden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine Reihe von Berufen ausgeübt. "Handwerk hat goldenen Boden", war die feste Überzeugung meiner Eltern, also begann ich mit sechzehn Jahren eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, die ich auch erfolgreich abschloss. Aber so richtig mein Ding war das nicht. Daher bewarb ich mich nach meinem Grundwehrdienst bei der Polizei. Das entsprach mir deutlich mehr, weil ich Menschen gern helfe.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Schon in der Schule konnte ich es nicht ertragen, wenn Schwächere gemobbt wurden. Damals lauerten meinem Kumpel und mir auf dem Heimweg ein paar Halbstarke in Springerstiefeln und Bomberjacken – damals ein typisches Erscheinungsbild in Berlin-Hellersdorf – auf. Sie wollten Geld und Zigaretten. Pech für uns, dass wir beides nicht hatten. Ungehalten durchsuchten sie unsere Schultaschen und verstreuten den Inhalt auf dem Weg.

Zuerst eine Ausbildungsstelle bei der Polizei

Am Schluss kassierten wir noch die eine oder andere Backpfeife. In den nächsten Tagen war der Schulweg für uns ein regelrechter Albtraum. Da habe ich für mich entschieden, dass ich mich nie wieder so herumschubsen lasse.

Ich begann, mehrmals die Woche Kraft- und Kampfsport zu betreiben. Schon bald stellten sich erste sichtbare Erfolge ein. Nun war ich nicht mehr der schmächtige Junge, der wegen seines Micky-Maus-T-Shirts gehänselt wurde, sondern der, den man lieber in Ruhe ließ. Von da an setzte ich mich aktiv für Schwächere ein, zum Beispiel für einen dickeren Jungen aus meiner Klasse, den sich ein paar Jungs ausgeguckt hatten. Im Sportunterricht warfen sie ihn immer wieder mit Bällen ab und machten sich über ihn lustig. Da bin ich dazwischengegangen. Schubser werden geschubst!

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

Ich war daher total glücklich, dass ich bei der Polizei tatsächlich eine Ausbildungsstelle bekommen hatte, auch weil ich davon ausging, dass ich als Beamter ein sicheres Einkommen hätte und mir nie wieder Sorgen um meinen Job machen müsste. Von wegen. Bei einer betriebsärztlichen Untersuchung kurz vor Ende der Ausbildung stellte der Arzt fest, dass mein Hörvermögen für den Polizeidienst nicht ausreichte. Das war das Aus bei der Polizei. Auf einen Schlag war ich dienstuntauglich und wurde entlassen. Dabei war bis dahin alles perfekt gelaufen.

Die nächste Station: Jobcenter

Ich fiel in ein tiefes Loch, denn da ich Beamter auf Widerruf gewesen war, hatte ich nichts in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt und bekam nun kein Arbeitslosengeld. Eine Krankenversicherung hatte ich auch erstmal nicht. Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung griff nicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich beim Jobcenter zu melden.

Eine Tätigkeit in meinem erlernten Beruf als Gas- und Wasserinstallateur kam auf Anraten des Amtsarztes wegen des Baulärms nicht in Frage. Also machte ich mein Hobby zum Beruf und ließ mich zum Fitnesstrainer und Ernährungsberater ausbilden. Mit der Zeit merkte ich aber, dass mich das auf Dauer nicht glücklich machen würde. Ich fühlte mich wie in einer Zeitschleife gefangen – bis zu jenem Krankenhausaufenthalt im Herbst 2009 und der Entscheidung, die mein Leben grundlegend verändern sollte.

Erbrochenenes, Exkremente und offene Wunden

Die ersten Tage im Klinikalltag waren für mich sehr gewöhnungsbedürftig: der Umgang mit schwerkranken Menschen, die ganzen Sinneseindrücke, Erbrochenes, Exkremente und tiefe, offene Wunden. Jeden Tag war ich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ich musste mein Schamgefühl bei der Intimwäsche fremder Menschen ebenso überwinden wie meine Angst, zu grob zu sein oder etwas falsch zu machen.

[Hier spricht Ricardo Lange im exklusiven Interview über Angehörige von Verstorbenen, die Beweise für Corona verlangen, Gewissensbisse und zerbrochene Freundschaften.]

Schnell war ich allerdings fasziniert von den unterschiedlichen Krankheitsbildern und davon, wie man die Patienten medizinisch und pflegerisch versorgt. Ich lernte zum Beispiel, dass man Fliegenmaden auf schlecht heilende, infizierte Wunden aufbringen konnte, weil die das erkrankte Gewebe wegfraßen, und wurde mit den unterschiedlichsten Auswirkungen von Alkoholismus auf den menschlichen Körper konfrontiert, von denen ich zuvor noch nichts gehört hatte: Zum Beispiel haben die Suchterkrankten nicht selten Nervenschäden in den Beinen, sogenannte Polyneuropathien, wodurch ein hinkender Gang entsteht.

© Bodo Schackow/dpa

Große Freude machten mir schon damals die Gespräche mit den Patienten. Ich fand es beeindruckend, all die verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen und an ihren Lebensgeschichten teilzuhaben. Um eine einhundertvier Jahre alte Dame habe ich mich besonders gerne gekümmert. Sie war bettlägerig und hatte keinen Willen mehr zu leben. Mehrfach bat sie mich, es mit ihr "zu Ende zu bringen". - "Nee, nee", entgegnete ich entsetzt, "das machen wir nicht."

Elefantenscheiße zum 18. Geburtstag

Niemals hätte ich geglaubt, dass mir diese Arbeit so viel Spaß machen könnte. Auch meine Eltern hätten das nie für möglich gehalten, zumal ich mich schon als Kind wahnsinnig vor Exkrementen geekelt habe. Wenn ich in Hundekacke getreten bin, habe ich danach stundenlang meine Schuhe geschrubbt. Meine Mutter hat nur gelacht und immer wieder angekündigt, mir zu meinem 18.Geburtstag einen Pferdeapfel zu schenken.

Besagter Tag sollte schließlich in vielerlei Hinsicht für mich ein besonderer werden. Endlich durfte ich Auto fahren und die von mir geliebten Horrorfilme aus der Videothek ausleihen. Auf diese Unabhängigkeit hatte ich mich schon ewig gefreut. Damals wohnte ich noch bei meinen Eltern in einer Vier-Zimmer-Plattenbauwohnung in Hellersdorf.

[Die Morgen- und Abendlage, der tägliche Nachrichten-Überblick aus der Hauptstadt – kompakt, schnell und interaktiv. Hier geht es zur Anmeldung.]

Als ich ins Wohnzimmer kam, war der Geburtstagstisch bereits gedeckt: Kerzen, Geburtstagskarten von allen aus der Familie, Geschenke, überall bunte Luftballons und Donauwelle, mein Lieblingskuchen. In der Mitte thronten vier handballgroße, in Silberfolie eingepackte Kugeln. Auf sie stürzte ich mich zuerst. Ich riss die Folie auf und brüllte lachend los: "Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Was waren das denn bitte für Riesenpferde?"

Meiner Mutter liefen die Tränen, sie konnte sich vor Lachen kaum halten, dann klärte sie mich auf: "Das ist Elefantenscheiße, mein Junge!" Sie hatte also ihr Versprechen tatsächlich wahr gemacht – mithilfe meines Vaters, der die vier gigantischen Haufen aus dem Berliner Zoo mitgebracht hatte, wo er gerade als Dachdecker arbeitete.

[Folgen der Kolumne "Außer Atem" mit Ricardo Lange]

- „Man spürt, wie das Interesse an den Missständen in der Pflege wieder abnimmt“

- „Wir hatten ihn 16 Stunden auf dem Bauch liegen“

- „Die Leute bekommen weiter Herzinfarkte – Corona hin oder her“

- „An eine frühe Begegnung mit dem Tod denke ich oft“

- „Ich darf keine Fehler machen, auch wenn mein Körper sich im Schlafmodus befindet“

- „Sie japsen als kämen sie vom Joggen“

- „Ich verstehe nicht, was die App bringen soll“

In null Komma nichts war das Praktikum in der Klinik vorbei. Sofort bewarb ich mich dort um einen Ausbildungsplatz, bekam aber leider erst für das darauffolgende Ausbildungsjahr eine Zusage. Jetzt hieß es, die Wartezeit zu überbrücken, um nicht mit leeren Taschen dazustehen. Zum Glück konnte mir mein Vater bei seiner Firma eine Stelle als Bauhelfer vermitteln.

Schlecht Bezahlte werden oft schlecht behandelt

Tatsächlich gibt es nichts Schlimmeres, als seine Rechnungen nicht bezahlen zu können oder an der Kasse im Supermarkt das Geld zigmal nachzählen zu müssen, aus Sorge, es könnte nicht reichen. Dazu kommt, dass man in bestimmten Jobs nicht nur schlecht bezahlt, sondern auch herablassend behandelt wird. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Als ich die Klos in dem Fitnessstudio schrubbte, war es für einige Mitarbeiter zu viel des Guten, die ganz normalen Höflichkeitsregeln einzuhalten.

Es gab keine nette Begrüßung, kein "bitte", kein "danke". Dieses Phänomen beobachte ich auch heute ab und zu im Klinikalltag. Das Pflegepersonal grüßt die Reinigungskraft nicht, der Chefarzt grüßt die Pflegekraft nicht. Für mich ist jeder Mensch, unabhängig davon, welchen Job er macht, wertvoll und ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Und seien wir mal ehrlich: Egal ob Reinigungskraft, Pfleger oder Arzt – am Ende des Tages sitzen wir alle in Jogginghosen auf der Couch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

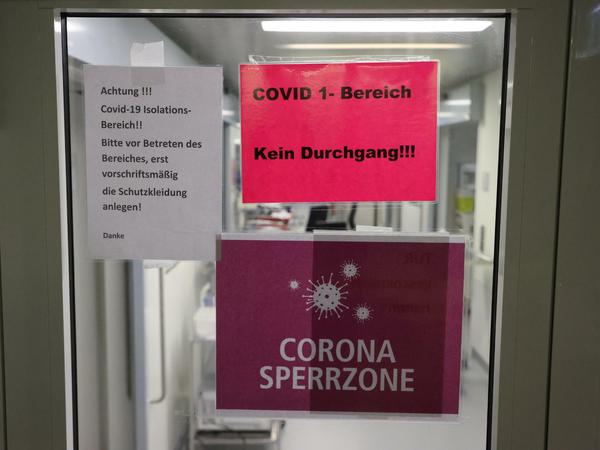

Während der Pandemie: Schuften ohne Sinn

Wo zu Beginn der Pandemie die Materialknappheit und die zunehmende körperliche Beanspruchung stark im Vordergrund standen, machte mir im weiteren Verlauf die psychische Belastung immer mehr zu schaffen. Es war für mich einfach unerträglich mitzuerleben, wie Tag für Tag, in gefühlt jeder Schicht, unzählige Menschen ihr Leben verloren. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich an der Sinnhaftigkeit meiner Arbeit zweifelte.

"Was bringt das alles überhaupt noch?", war nur eine der Fragen, die ich mir am Ende des Tages immer häufiger stellte. Ich sah Patienten, die nach wochenlangem Kampf einfach starben, obwohl sie längst wieder an der Bettkante sitzen konnten und scheinbar die schlimmste Phase ihrer Covid-19-Erkrankung hinter sich gelassen hatten. Die ruhig schlafend im Bett lagen und von einer auf die andere Sekunde plötzlich voller Panik die Augen aufrissen, weil sie keine Luft mehr bekamen.

© Bodo Schackow/dpa

Die trotz sofortiger Notfallintubation mit anschließender Bauchlage nicht gerettet werden konnten. Diese Erfahrung, dass wir in ganz vielen Fällen trotz unserer Bemühungen und unseres Fachwissens machtlos sind, war etwas zutiefst Frustrierendes. Damit musste ich erst einmal zurechtkommen.

Irgendwann waren meine Akkus leer, und es gab keine Möglichkeit, sie wieder aufzuladen. Jegliche Freizeitaktivitäten, mit denen ich sonst mein seelisches Gleichgewicht wiederherstellen konnte, hatte der Lockdown unmöglich gemacht. Kein Sport mit den Jungs, keine Besuche bei den Eltern, kein Essen im Restaurant, kein Kino. Wenigstens die Waldspaziergänge mit meinen Hunden konnte mir keiner nehmen.

Aktuell beliebt auf Tagesspiegel Plus:

- Von einem Kater in den nächsten Suff: „Ich bin Paula, 25, Alkoholikerin“

- Eine Affäre in Berlin: Wie ein Flirt in der U-Bahn zwei Leben verändert

- „Aber es sind doch unsere Kinder!“: Eine Zwillingsfrühgeburt und wie eine Familie fast daran zerbricht

- „Spült noch einmal das Geschirr, hängt die Wäsche auf“: Drei Betroffene erzählen, was sie vor der Infektion gerne gewusst hätten

- Die heimlichen Kollaborateure des Virus: Fünf Gründe, warum manche Menschen an COVID-19 sterben - und andere nicht

Gleichzeitig stieg die Zahl der Menschen, die die Pandemie verharmlosten. Die Hassmails und Anfeindungen, die ich aufgrund meiner öffentlichen Berichterstattung erhielt, wurden schärfer und geringschätziger: Ich sei ein "Merkel-Troll", der von der Regierung fürs Lügen bezahlt werde, hieß es zum Beispiel. Ich sei ein "Corona-Faschist" und solle an "meinem" Corona verrecken, stand in einer Direktnachricht auf Facebook, die ich durchscrollte, als ich nach mehr als acht Stunden Arbeit völlig erschöpft die Klinik verließ.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Was mich aber in dieser Zeit mit am meisten verärgert hat, war die Tatsache, dass gefühlt jeder – vom Handwerker bis zum Schwindelarzt – mehr über die Arbeit auf einer Intensivstation zu wissen schien als diejenigen, die tagein, tagaus dort arbeiteten Klugscheißer, die ihre gefährlichen Halbwahrheiten im Internet verbreiteten und sich mit hanebüchenen Falschaussagen zu Wort meldeten, etwa der, dass man als Angehöriger eines Verstorbenen eine Prämie bekommt, wenn man zustimmt, dass auf dem Leichenschein Covid-19 als Todesursache angegeben wird; oder die behaupteten, man würde beim Tragen einer einfachen OP-Maske an einer Kohlendioxidvergiftung sterben. Solche und ähnliche Mythen trugen ganz erheblich zur Verunsicherung in der Bevölkerung bei.

[Hier spricht Ricardo Lange im exklusiven Interview über Angehörige von Verstorbenen, die Beweise für Corona verlangen, Gewissensbisse und zerbrochene Freundschaften.]

Was viele in dieser Zeit völlig aus den Augen verloren haben, war, dass neben den mit Corona Infizierten weiterhin täglich Patienten mit Herzinfarkten oder Opfer von schweren Verkehrsunfällen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und intensivmedizinisch betreut werden mussten.

Als auf den dafür vorgesehenen Stationen kein Platz mehr war, begann man, auf anderen Stationen der Kliniken provisorische Beatmungsplätze einzurichten, um auch diese Patienten aufnehmen und behandeln zu können. Nicht jeder wird Corona bekommen, aber jeder kann einen Unfall haben, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden. Und wenn dann alle Intensivbetten schon belegt sind, was dann?

Ricardo Lange

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false