© pa/dpa

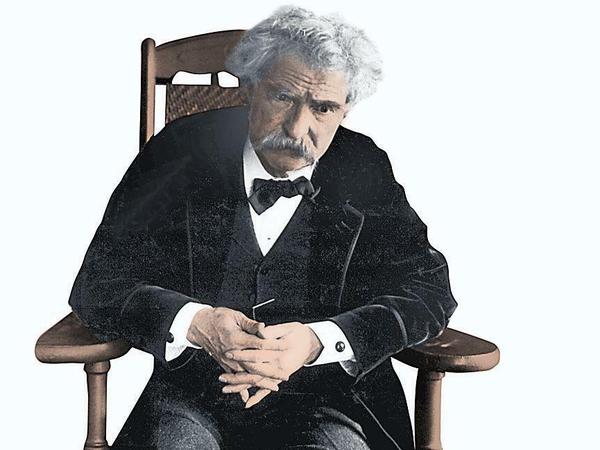

Berliner Immobilienmarkt 1891: Mark Twains Rache an einem Berliner Makler

1891 zieht Mark Twain mit seiner Familie an die Spree. Man empfiehlt dem Schriftsteller eine Wohnung. Er fühlt sich betrogen – und schlägt zurück. Sein Text ist nun erstmals vollständig auf Deutsch erschienen und hier zu lesen.

Berlin hatte schon 1891 den Ruf, eine vergleichsweise preiswerte Metropole zu sein. Und eine amerikanische Community gab es auch: Rund 2000 Amerikaner lebten damals in der Hauptstadt des Kaiserreichs. Im Oktober desselben Jahres bezog Mark Twain mit seiner Familie, das waren Ehefrau Olivia, die Töchter Susy, Clara und Jean (19, 17 und 11 Jahre alt) eine Wohnung in Tiergarten, Körnerstraße 7, nahe der Potsdamer Straße. Twain hatte trotz seiner Erfolge als Autor finanzielle Probleme, hoffte, hier Geld sparen zu können. Vielleicht entschied er sich deshalb für das Angebot eines Maklers namens Prächtel. Keine gute Wahl, wie Twain bald befand. Ende Dezember erfolgte der Umzug ins Hotel Royal an der Ecke Wilhelmstraße–Unter den Linden, wo die Familie bis März 1892 blieb, dann setzte sie ihre Europareise fort – ohne Tochter Clara, die in Berlin weiter aufs Internat ging. Mit der Körnerstraße rechnete Twain auf seine Weise ab, er schrieb den Essay „Wie man in Berlin eine Wohnung mietet“. Olivia fand das unangemessen, verbot ihm die Veröffentlichung. Erstmals vollständig auf Deutsch erscheint der Text jetzt in dem Buch „Mark Twain in Berlin“:

Gegen Ende des Sommers kam ich an, um mir ein Haus für den Winter zu besorgen. Man hatte mich hergeschickt – zumindest teilweise. Das heißt, man hatte mir erzählt, dass man sich in Berlin eine leere Unterkunft sucht und das nötige Mobiliar dazu jahresweise anmietet. Ich hätte zu unserem Generalkonsul oder zu unserem Botschafter gehen und viele sinnvolle Fragen stellen sollen. Aber das wäre nicht die amerikanische Art gewesen, und daher tat ich es nicht. Wie Sie alle wissen, ist es die amerikanische Art, ganz allein drauflos zu marschieren und niemanden um Hilfe zu bitten.

Ich erzählte einem Bekannten von meinem Vorhaben, und er war sehr entgegenkommend. Er riet mir, zu Herrn P. in der Krausenstraße zu gehen und mich ihm anzuvertrauen – er würde wie eine Mutter für mich sein. Ich ging zu meiner neuen Mutter, und er war die Liebenswürdigkeit in Person. Ein gutaussehender Mann; kein alter, noch nicht einmal ein älterer Mann. Er hatte sehr angenehme, geradezu seidenweiche Umgangsformen und sprach gut Englisch.

„Wünschen Sie eine teure Wohnung?“

„Ich möchte etwas Ruhiges – das ist mir am wichtigsten.“

„Haben Sie vor, sich in Gesellschaft zu begeben?“

„Ich? Oh nein. Ich kenne niemanden in Berlin. Ich denke, mir genügt die Gesellschaft, die ich von meinem Fenster aus sehe.“

Er dachte einen Moment nach und sagte dann:

„Wie wäre es mit einer Wohnung, von der aus Sie jeden Tag die beste Gesellschaft Berlins sehen können – die erhabenste Gesellschaft der Stadt außerhalb des kaiserlichen Palasts?“

Seine Augen glänzten, und seine Stimme war voller Emotionen. Ich ließ mich anstecken und sagte beeindruckt:

„Meinen Sie etwa den Adel?“

Er nickte mehrmals mit dem Kopf, das Ausmaß seiner Zustimmung konnte er mit Worten nicht beschreiben. Wir reichten einander still die Hand, und das Händeschütteln wollte gar nicht mehr aufhören. Als er seine Stimme wiedergefunden hatte, sagte er: „Sie werden mitten unter ihnen leben. Deren Anblick wird für Sie so alltäglich sein wie der von Gänseblümchen auf der Wiese. Versprechen Sie sich dieses Glück, denn Sie werden es erleben.“

Tränen standen in seinen Augen, und ich konnte nur noch undeutlich sehen, weil auch in meinen Augen Feuchtigkeit aufstieg. Er rief seinen Assistenten und schickte uns auf unsere Suche. Wir besichtigten einige sehr schöne Wohnungen in attraktiver Lage. Aber der Assistent fand immer ein Haar in der Suppe.

„Die Gegend ist zu kommerziell – sie riecht nach Handel.“

„Diese Lokalität entspricht nicht unseren Anforderungen – es gibt hier keinen Adel. Die Aristokraten meiden diesen Bezirk.“

"Ein Ort für die Götter, lieber Herr"

© Landesarchiv

Schließlich fand der Assistent aber eine Straße und ein Haus, die sogar seinem verwöhnten Geschmack entsprachen. Er schien sehr bewegt und sagte ebenso leise wie liebevoll:

„Ah, Körnerstraße, Körnerstraße, warum habe ich daran nicht gedacht! Ein Ort für die Götter, lieber Herr. Ruhig? Achten Sie darauf, wie still es hier ist. Und denken Sie daran, dass gerade Mittagszeit ist – Mittagszeit! Die Straße ist nur einen Block lang, wissen Sie – ein süßes kleines Nest, verborgen im Herzen der großen Metropole. Die rastlosen Massen in den Ausfallstraßen links und rechts davon bemerken gar nicht, dass es diese Straße und die gesegnete Ruhe darin gibt. Und …“

„Aber sie riecht nicht besonders gut, finden Sie nicht auch?“

„Dieser Geruch? Der kommt nicht von hier – diese Straße kann nichts dafür –, er kommt von den anderen Straßen.“

„Ich verstehe trotzdem nicht. Der Geruch riecht doch genauso, wie wenn er der eigene Geruch dieser Straße wäre statt eines Geruchs, für den wahrscheinlich diese anderen Straßen verantwortlich sind.“

„Nein, das sehen Sie falsch, ganz falsch.“

„Und außerdem – dieses Haus ist schön, aber die anderen gefallen mir nicht besonders.“

„Sieh einer an! Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist nur eine Vorliebe der Adeligen. Was sie wollen …“

„Der Adeligen? Wohnen sie in ...“

Der Assistent packte mich am Knopfloch und sagte mit Strahlen in den Augen:

„Woran, mein lieber Herr, würde jemand bemerken, dass Sie neu in Berlin sind? Nur an Ihren unschuldigen Fragen. Unsere Aristokraten – unsere alten, wirklichen und echten Aristokraten – haben oft die seltsamsten und exzentrischsten Angewohnheiten. Sie werden seit Jahrhunderten vererbt, die Adeligen sind stolzer darauf als auf ihre Titel, und dieses Schild da drüben ist so eine Exzentrizität. Jeder Adelige hängt solche Plakate heraus. Und das ist durch ein ungeschriebenes Gesetz geregelt. Ein Baron darf zwei heraushängen, ein Graf fünf, ein Herzog 15 …“

„Dann wohnen da drüben lauter Herzöge, nehme ich an.“

„Alles Herzöge. Und der alte Herzog von Backofenhofenschwartz – nicht der jetzige Herzog, sondern der vorherige. Er …“

„Wohnt er über dem Wurstladen da im Keller?“

„Nein, im Haus daneben. Da wo die gelbliche Katze an der Türmatte kaut; da wo der Kammerdiener die Leber und die Kutteln fallen gelassen hat, als er vor einer Minute gestolpert ist. Da – da drüben – sehen Sie.“

„Meinen Sie das Haus mit der flotten Werbung auf der Tafel – das Lebensmittelgeschäft mit dem Trödelladen im Keller?“

„Das daneben, das daneben! Das rechte Nebenhaus.“

„Ja, jetzt sehe ich es. Da wo der Sandhaufen liegt und der kranke Hund vor den Kohlekarren geschirrt ist.“

„Ja, das ist es, genau das ist es.“

„Ist das der Hund des Herzogs?“

„Ja, ein Hund für die Elefantenjagd. Sehr schöner Hund, sehr gute Zucht.“

„Warum wird er vor den Kohlekarren gespannt?“

„Damit er in Übung und stark bleibt.“

„Was will der Herzog mit einem Elefantenhund in Deutschland?“

„Der Stil. Es geht nur um Stil. Alle halten diese Hunde – die Adeligen meine ich.“

„Hunde für die Rattenjagd würden gut zu dieser Gasse passen, finden Sie nicht auch?“

„Gasse! Das ist keine Gasse, es ist eine Esplanade. Und es ist die einzige in Berlin, die nach einem Dichter benannt ist.“

„Was hat er verbrochen?“

„Er? Er hat überhaupt nichts verbrochen; er hat einige der erhabensten Gedichte deutscher Sprache geschrieben. Er starb jung; er starb, kurz bevor man diese Esplanade nach ihm benannt hat.“

„Da drüben hängen elf Zimmermädchen faul aus dem Fenster; am ganzen Geländer lümmeln sie sich. Ich habe noch nie so viele Frauen, egal aus welchem Beruf, gesehen, die ganz konzentriert auf gar nichts starrten.“

„Zimmermädchen – man höre sich das an! Sie sind Herzoginnen; das ist es, was sie sind. Sie hängen den ganzen Tag an diesen Fenstern herum. Oft schlafen sie sogar dabei. Manche von ihnen schlafen auch jetzt – die meisten von ihnen. Sie tanzen die ganze Nacht in den Hofsälen, dann entspannen sie sich den ganzen Tag auf diese Weise und schlafen. Die romantischsten Geschöpfe – sie würden sterben, wenn sie nicht romantisch sein könnten. Sie führen ein bezauberndes Leben, diese Herzoginnen.“

„Aber ein paar von ihnen sind wach, und was schauen sie an? Es gibt nichts zu sehen außer diesem Karren, der gerade mit Knochen, Flaschen und Asche beladen wird, dem kranken Elefantenhund und den riesigen Lumpenballen, die diese zwei blassen Frauen vom Land mit Baumwollhaken aus dem Keller ziehen. Ich habe Frauen noch nie eine solche Arbeit machen sehen, aber sie machen sie gut, so traurig und erschöpft diese armen Wesen auch aussehen. Sagen Sie – sehen Sie die Kinder, die dort im Sandhaufen wühlen?“

„Ja – dreiundvierzig. Ich habe sie gezählt.“

„Leben sie alle hier in diesem Block?“

„Ja, und da sind noch mehr. Dies ist ein eleganter Ort für Kinder – gesund, vornehm, fruchtbar. Dies ist die fruchtbarste Straße, die es gibt.“

„Diese Esplanade beginnt mir sehr zu gefallen. Unter anderem gefällt mir, dass es hier so wenige Hunde gibt.“

Der Assistent war still – so still, dass ich schon befürchtete, er sei tot. Später sollte ich bedauern, dass er nicht tot war.

Wir setzten einen Knebelvertrag zum Schutz von Herrn P. und seinen Möbeln auf, ich zahlte im Voraus und fuhr mit dem Zug zurück nach Böhmen. Ich war sehr angetan, dass ich diese Angelegenheit in guter Form erledigt hatte, ohne mir vom amerikanischen Gesandten oder irgendjemandem sonst helfen zu lassen.

"Ich fühlte mich verletzt, weil niemand applaudierte"

© pa/dpa

Einen Monat später fuhren wir alle nach Berlin, um uns dort häuslich einzurichten. Die Möbel waren ziemlich schlecht und ziemlich billig, aber ich dachte mir, dies sei eben der Berliner Stil, und war recht zufrieden und glücklich. Ehrlich gesagt konnte ich mich mit den altertümlichen Vorhängen im „Salon“ nicht so recht anfreunden, weil ich mich allgemein nicht für Antiquitäten interessiere, aber ich beklagte mich nicht. Was mir an den Betten nicht gefiel, war ihre asketische Härte. Vielleicht waren sie ja ganz gut, aber sie erinnerten mich immer daran, wie es ist, auf einer Gesteinsschicht zu schlafen.

Die Tage vergingen, und ich lernte wieder neue Leute kennen. Immer, wenn ich gefragt wurde, wo wir wohnten, versuchte ich den Namen der Straße mit Bescheidenheit zu nennen, aber ich konnte mir nicht helfen – ich war sichtlich stolz darauf. Und ich fühlte mich verletzt, als ich bemerkte, dass die Leute nie applaudierten; sie sahen nicht einmal neidisch und überrascht drein. Schließlich sagte einer:

„Ist es dort nicht ziemlich laut?“

„Laut? Körnerstraße?“

„Ja – nachts.“

Das stimmte. Ich hatte es mir selbst nicht eingestehen wollen, aber von diesem Moment an ging das nicht mehr. Es war dort nicht nur laut, so wie es in Städten allgemein laut ist; es war ein ganz eigener Lärm. Das soll heißen: Die Nacht bestand aus langen Phasen der Stille, die in unregelmäßigen Abständen zertrümmert wurde, weil schwere Wagen durch die Straße donnerten. Das Haus erbebte, wir waren plötzlich hellwach und zitterten. Eine halbe Stunde Schlaf, dann wieder der grausige Lärm einer schnellen Fahrt über das raue Steinpflaster. Gegen Morgen – jeden Morgen – fuhr jemand durch die Straße, hielt vor jedem Haus und ließ eine durchdringend laute Klingel hören – vielleicht der Milchmann. Dann die Hunde! Aber kein Wort zu diesem Thema. Ja, es war eine laute Straße – zweifellos die lauteste auf Erden. Wir welkten unter der Qual des ständig unterbrochenen Schlafs dahin und verloren allmählich unsere gute Laune.

Im Lauf der Zeit lernten wir offenherzige Menschen kennen. Wenn sie hörten, dass wir in der Körnerstraße wohnten, starrten sie eine Weile verwirrt vor sich hin. Wieder zu Atem gekommen, keuchten sie nur eine kurze Bemerkung hervor:

„Du lieber Gott!“

Wenn man sie um eine Erklärung bat, sagten sie:

„Aber Sie wollen damit doch nicht sagen, dass Sie in dieser Straße wohnen? Wer hat Sie unschuldige Menschen dorthin verfrachtet?“

„Herr P. aus der Krausenstraße.“

„Ah – das erklärt natürlich alles.“

Ich bin nicht der erste Ausländer, der professionellen Vermietern und Wohnungsausstattern in Berlin Gewinne und Vergnügen bereitet hat. Daher gibt es jedes Jahr viele solche traurigen Fälle. Und um die Wahrheit zu sagen, habe ich noch ein wenig schlechter abgeschnitten als irgendeiner von den anderen. Ich bin der Einzige, der wirklich auf dem Boden gelandet ist – in der Körnerstraße. Was Herzöge betrifft: Es gibt dort keinen einzigen.

Dieser Text ist leicht gekürzt und stammt aus dem gerade erschienenen Buch „Mark Twain in Berlin“ von Andreas Austilat (Be.bra Verlag 2014, 216 Seiten, 19,95 Euro, mit einem Vorwort von Harald Martenstein).

Mark Twain

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false