© Ulla Schilli

Absurde Grenzziehungen: Verteilungskrampf

In der Kolonialzeit wurden Grenzen oft willkürlich gezogen. Streit und Krieg waren die Folgen – von denen einige bis heute dauern. Vier Geschichten aus Absurdistan.

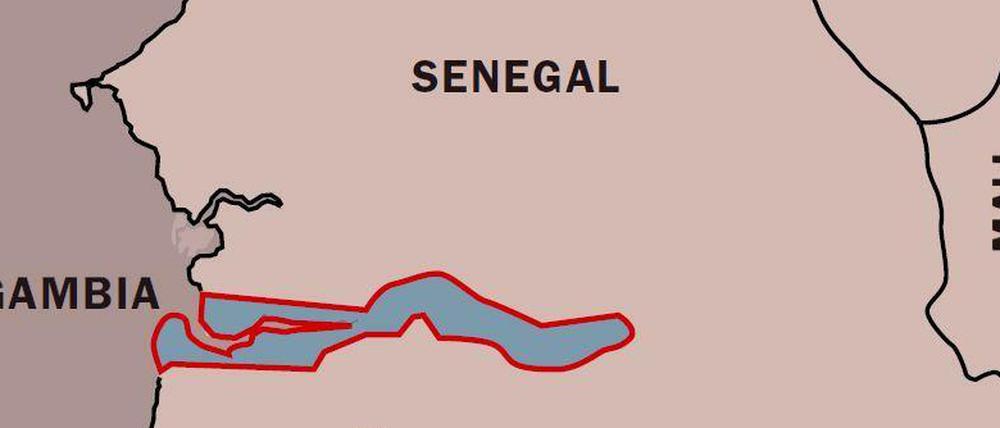

Gambia: Ein Land, so weit die Kanonenkugeln fliegen. Mit glühenden Eisen brennen Menschenhändler ihren Besitzanspruch in die Brust der Versklavten ein. Zehntausende Westafrikaner lässt Herzog James mit „DY“ brandmarken, den Initialen seines Adelstitels Duke of York. Anderen, die seinen Häschern in die Hände fallen, verpasst man die Buchstaben „RAC“, das Kürzel der Royal African Company. Als Leiter dieser Handelskompanie, mit deren Gründung er 1660 von der englischen Krone beauftragt wird, avanciert Herzog James zu einem der mächtigsten Akteure im kolonialen Welthandel des 17. Jahrhunderts – und ohne es zu wissen zum Begründer eines ganzen Landes.

Ursprünglich hat Englands Monarchie die RAC ins Leben gerufen, um Goldfelder erschließen zu lassen, die man kurz zuvor am Oberlauf des Gambia-Flusses entdeckt hatte. Doch mit dem wachsenden Bedarf an billigen Arbeitskräften auf den Plantagen Amerikas entwickelt sich der Menschenhandel zum lukrativeren Geschäft.

Was bleibt, ist das Interesse der Engländer am Gambia-Fluss, der sich durch französisches Kolonialgebiet schlängelt. England, das lediglich einzelne Stützpunkte entlang der westafrikanischen Atlantikküste kontrolliert, sieht den Gambia als Einfallstor ins Landesinnere. Auf dem trägen Gewässer, das kaum größere Stromschnellen aufweist, und somit für die Schifffahrt optimal geeignet ist, lässt sich die Menschenbeute unkompliziert an die Küste transportieren.

Doch immer wieder attackieren französische Truppen die englischen Handelskontore – bis beide Parteien im Pariser Frieden von 1763 eine seltsame Vereinbarung treffen. England beansprucht einen Streifen Land entlang des Flusses, der so breit ist, dass seine Schiffe nicht von französischem Territorium aus mit Kanonen beschossen werden können. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Um außer Reichweite der französischen Kanonen schippern zu können, muss der Grenzverlauf vom Fluss aus bemessen werden.

Und so feuern die Engländer mit ihren Kanonenbooten zu beiden Uferseiten. Wo die Kanonenkugeln einschlagen, soll die Grenze verlaufen. Über 15 Jahre streifen Kolonialbeamte in der Savannenlandschaft umher, ehe sie alle Kanonenkugeln gefunden haben und den Grenzverlauf bestimmen können.

Die Grenzen bleiben unverändert, auch als Gambia 1965 die Unabhängigkeit von England verkündet. An seiner schmalsten Stelle von Nord nach Süd misst das Land gerade mal zehn Kilometer, der breiteste Abstand beträgt 48,2 Kilometer. Damit bildet der sogenannte „Blinddarm Madame Großbritanniens“ den kleinsten Flächenstaat auf dem afrikanischen Festland. Der Fluss und die Landstriche zu seinen Ufern, einst Menschen verbindend, ist nun Grenze. Senegals südlicher Teil, die Region Casamance, ist durch Gambia vom Rest des Landes isoliert und wird von der Regierung bis heute vernachlässigt. Eine separatistische Bewegung strebt die Unabhängigkeit an.

Die Grenze zwischen Papua-Neuginea und Indonesien

© Ulla Schilli

Aus heutiger Sicht mutet der Wettstreit um koloniale Ländereien wie ein kurioses Brettspiel an. Am Schreibtisch zogen Europas Staatsmänner mit dem Lineal Grenzen durch Gebiete, in die sie selbst selten je einen Fuß gesetzt hatten. Ein Paradebeispiel für die Willkür kolonialer Grenzziehung und ihrer oftmals unbedachten Konsequenzen ist die 750 Kilometer lange Trennlinie, welche die Insel Neuguinea in zwei Hälften teilt: Der Westen gehört heute zu Indonesien, der Osten bildet den größten Teil Papua-Neuguineas. Wie kam es dazu?

1494 wenden Portugal und Spanien im Vertrag von Tordesillas einen zum damaligen Zeitpunkt durchaus denkbaren Weltkrieg zwischen den beiden Seesupermächten ab – und besiegeln zugleich die Aufteilung der Welt. Fortan soll der 141. Längengrad die Grenze zwischen den Einflusssphären ihrer beiden Kolonialreiche markieren. Im Westen kontrolliert Portugal den Indischen Ozean, während Spanien die Hoheit über den Pazifik und den westlichen Teil des Atlantiks erlangt.

Als beide Kolonialreiche zerfallen, wollen Engländer und Niederländer das Machtvakuum ausnutzen und sich ihrerseits auf Papua-Neuguinea ausbreiten. Erneut kommt es zu territorialen Streitigkeiten, doch man erinnert sich an die alte Regelung zwischen Portugal und Spanien. So werden sich die neuen Mächte einig. Die Grenze zwischen dem nunmehr niederländischen Westen und dem britischen Osten der Insel soll weiterhin entlang des 141. Längengrads verlaufen.

Nur Sir William MacGregor ist mit der akkurat gezogenen Trennlinie nicht zufrieden. Als Gouverneur der englischen Kolonie Papua plagt er sich im Südosten der Insel ab: Eine flächendeckende Verwaltung des mit Regenwald und Sümpfen überzogenen Hochlandes scheint mit ein paar Dutzend Kolonialbeamten schlicht undenkbar. Noch dazu liegen viele von MacGregors Leuten kraftlos in ihren Hängematten. Sie leiden an einem Mangel an Vitamin B1, was damals jedoch noch nicht erforscht ist. So tut auch der hochgepriesene Mediziner MacGregor die Lethargie als Nachwehe einer unbekannten Tropenkrankheit ab. Davon gibt es schließlich jede Menge in dieser Gegend. Und nun, im Jahr 1893, haben es zu allem Überfluss auch noch Kopfjäger auf die Siedler abgesehen. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen, die Gesichter martialisch bemalt, überfallen sie die Camps, zünden die Unterstände an, entführen Frauen und Kinder, schlagen Männern die Häupter ab. Bei den Angreifern handelt es sich um Krieger der Marind-anim, die selbst von Kolonialbeamten im fernen Europa wegen ihrer Skrupellosigkeit gefürchtet werden. Ihre Dörfer liegen im niederländischen Hoheitsgebiet, das den dortigen Herrschern wegen einer Vielzahl verfeindeter Krieger-Clans als „Teufelsland“ gilt, in das sie nur wenige, noch dazu schlecht ausgerüstete Beamte schicken. Derart unbehelligt können die Marind-anim bis weit in die englische Inselhälfte vordringen. Wenn die Engländer ihnen dagegen nachstellen wollen, müssen sie die Grenze übertreten, was ihnen offiziell nicht erlaubt ist. So rächt sich jetzt, dass die Trennlinie einst ohne jede Kenntnis der Topografie, ja ohne das Inselinnere je zu Gesicht bekommen zu haben, ausgehandelt wurde.

MacGregor gilt als Spezialist im Umgang mit einheimischen Bevölkerungsgruppen. Diesen Ruf hat er sich auf Fidschi erarbeitet, der Insel, auf der er zuvor stationiert war – und für deren Plantagen er auf Neuguinea Sklaven jagt. Penibel führt er nun Buch über die Eigenheiten der Inselbewohner. Er stellt fest, dass die Marind-anim, in der Kolonialsprache häufig als „Tugeri“ bezeichnet, Köpfe jagen, um sich die Macht der Toten einzuverleiben. Manche Gruppen verzehren aus diesem Grund sogar Menschenfleisch.

William MacGregor verfasst eine wütende Erklärung an die Niederländer, wirft ihnen Unfähigkeit vor – und setzt später tatsächlich eine Änderung des Grenzverlaufs durch: Etwa in der Mitte der Insel frisst sich der Bensbach-Fluss ein Stück weit gen Westen in niederländisches Territorium. Um flussaufwärts marschieren zu können, ohne fremdes Gebiet zu betreten, veranlasst MacGregor, die Grenze dem Fluss anzupassen.

So ist es bis heute. Auf der Karte sieht die ansonsten schnurgerade Grenze zwischen den nunmehr unabhängigen Staaten Papua-Neuguinea im Osten und dem zu Indonesien gehörenden Westteil der Insel am Becken des Bensbach-Flusses sonderbar angeknabbert aus.

Wie Namibia eine feuchte Nase bekam

© Ulla Schilli

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Kanzler des deutschen Kaiserreichs wittert Graf Georg Leo von Caprivi den großen Coup: Am 1. Juli 1890 schließt er mit den Engländern einen Handel ab, der fälschlicherweise als „Sansibar-Helgoland-Tausch“ in die Geschichtsbücher eingehen soll. Richtig ist, dass Deutschland durch den Vertrag Anspruch auf Helgoland erhält – ein strategisch kluger Zugewinn, da sich von der Nordseeinsel aus die Mündungen von Weser und Elbe militärisch sichern lassen. Sansibar aber war nie deutsches Territorium gewesen, von einem Tausch kann insofern keine Rede sein. Caprivi versichert den Engländern lediglich, ihnen nicht in die Quere zu kommen, sollten sie die Insel vor der Küste der Kolonie Deutsch-Ostafrika ihrem Empire einverleiben wollen.

Mit dem Handel kommt Caprivi seinem eigentlichen Ziel näher – einer Verbindung zwischen den Kolonien Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, und Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia. England gewährt dem Kaiserreich nämlich einen kuriosen Landgewinn: einen fast 400 Kilometer langen Landstreifen, der an seiner breitesten Stelle jedoch nur 32 Kilometer Breite misst.

Ausgehend vom Nordwesten des heutigen Namibias, ragt der „Caprivi-Zipfel“ weit ins Landesinnere bis an den Sambesi. Auf diesem Strom wollen die Deutschen weiter gen Osten gelangen. Doch der mächtige Sambesi erweist sich als untauglich für die Schifffahrt. Den Caprivi-Zipfel lassen die Deutschen daraufhin 18 Jahre lang brachliegen. Großwildjäger, Sklavenhändler und Abenteurer machen sich breit. 1908 versucht Kurt Streitwolf, ein Kolonialbeamter aus Holstein, die Region zu verwalten und exakt zu vermessen, nennt den Zipfel wegen des dortigen tropischen Klimas „die feuchte Nase“ des ansonsten trockenen Deutsch-Südwest. Schon bald klagt er über die Regenzeit, Moskitos und Malaria. Zu einer Besiedelung kommt es ohnehin nicht: Wenige Monate nach Beginn des Ersten Weltkriegs kapitulieren die deutschen Truppen in Deutsch-Südwest. Der Caprivi-Zipfel jedoch ist bis heute erhalten geblieben. Weil die Region nie wirklich Anschluss an den Rest des Landes fand, begehren Unabhängigkeitsbewegungen gegen die Zentralregierung in Windhoek auf.

Bolivien: Marine ohne Meer

© Ulla Schilli

Als sich die Kolonialmacht Spanien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schrittweise aus Lateinamerika zurückzieht, bleiben die Grenzen der jungen Nationalstaaten diffus. Vor allem bei dünn besiedelten Gegenden ist oft unklar, zu wem sie gehören. Eigentlich soll der Grundsatz „uti possidetis juris“ derartige Streitereien regeln: Neu gegründete Staaten übernehmen die Grenzen ihrer Vorgänger. In der Praxis ist jedoch oft nicht eindeutig zu klären, was die Kolonialherren einst festlegten – vor allem, wenn es gleich mehrere, einander widersprechende koloniale Verträge gibt. So macht Bolivien Ansprüche auf einen Zugang zum Pazifik geltend. Der koloniale Vorgänger Boliviens, Alto Perú, hat schließlich stets einen Meereshafen am Pazifik unterhalten. Dass dieser im Gebiet des nunmehr unabhängigen Perus liegt – geschenkt. Tatsächlich war Alto Perú sein Recht auf einen Pazifikhafen abgesprochen worden, als Spanien sein Kolonialreich in Südamerika umstrukturierte: in einen pazifischen und einen atlantischen Teil. Fortan gehört das ehemalige Alto Perú zum Gebiet des heutigen Argentiniens – und verlor damit seinen Pazifikzugang.

So weit, so kompliziert. Bolivien beruft sich dagegen seit seiner Unabhängigkeitserklärung 1825 auf ein anderes Dokument aus der spanischen Kolonialzeit, demzufolge bolivianische Händler die Hafenstadt Antofagasta gründeten – bis heute eine umstrittene Darstellung, da die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von Antofagasta schon damals chilenischer Abstammung war. Chile, auf dessen Staatsgebiet Antofagasta liegt, stimmt dennoch zähneknirschend zu. Das Land steckt zu diesem Zeitpunkt in einem Bürgerkrieg, die Regierung hat schlicht andere Prioritäten. Bald jedoch werden in der Ödnis der Atacama reiche Salpetervorkommen entdeckt, und der Konflikt gewinnt wieder an Brisanz. Es entstehen hunderte Salpeter-Minen, die sogenannten oficinas salitreras, denn das „weiße Gold“ wird zur Herstellung von Dünger und Sprengstoff gebraucht. Chile und Bolivien treffen eine Einigung, mit der Händler beider Staaten am Salpeter gutes Geld verdienen können. Außerdem legen sie fest, dass die Region nördlich des 24. Breitengrads, wozu der größte Teil der Atacama-Wüste zählt, fortan zu Bolivien gehören soll. Der Vertrag von 1874 sieht jedoch vor, dass Bolivien die nunmehr auf seinem Staatsgebiet arbeitenden Salpeter-Händler aus Chile in den nachfolgenden 25 Jahren nicht besteuern darf.

Die Wende bringt ein verheerendes Seebeben von 1877. Um den Wiederaufbau zu finanzieren, führt Bolivien eine Sondersteuer auf den Salpeterabbau ein, wovon auch chilenische Unternehmen betroffen sind – noch dazu rückwirkend für vier Jahre. Als sich die chilenischen Unternehmer weigern, droht Bolivien ihnen mit Zwangsenteignung.

Die chilenische Armee besetzt daraufhin Antofagasta, was Bolivien wiederum mit einer Kriegserklärung quittiert. Es ist der Anfang des „Salpeterkriegs“, der fünf Jahre andauern soll und Eduardo Abaroa zu einem Volkshelden, gleichzeitig aber auch zur Personifikation eines nationalen Traumas macht. Der Ingenieur, der bei Kriegsausbruch in einer Silbermine arbeitet und sich der bolivianischen Armee anschließt, muss eine strategisch wichtige Brücke gegen eine Übermacht chilenischer Truppen verteidigen. Er wird berühmt für seine Worte: „Mich ergeben, ich? Soll sich doch deine Oma ergeben“, gefolgt von einem provokanten „¡Carajo!“, was sich schmeichelhaft mit „Leck mich!“ übersetzen ließe. Dies sollen Eduardo Abaroas letzte Worte sein.

Erst 1884 kann Chile den Krieg, in den auch das mit Bolivien verbündete Peru involviert ist, schließlich für sich entscheiden. Das Ergebnis: Die Küstenregion um die Hafenstadt Antofagasta und das Monopol auf den Salpeterabbau fallen an Chile – wodurch Bolivien seinen Zugang zum Meer verliert. Seither träumt der Binnenstaat von einer Rückkehr an den Pazifik, weshalb Bolivien noch heute eine Marine unterhält. Die ist vorläufig allerdings auf dem Titicacasee stationiert.

Marius Münstermann

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false