© Patricia Sevilla Ciordia

Freiräume: Ein Haus fürs Leben

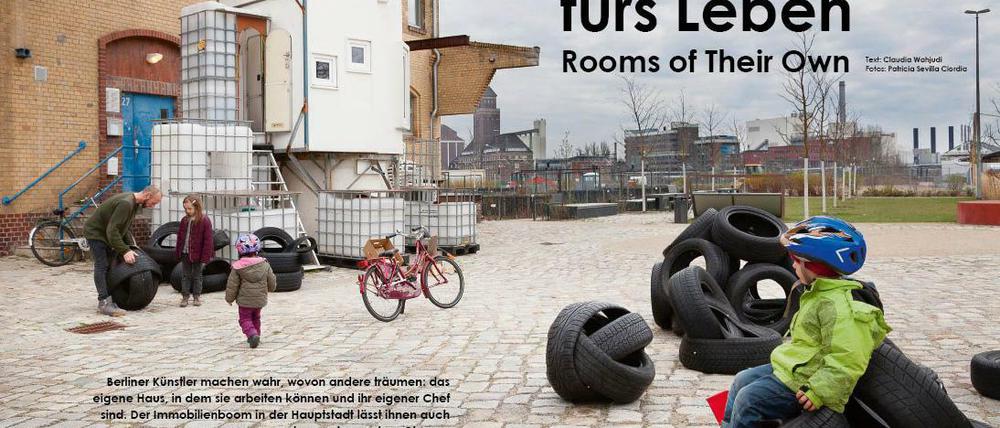

Berliner Künstler machen wahr, wovon andere träumen: das eigene Haus, in dem sie ungestört arbeiten können und ihr eigener Chef sind. Der Immobilienboom in der Hauptstadt lässt ihnen auch kaum eine andere Chance.

Für ihre Gäste hält Shriya Malhotra ein Glas mit Stiften bereit. Rot, gelb, grün und violett leuchten die Fasermaler. Selbstverständlich gibt es auch etwas zu trinken, draußen im Treppenhaus des Moabiter Atelierhauses ZK/U in der Siemensstraße: Auf dem Flur stehen die Besucher an diesem Abend der offenen Tür bei Saft und Bier zusammen. Doch im Studio der indischen Künstlerin sollen sie mit anpacken. Malhotra ist über Moskau nach Berlin-Moabit gekommen und will den Stadtteil westlich des Hauptbahnhofs zum Thema ihrer Kunst machen. Weil sie das Viertel noch nicht gut kennt, hat sie einen Plan davon gezeichnet und an die Wand gepinnt. Die Gäste sollen ihn markieren: blau zum Beispiel die Straßen malen, in denen sie glücklich waren, und ein Pluszeichen an Ecken setzen, die sie inspirieren.

So wächst ein Stadtplan der Gefühle. Im Garten einer Schule prangt ein rosa Punkt für Liebe. Am Fuß einer langen Brücke leuchten zwei orangefarbene Flecken für Angst. Und mittendrin, in einer gelben Ruhezone, liegt das ZK/U, das Atelierhaus Zentrum für Kunst und Urbanistik, eine aufgegebene Umschlagshalle des benachbarten Güterbahnhofs, in der heute Wissenschaftler und Künstler Arbeitsräume mieten. „Mir ist kein anderer Ort bekannt, der Kunst und Stadtforschung so eng verbindet“, sagt Malhotra. „Deshalb habe ich mich beworben, deshalb bin ich jetzt hier.“

Ausgerechnet hier, im Moabiter Norden, einer der unwirtlichsten Gegenden der Innenstadt. Zwar schiebt sich das neue Berlin unaufhaltsam heran, mit dem Innenministerium und den Botschaften von Usbekistan und Indonesien. Doch in dem alten Arbeiterbezirk verfeuert bis heute ein Kraftwerk Kohle, heben Kräne Container von Zügen. Und auf der großen Brücke erinnert ein Mahnmal daran, dass die Nationalsozialisten vom hiesigen Güterbahnhof 30.000 Juden in Konzentrationslager deportierten.

Kaum zu glauben: preiswerte Ateliers im Zentrum, auf Jahre sicher

Doch ob beklemmend oder nicht, darum geht es nicht mehr, sondern darum, überhaupt ein bezahlbares Atelier zu finden. In der Stadt, die Tausende Künstler, Musiker und Tänzer mit Leerstand und niedrigen Lebenshaltungskosten angelockt hat, wird es eng. Berlin ist im Aufwind. Baulücken füllen sich mit Häusern, Fabriketagen mit Büros. Und die Mietpreise steigen, die der Gewerbeflächen moderat, die von Wohnungen im Eiltempo. Bei neuen Mietverträgen kostete der Quadratmeter Wohnfläche 2013 im Schnitt 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Geschäft mit Grund und Boden blüht - und macht auch Künstlern zu schaffen. Die letzten ausharrenden Nutzer des Tacheles mussten ihre Kaufhausruine mit Kino und Studios, die in fast jedem Berlin-Reiseführer abgebildet ist, 2012 unter dem Druck von Immobilienhändlern räumen.

Wer kann, versucht Land zu gewinnen. Baut sich, wenn es gut mit der Kunst läuft, ein Studiohaus wie die Malerin Katharina Grosse in Moabit oder gründet mit Kollegen eine Bauherrengemeinschaft. Oder verwirklicht wie Philip Horst, Harry Sachs und Matthias Einhoff einen alten Traum. In nur zwei Jahren haben sie aus der verfallenen Umschlagshalle am Moabiter Güterbahnhof ein elegantes Studiohaus geschaffen, 2.000 Quadratmeter mit 13 hellen Ateliers, Veranstaltungssaal, Konzertkeller, Küchen, überdachter Terrasse und sogar einem Bienenstock. Am großen Tisch des Seminarraums berichten die Drei, wie das möglich war: dank befreundeter Architekten, Arbeitern, die das Jobcenter vermittelte, Politikern, einer Stiftung und einer Bank. Zudem haben sie zugesagt, künftig den umliegenden Park mitzupflegen. „Wir wissen jetzt, wie Politik und Verwaltung funktionieren“, sagt Harry Sachs. Und Matthias Einhoff meint: „Man wird politisch, wenn man weiß, dass man bleiben will.“

Ausbruch aus der Preispirale

Bereits 2010 haben sie der Stadtentwicklung weichen müssen. Bis dahin veranstalteten sie Ausstellungen unter freiem Himmel, auf einem Streifen Brachland zwischen Kreuzberg und Mitte, auf dem bis 1989 die Mauer stand und danach Birken und Gräser wucherten. Heute wachsen dort Townhouses mit Tiefgaragen, Horst, Sachs und Einhoff aber mischen sich am neuen Standort erst recht in die Stadtentwicklung ein. Wenn im ZK/U Wissenschaftler und Architekten Vorträge über Moabit halten, dann sind rund 100 Klappstühle schnell besetzt: Anwohner, Stadtplaner und Mitarbeiter von Senatsverwaltungen debattieren mit. Denn kein Thema erregt Berliner Gemüter derzeit so sehr wie die Zukunft ihrer Nachbarschaften.

Die wiedervereinte Stadt galt lang als größtes Armenhaus der Republik, mit einer Arbeitslosenquote von zeitweilig 18 Prozent und vielen leeren Fabriken, vor allem im Ostteil, wo die maroden Staatsbetriebe der DDR aufgelöst wurden. Jetzt wachsen Wirtschaft und Einwohnerzahl, und seit dem Finanzcrash gehen Immobilien weg wie warme Semmeln. In die hochpreisigen Wohnungen der Innenstadt ziehen vor allem Neu-Berliner, die Vermögen haben oder die hoch qualifizierte Stellen in Firmen und Verbänden annehmen, die der Hauptstadtsog nach Berlin bringt. Alt-Berliner weichen in die billigeren Randbezirke aus. Ihre Einkommen haben mit dem neuen Preisniveau nicht mitgehalten. Künstler trifft es noch härter. Von einem Durchschnittseinkommen von rund 1.000 Euro brutto bezahlen sie ein Atelier, wenn sie nicht zu Hause am Küchentisch kleine Formate basteln wollen. Auch sie ziehen an die Ränder der Stadt.

Ein gallisches Dorf

Im Zentrum bleibt nur, wer rechtzeitig einen langfristigen Vertrag geschlossen hat. Wie die rund 40 Künstler, Tänzer und Musiker im Milchhof, einer ehemaligen Schule nur zehn Minuten vom Fernsehturm am Alexanderplatz entfernt, die dem Bezirk Pankow gehört. Sie überweisen 4,30 Euro pro Quadratmeter, weniger als die Hälfte als bei Gewerbeflächen üblich. „Wir fühlen uns wie in einem gallischen Dorf“, sagt die Sprecherin des Hauses. Auf der anderen Straßenseite sind hochpreisige Eigentumswohnungen entstanden, Häuser mit bodentiefen Fenstern und variablen Fassaden.

Der Milchhof, bereits 1991 gegründet, ist ein Prototyp. Die Künstler verwalten ihn mit einem eigenen Verein, bespielen gemeinsame Ausstellungsflächen, und nur selten zieht jemand aus. Knapp 30 ähnlicher Häuser sind offiziell gelistet. Ihre Zukunft hängt ganz von den Plänen der jeweiligen Eigentümer ab, auch, wenn das die öffentliche Hand ist. Das hoch verschuldete Land hat in den vergangenen Jahren versucht, seine Immobilien möglichst teuer zu verkaufen.

So kommen Künstler auf immer neue Ideen, wie sie im Zentrum bleiben können. Daniela Brahm und Les Schliesser haben in Wedding eine ehemalige Druckmaschinenfabrik in ein Zentrum für „Kunst, Arbeit und Soziales“ verwandelt, in die gemeinnützige Gesellschaft ExRotaprint. Schweizer Stiftungen, die sich für Soziales und Ökologie einsetzen, kauften das Gelände. Sie verpachten es ExRotaprint für 99 Jahre. Brahm und Schliesser wiederum vermieten preiswerte Räume an Handwerker, Künstler, Bildungs- und Sozialeinrichtungen. So wollen sie den Aufschwung im armen Wedding sozial verträglich gestalten und, wie sie sagen, „die Spekulationsspirale des Immobilienmarktes“ durchbrechen. ...

Lesen Sie die ganze Reportage im Heft!

Dieser Text stammt aus dem Magazin des Tagesspiegels "Kunst in Berlin 2014". Sie finden das Heft am Kiosk, im Museumsbuchhandel und im Tagesspiegel Shop

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false