© akg / Sammlung Berliner Verlag Archiv

Stille Nacht, dunkle Nacht: Wie Berliner die Kriegsweihnacht 1944 erlebten

Finstere Ruinen statt Lichterglanz, strenge Rationen statt bunter Teller. Die Kriegsweihnacht 1944 war ein freudloses Fest.

Zum Glück keine „Christbäume“ zu Weihnachten. Keine Leuchtmarkierungen also, mit denen Pfadfindermaschinen die feindlichen Bomberstaffeln zu ihren Zielen führten. Den bislang letzten Fliegeralarm hatte es für Berlin am 21. Dezember 1944 gegeben, nur ein nächtlicher Scheinangriff der Royal Air Force, der die Luftabwehr von der geplanten Bombardierung Stettins ablenken sollte. Die Reichshauptstadt traf es erst wieder am Silvesterabend, erneut waren es Maschinen der RAF. Die Bomben fielen auf Spandau, Charlottenburg, Wedding und Prenzlauer Berg, fügten dem „Schutthaufen bei Potsdam“ weitere Ruinenviertel zu.

„Christbäume“ – die kannte man in Berlin seit Langem das ganze Jahr über, längst hatte sich dieser die tödliche Gefahr verniedlichende Begriff allgemein durchgesetzt. Der Volksmund ist nicht zimperlich, selbst wenn damit ein Symbol für das Fest der Liebe ins Gegenteil verkehrt, ja pervertiert wird. Aber diesmal, in der letzten Kriegsweihnacht, vor 75 Jahren, blieb der schaurig-schöne Lichterregen den Berlinern erspart.

Zu feiern hatten sie dennoch nicht viel, vom fehlenden Festtagsbraten ganz zu schweigen. „Schweineschlachtfette an Stelle von 125 g Margarine“, überschrieb die in redaktioneller „Kriegsgemeinschaft“ mit dem „Berliner Lokal-Anzeiger“ erscheinende „Morgenpost“ in der nur sechsseitigen Ausgabe vom Heiligabend ihren Bericht über „Die Lebensmittelzuteilungen in der 71. Kartenperiode“. Im fünften Kriegsjahr waren massive Versorgungslücken zu erdulden, denen die NS-Behörden mit strikter Mängelverwaltung und harten Strafen für Regelverstöße zu begegnen suchten.

Erst am 23. Dezember hatte ein Berliner Amtsgericht einen Siedler aus Falkensee zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt, weil er bei der Viehzählung im Frühjahr vier Küken zu wenig abgegeben habe. Glücklich konnte sich da preisen, wer – so hat es der damals 24-jährige Ordonnanzoffizier Gerhard Czichos der „Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide“ erzählt – zu Weihnachten 1944 nicht nur Heimaturlaub von der Ostfront bekam, sondern auch noch ein „Führerpaket“ für zu Hause mit einer Gans, die er und die Familie seiner Schwester in Neukölln Heiligabend mit Genuss verzehrten, nur unterbrochen von einem Luftalarm, wie Czichos berichtet – auch Zeitzeugen können sich irren.

Die Stadt, so schildert der ehemalige Frontsoldat weiter, sei zu 50 bis 60 Prozent zerbombt gewesen, auch das Haus seiner Schwester hatte es getroffen, bis zum zweiten Stock war es aber noch bewohnbar. Auch berichtet Czichos von der U-Bahn, die noch nach Plan gefahren sei, gesteuert weitgehend von Frauen. Die Männer waren ja an der Front. In den U-Bahn-Schächten hätten viele Tote gelegen, Opfer der Druckwellen bei früheren Bombenangriffen.

Die „freudlosesten Weihnachten seit langer Zeit"

Nein, es waren alles andere als fröhliche, vielmehr deprimierende Weihnachten, die „freudlosesten Weihnachten seit langer Zeit“, wie der Korrespondent einer schwedischen Zeitung schrieb. Statt des im Frieden üblichen Lichterglanzes gab es Verdunkelung von 16.50 Uhr bis 7.40 Uhr, die Angaben in den Zeitungen waren sehr präzise.

Da mochten – am 16. Dezember hatte die anfangs erfolgreiche Ardennenoffensive begonnen – die Schlagzeilen der „Morgenpost“ vom 23. Dezember „Weitere Fortschritte in Süd-Belgien“ melden oder tags darauf „Weitere Bodengewinne im Westen“. Und Propagandaminister Joseph Goebbels mochte in seiner gewohnten Rundfunkrede am 24. Dezember das zurückliegende Jahr als einzigartig in der deutschen Geschichte rühmen, es habe das deutsche Volk auf der Höhe seiner moralischen Widerstandskraft gezeigt. Die Stimmung in der Bevölkerung, in Berlin und auch anderswo, war anders, und die Lage an den Fronten kaum siegversprechend.

Am 10. Oktober hatten sowjetische Truppen in Ostpreußen erstmals die Reichsgrenze überschritten. Schon Ende September hatte Goebbels sämtliche Theater, Varietés, Kabaretts und Schauspielschulen schließen lassen, auch Orchester, Musikschulen und Konservatorien hatten ihre künstlerische Tätigkeit einzustellen, abgesehen von Klangkörpern, die für den Weiterbetrieb des Rundfunks bedeutsam waren.

Die Arbeitszeit in den öffentlichen Verwaltungen und Büros der Wirtschaft waren auf 60 Stunden erhöht worden – das so eingesparte Personal sei sofort „für Wehrmacht und Rüstung freizustellen“. All dies waren Indizien dafür, dass die Lage, entgegen allen Siegesversicherungen, sehr ernst zu werden begann.

Konzertzither gegen Herrenunterwäsche

Aber das war schon im Alltag deutlich zu spüren, man lese nur in den Zeitungsspalten die Tauschangebote oder Suchanzeigen, mit denen die Berliner die immer größer klaffenden Lücken in ihrem täglichen Bedarf zu schließen hofften. Für „Angelrute, Schallplattenmotor, Damenarmbanduhr“ erhoffte sich der eine ein paar Winterstiefel, für eine Konzertzither der andere Herrenunterwäsche. Selbst wenn jemand einen Wollfäustling verloren hatte, war ihm dies ein Inserat mit der Bitte um Rückgabe wert. Auch lieferten Blätter wie die „Morgenpost“ praktische Tipps zum Bau einer energiesparenden Kochkiste oder rieten dazu, Güterwagen nicht als Lagerraum zu nutzen, sondern sofort zu entladen: „Wer der Reichsbahn hilft, hilft der Front.“ Für Deportationen aus Berlin wurden die Waggons kaum noch gebraucht, es gab ja nur noch wenige Juden in der Stadt: 1941 waren es etwa 66 000 Menschen, bei Kriegsende nur noch etwa 7000.

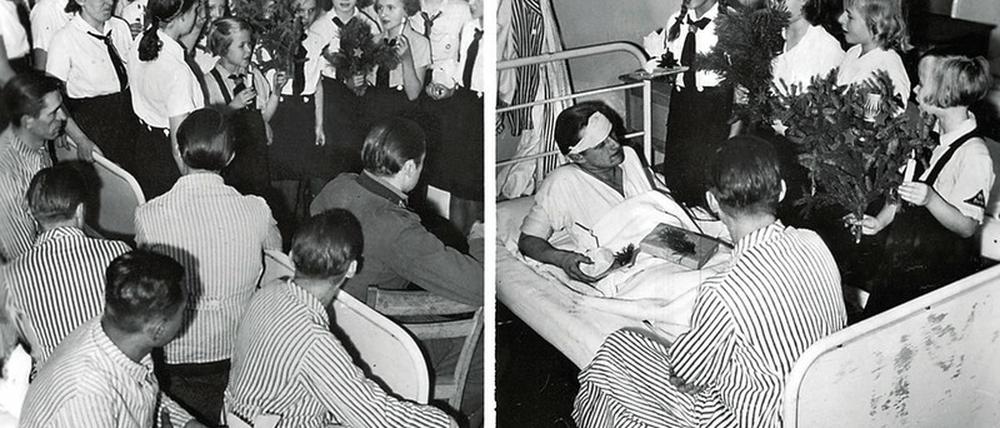

Das Leben, der Alltag waren dunkelgrau, das zeigen Fotos damaliger Weihnachtsfeiern. Da sitzt etwa Personal des Krankenhauses Moabit mit verkniffenen Mienen im Bunker um einen Tisch mit dürftiger Weihnachtsdekoration herum, als warte es nur darauf, dass der Abend zu Ende ist.

Oder eine Frau und ihr kleiner Sohn haben sich vor dem Weihnachtsbaum drapiert, dahinter das Foto des uniformierten, an irgendeiner Frontlinie den nächsten Angriff erwartenden Familienvaters und ein von Hand geschriebener, erbaulicher Spruch: „Ist das Stübchen noch so klein, so muss es dennoch eine Deutsche Weihnacht sein.“ Die Hitler selbst aber nicht in der Reichshauptstadt, sondern im Führerhauptquartier „Adlerhorst“ im Taunus verbrachte, um den in den Ardennen kämpfenden Truppen näher zu sein. Erst am 15. Januar kehrte er nach Berlin zurück und sollte die Stadt nicht mehr verlassen.

Immerhin gab es zur Erholung vom Alltag noch das Kino, die Ufa produzierte unentwegt. In der „Morgenpost“ vom 23. Dezember wurde Helmut Käutner zu seinem gerade entstehenden Film „Unter den Brücken“ mit Gustav Knuth, Carl Raddatz und Hannelore Schroth befragt, der allerdings erst 1950 in die Kinos kam. Auch mit Filmen wie „Das Konzert“ mit Harry Liedtke und Gustav Fröhlich oder „Philharmoniker“ von Regisseur Paul Verhoeven, damals gerade in die Kinos gekommen, konnte man der Wirklichkeit für ein paar Stunden entfliehen.

Und es gab die traumhaft winterliche Natur – wenn man mal davon absieht, dass die niedrigen Temperaturen für Berliner mit teilzerstörten Wohnungen und fehlenden Heizmaterialien ein arges Problem darstellten. Aber auf dem Müggelsee an den Feiertagen Schlittschuh laufen, die Bäume am Ufer voller Rauhreif, die Eisfläche schier endlos, das unbeschwerte Dahingleiten – man bekam eine Ahnung, wie das Leben auch sein könnte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false