© Imago

So entstanden die Berliner Bezirke: Behördenpingpong seit 100 Jahren

Mit Groß-Berlin entstand auch ein neuer Verwaltungsapparat. Die Grenzen zwischen Stadt und Bezirken waren von Anfang an Definitionssache.

Das Gesetz, das Berlin einen sollte, fiel in eine Zeit des Tumults. Noch hallten der Kapp-Putsch und die Gegenproteste nach.

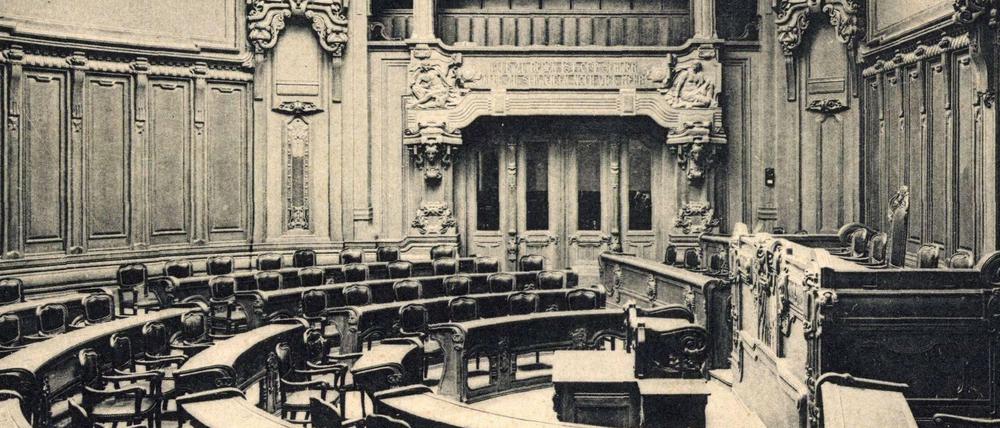

In einigen Bezirksverordnetenversammlungen kam es zu verbalen und auch zu physischen Zusammenstößen zwischen den nationalistischen und kommunistischen Ideologien, die deutschlandweit die Weimarer Zeit definierten.

Die erste Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 20. Juni 1920 wurde im Nachhinein für ungültig erklärt: Die konservative Deutsche Volkspartei hatte Einspruch erhoben, dass zu viele ihrer Wahlzettel für ungültig erklärt wurden.

Dem Einspruch gab das Oberverwaltungsgericht statt, am 16. Oktober 1921 kam es zu Neuwahlen. Statt der linken Front aus Sozialdemokraten und Kommunisten stellten jetzt bürgerliche Parteien die knappe Mehrheit.

Acht Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke sollten ab dem 1. Oktober 1920 auf dem Boden des neuen, großen Berlins zusammenarbeiten. Dann trat das im April desselben Jahres beschlossene „Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin“ in Kraft.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zwanzig neue Bezirke entstanden, gemeinsam beherbergten sie 3,8 Millionen Menschen. Damit wurde Berlin weltweit nur von New York und London übertroffen. Flächenmäßig war Berlin zu der Zeit sogar die größte Stadt der Welt.

© Tsp/Bartel

100 Jahre Behördenpingpong

Doch wie einig waren die neuen Bezirke in der Großstadt? Schaut man in historische Debatten, zeigt sich: Behördenpingpong ist keine neue Sportart.

(Un-)Zuständigkeiten wurden schon damals nur vage geklärt: „Zentral sollen nur diejenigen Dinge verwaltet werden, bei denen die Natur der Sache dies verlangt“, hieß es im neuen Gesetz zur Bildung der Stadt.

Gleichzeitig sollten die Bezirke ihre „Geschäfte nach den vom Magistrat aufgestellten Grundsätzen“ führen. „Wie nicht anders zu erwarten, wächst die Bezirksverdrossenheit“, schrieb Stadtsyndikus Friedrich C. A. Lange noch 1927 in seinem „Groß-Berliner-Tagebuch“, zitiert in Ruth Glatzers Band „Berlin zur Weimarer Zeit“.

[Ob Pingpong oder gute Zusammenarbeit: In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir jede Woche über Lokalpolitik und Kiezgeschichte. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

„Bevormundungshang der Zentralverwaltung“

Schuld daran sei unter anderem der Oberbürgermeister gewesen, der eine „zentralistische Tendenz" verfolgte. „Der Bevormundungshang der Zentralverwaltung verleidet den Bezirksämtern die Arbeit und lähmt ihre Initiative“, schrieb Lange.

Nicht nur hierarchische Verhältnisse zwischen Stadt- und Bezirksebene sorgten für Unmut. Auch die Linien zwischen bürgerlicheren, wohlhabenderen Randbezirken und den Arbeitervierteln im Innern der Stadt brachen immer wieder in Konflikten auf.

Die späteren Bezirke im reichen Südwesten stemmten sich gegen die Einigung, aus Angst vor einem „Bankrott Berlins“. Aber die Bewegung mit dem Spruch „Los von Berlin“ blieb ohne Erfolg.

Den ärmeren Bezirken kam die Einigung recht: Zuvor waren ihre steuerkräftigen Einwohner häufig in die äußeren, reicheren Gemeinden abgewandert.

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Friedrichshain-Kreuzberg

- Marzahn-Hellersdorf

- Mitte

- Neukölln

- Pankow

- Reinickendorf

- Steglitz-Zehlendorf

- Tempelhof-Schöneberg

- Treptow-Köpenick

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false