© privat

Nazi-Deutschland, DDR, Bundesrepublik: "Mein Leben als Zeitungsvollschreiber"

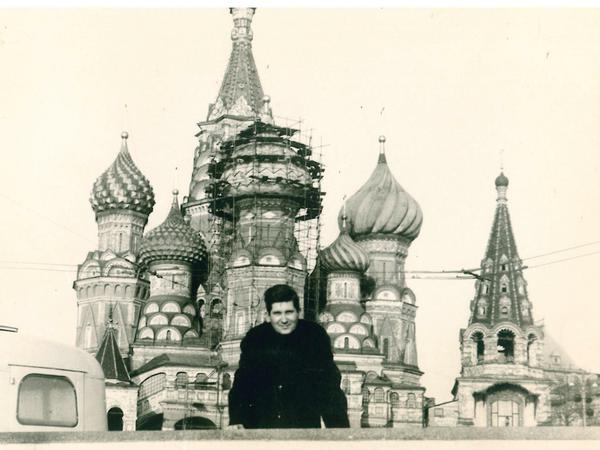

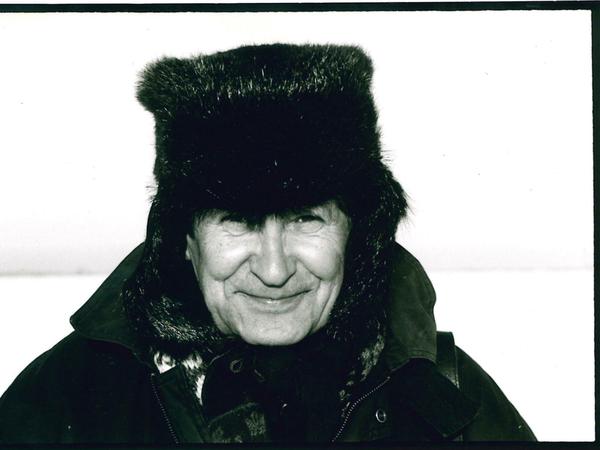

Unterwegs mit Honecker, Gorbatschow und Louis Armstrong: Reporter Lothar Heinke, 84, lebte in drei Gesellschaftssystemen. Hier schreibt er seine Geschichte auf.

In Berlin hat jeder einen Ort, der ihm etwas bedeutet. Der Kuss auf der Weidendammer Brücke. Zwischen den Säulen am Brandenburger Tor. Oder auf einer Bank im Tiergarten. Ich komme gerade an einem dieser Orte vorbei, direkt unter der S-Bahn-Brücke in der Wollankstraße.

Wir wagten die Verletzung der Grenze

Der Autoverkehr nimmt keine Rücksicht auf Gefühle, er wälzt sich nach Pankow und Moabit, und er rollt über eine Reihe breiter Pflastersteine, in die eine braune Stahlplatte montiert ist. „Berliner Mauer 1961 bis 1989“ steht da.

Hier war es passiert. Anfang Januar 1990 muss es gewesen sein, dass hier unter großem Hallo die Mauer eingerissen und verabschiedet wurde. Ein Baukran half kräftig mit, Weddinger und Pankower jubelten um die Wette, Feuerwerk flog in den ungeteilten Himmel, ein Volkspolizist kümmerte sich um das Schild „Betreten verboten! Staatsgrenze der DDR“ (oder so ähnlich), und wir, meine Frau und ich, wagten die Verletzung einer Grenze, die keine mehr war, um zu gucken, wie es in jener Straße weiter ging, die in West und Ost gleichermaßen Wollankstraße hieß.

Und da war dieser Italiener. Ich bin ein Freund von Spaghetti aller Art, bestellte eine Portion – und bekam auf einem Tellerchen Weißbrot mit gewürfelten Tomaten serviert. „Signora“, sagte ich zur Kellnerin, „das hatten wir aber nicht bestellt!?“ – „Oh doch, mio Signore“, sagte sie, leicht beleidigt und amüsiert, „dies ist Bruschetta vom Haus.“ Na gut, danke, habe ich wohl noch gesagt. Es ist Zeit, umzulernen. Wir fangen am besten schon morgen damit an.

© privat

Nun sind fast 30 Jahre nach dem Attentat auf italienische Folklore vergangen, wir mussten das tun, was der Lenin immerzu von uns verlangt hat: Lernen, lernen, lernen. Und nun? Heute? Ich bin im Museum der Zeit gestrandet, ein grauhaariger „Zeitzeuge“ – und es werden jeden Tag mehr, die Republik geht am Stock.

Die Sache ist: dass ich mich wie ein Dino fühlen (und das auch noch aufschreiben soll), denn, so spricht die Redakteurin: „Wer kann schon von sich sagen, in drei verschiedenen Gesellschaftsformen gelebt und gearbeitet zu haben?“ Naja, eigentlich in vier: Drittes Reich, Sowjetische Besatzungszone, Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland. Und bei alldem war die Arbeit eines Zeitungsvollschreibers erfüllt von Freuden, aber auch von Leiden, List und Tücken.

Die Lulle war immer dabei

Lange vor der Ära der Großraumbüros gehörten das Geklapper der Schreibmaschinen, der Qualm von Pfeifentabak, Zigarren und Zigaretten und duftender Kaffee zu den Elementarteilchen eines Journalistenlebens. Die Lulle war immer dabei. Niemand hatte die Absicht, einem Journalisten das Rauchen zu verbieten. Auch und gerade nicht in den Kneipen, die in der Reichweite von Redaktionen lagen, wie die Niquet-Klause in der Taubenstraße.

Ich hab da übrigens noch meinen Abschied vom „Morgen“ gefeiert. 1991. Zum Tagesspiegel war es nur eine Station mit der U-Bahn. Dort hab ich im Morgengrauen die Jungfernfahrt des Bus 100 vom Zoo zum Alex mit Walter Momper und Ost-OB Tino Schwierzina beschrieben. Und später in der U 2 gesessen, um den Moment zu genießen, als der Zug im dunklen Untergrund genau dort symbolisch stoppte, wo oben auf der Ebertstraße die Mauer stand und unten auf den Schienen die Prellböcke jede Weiterfahrt verhinderten. Es war die erste freie Fahrt, mit Gänsehaut von Pankow nach Ruhleben. Wieder einmal eine neue Zeitrechnung.

Kindheit zwischen Bomben

Begonnen hatte alles fünfeinhalb Jahrzehnte zuvor, also 1934, als ich als Waage-Mensch in Berlin-Johannisthal zur Welt kam. Es war noch kein Krieg, meine Eltern schwärmten auch viele Jahre später von der Atmosphäre im Olympiastadion – meine große Schwester hatte sogar bei den keulenschwingenden Mädchen mitgeturnt, ein Massenspektakel, das sich später bei den Turn- und Sportfesten in der DDR wiederholen sollte.

© Kurt Böttger/privat

Meinen Jahrgang begleitete die Gnade der späten Geburt: Ihm bleiben Europas Schützengräben erspart. Ich wurde zwar bei einer „Musterung“ für die Hitlerjugend von einem Menschen in schwarzer Uniform angeschrien, ob ich denn wirklich arisch sei, aber als Zehnjähriger wusste man mit diesem Begriff ebenso wenig anzufangen wie mit der Eliteschule Napola, für die mich irgendwelche Bonzen werben wollten, was meine Mutter zu verhindern wusste – aber die Zeugnisse mit den schönen Noten waren weg, untergegangen mitsamt dem Dritten Reich und der Aussicht, ein Leben als Pimpf zu führen.

Die Mitte brannte

Berlin war immer häufiger das Ziel der amerikanischen und englischen Bomberverbände: Wie bei einem Sonnenuntergang am wolkenlosen Himmel leuchtete die Berliner City, wenn es Entwarnung gab. Die Mitte brannte. Bis die Bomben auch auf die Vororte fielen.

In der Nacht vor Heiligabend 1943 traf sich die verschlafene Hausgemeinschaft im Keller des vierstöckigen Hauses im Allmersweg. Nach dem Heulen der Sirenen fielen die berüchtigten „Christbäume“ vom Himmel, ein tödliches Feuerwerk, mit dem die Royal Air Force ihre Ziele markierte.

Im Keller froren die Frauen. Großmütter beteten. Kinder weinten und klammerten sich an ihre Mütter. Die Männer waren an der Front. Wäre die Luftmine nicht im Nebenhaus explodiert, sondern zwei Meter weiter, hätte diese staubige Gruft mein Grab werden können. Hier verlief die „Heimatfront“. Frauen waren die Heldinnen jener Jahre. Und wir, die Kinder, wurden als die vaterlose Generation zwischen den Trümmern einer untergegangenen Welt erwachsen.

© ND-Fieguth/privat

Wohin? Alte Freunde meiner Eltern nahmen uns auf. Joseph Goebbels bat die Bewohner des flachen Landes, die Volksgemeinschaft möge sich der Ausgebombten und Heimatvertriebenen erbarmen und ihnen ein Dach über dem Kopf geben. Wir wurden Flüchtlinge im eigenen Land, geduldete Exoten aus den Städten, die „Evakuierten“, die die Einheimischen auf Platt „Evkurierte“ nannten.

Der Ort war Seehausen in der Altmark. Ein Hansestädtchen mit 6000 Einwohnern in vielen Fachwerkhäusern zwischen Stendal und Wittenberge. Die Weite der grünen Landschaft und die Landwirtschaft der Wische waren (und sind) für mich der Begriff von Heimat. Mit Feldarbeit, in Nähstuben oder als Aushilfe in der örtlichen Konservenfabrik hielt uns die Mutter über Wasser.

Die Amis kommen!

Eines warmen Frühlingstages Anfang April 1945 hing aus der Wohnung des Türmers von St. Petri eine weiße Fahne. Die Amis kommen! Lässig saß eine farbige Besatzung in ihrem Jeep mit dem weißen Stern auf der Kühlerhaube. In der Altmark war nie zuvor solch schwarzer Mensch gesichtet worden, nun passierten gleich vier an der Spitze einer langen Kette rasselnder Ungetüme ohne Federlesen die „Panzersperre“, durch die betagte Rentner mit ein paar Baumstämmen, die sie quer über die Straße gelegt hatten, das Ende des Zweiten Weltkriegs aufhalten wollten.

Der stadtbekannte, beliebte Hausarzt Dr. Steiner versuchte als Parlamentär, die SS in Wittenberge davon abzubringen, Seehausen zu zerstören. Der Mann wurde als Vaterlandsverräter erschossen. Eine Woche zuvor hatte er noch an meinem Bett gesessen und die Diphtherie behandelt.

Schmelzkäse als Kaffeeersatz

Dann begann das Nachkriegs-Durcheinander. Die Amis rückten ab, smarte Engländer kamen und ließen sich in einer Villengegend nieder. Ich packte Eier von freilaufenden Hühnern in einen Turnbeutel und schrieb, was mir ein Wörterbuch sagte: „I have for you fresh eggs, give me please coffee?!“ Ein Colonel verschwand mit meinen Eggs und kam nach längerer Zeit wieder. Oh, thank you! – Mit höchster Spannung betrachteten wir später den Inhalt des Beutels: Marmelade, Zigaretten, Kaugummi. Statt Kaffee eine Konservendose Schmelzkäse. Auch gut.

Dann waren auch die Tommys weg, die Russen kamen mit Pferden und Panje-Wagen, manche wollten Wodka, Fahrräder und Uhren. Meine Mutter nähte ein weißes Herrenoberhemd und erhielt dafür von einem dankbaren Soldaten einen Topf voll Speiseöl. Und ich fuhr über die Dörfer, um für meinen Schwager in Berlin Feuersteine für Feuerzeuge gegen Wurst und Speck einzutauschen. Neues Handelsleben blühte aus den Ruinen. Wahrsager hatten Hochkonjunktur; Wann kommt endlich der Vater? Der Mann hat sich um drei Wochen verschätzt. Aber dann war er da. Ein großes Glück im Haus: Hurra, wir leben noch!

© Beyer/privat

Neuer Staat und alte Dummheit

Ich möchte mich nicht so lange in dieser kargen Zeit aufhalten. Aber sie war, wie jeder weiß, der erste totale Umbruch. Neues Schulsystem, neue Verwaltung, neues Geld, neuer Staat. Neue hohe Herren zwischen neuen Fahnen auf den Tribünen, die einander belobhudeln, keinen Spaß verstehen und immerzu behaupten, ihre Lehre sei allmächtig, weil sie wahr ist. Es schien, als sei die neue Staatsdoktrin von den Nazis übrig geblieben: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.

Viele Menschen wollten unter so einer Knute nicht leben und verließen das Land. Freunde, Kollegen waren plötzlich nicht mehr da oder veranstalteten Abschiedsfeten, auf denen reichlich Tränen und Rosenthaler Kadarka, ein bulgarischer Rotwein, flossen. Der Aderlass war groß. Wer blieb, arrangierte sich irgendwie. Man lebte in den Tag mit Freud und Leid, aber war genervt von den vielen kleinen Kriegen, die die rechtschaffenen Leute mit den Bevormundern auszufechten hatten.

Die Partei hat immer recht, basta

Der Schriftsteller Erwin Strittmatter aus der Lausitz sagt das in seinen Nach-Wende-Aufzeichnungen „Vor der Verwandlung“: „Viele Jahre meines Lebens gingen dahin, bis ich Mut genug beisammen hatte, das Hohngelächter der Dummköpfe und den Spott der Besserwisser für nichts zu achten, bis ich zu sagen und zu schreiben wagte, was ich sah, was ich fühlte, was ich dachte, und nicht, was ich hätte sehen, fühlen und denken sollen.“ Hier spricht mir der Dichter aus dem Herzen, besser konnte man nicht sagen, woran die DDR zugrunde ging.

„Unsere Menschen“ zwischen Ostsee und Fichtelberg haben bis heute nicht vergessen, mit welchen Phrasen sie abgespeist wurden. Sind sie deshalb so kritisch gegen Geschwätz ohne Inhalt? Der DDR-Mensch war ja im Prinzip nicht doof, er war pfiffig, aufgeschlossen, interessiert, fleißig, hilfsbereit und schlagfertig. Manchmal aber auch naiv und gläubig: Für diese Menschen hatte die Partei immer Recht, basta.

© Gisela Funke/privat

Das erfuhr ich in jungen Jahren auf der Winckelmann-Oberschule in Seehausen. Es tobte gerade ein Kirchenkampf. Die FDJ sang „Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein“, und während wir von der Jungen Gemeinde im Pfarrhaus vom lieben Gott hörten und fromme Lieder sangen, spielte draußen, vor den Fenstern, der Fanfarenzug der FDJ seine Kampf- und Aufbaulieder. Klassenkampf und Kindergarten.

Ich, der Berliner, war inzwischen so eine Art Chefredakteur der Schul-Wandzeitung, an der am Montag früh nicht nur über Lokomotive Stendal und meinen Lieblingsclub Union Oberschöneweide berichtet wurde. Wir waren auch politisch aktuell und verwahrten uns gegen Vorwürfe der FDJ-Gruppe, durch christliche Symbole am Revers – das sichtbare Zeichen der Jungen Gemeinde: ein kleines Kreuz auf der Weltkugel – den „imperialistischen Klassenfeind“ zu unterstützen.

Die Mikrobe der menschlichen Dummheit begann zu arbeiten

Die Mikrobe der menschlichen Dummheit begann zu arbeiten. Schulräte und Parteifunktionäre erschienen zu hochnotpeinlichen Verhören („Was halten Sie von der Freundschaft zur Sowjetunion? Wie stehen Sie zu unserem Arbeiter- und Bauern-Staat?“ und solche Sachen). Mitschüler wurden relegiert, andere, auch ich, auf Heimoberschulen in andere Städte abgeschoben, „da die elterliche Erziehung nicht ausreicht, aus dem Heinke einen sozialistischen Menschen zu machen“.

Nach dem Volksaufstand sind Stellen frei

Mein Vater war empört: Was bilden die sich ein? Zu Hause haben noch immer die Eltern das Sagen. Junge, geh. Wenn du unbedingt mal zur Zeitung willst, dann fang ganz unten an. Siehe da: Eine kleine Druckerei suchte gerade einen Schriftsetzerlehrling. 1951 bis 1953 verbrachte ich, der Stift, ein junges Arbeitsleben zwischen Setzkästen und Druckmaschinen. Ich glaube, das hat mir im Leben mehr geholfen als Bandwürmer von chemischen und mathematischen Formeln, die ich nie im Leben gebraucht hätte.

© Gisela Funke/privat

Mein Vater war, vielleicht aus einer Mischung von Opposition und Wiedergutmachung, in die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands eingetreten. Er wollte „ein besseres Deutschland“. Da er ein rühriger Mensch war, übernahm er den Vertrieb der Altmark-Ausgabe der „Liberal-Demokratischen Zeitung“ in Seehausen. Das Blatt erschien dreimal in der Woche, ich durfte es an die Leser bringen, mein Fahrrad glühte, doch der Zeitungszusteller musste einen stetigen Abonnements-Abwärtstrend registrieren, weil, sprach ein Leser, „von Seehausen zu wenig drin steht“.

Wenn das einer ändert, dann bitte du! sprach mein Vater, und verfolgte fortan die journalistische Produktion des Sohnes. Die begann mit einer Sensation: „Ein Schwein sprang in der Beusterstraße in das Schlafzimmer einer im Parterre liegenden Wohnung, rannte durch dieselbe und kam aus der Küche wieder heraus. Verletzt wurde niemand, auch das Schwein hatte Schwein.“

Ich schrieb wie verrückt

Die Hauptredaktion in Halle druckte das sofort, unverzüglich, ich schrieb wie verrückt über alles Mögliche, kaufte mir fürs Zeilengeld eine kleine Schreibmaschine – und erhielt eines Tages einen Brief, in dem mir ein Volontariat bei der „LDZ“ in Halle angeboten wurde. Nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 waren in der Redaktion Stellen frei geworden.

© Iris Hesse/privat

So fing das alles an. Wes’ Brot ich ess, des’ Lied ich sing: Nach ein paar Tagen lag ein Aufnahmeantrag in die LDPD auf meinem Tisch. Ein Wink mit dem Zaunpfahl: Komm zu uns Liberaldemokraten! Die nach 1945 gegründete Partei, der Intellektuelle, Lehrer, Handwerker und Gewerbetreibende angehörten, hatte sich ihren Kopf zum eigenen Denken bewahrt. Hier wurde freimütig diskutiert, ihre Mitglieder waren für die SED-Genossen „bürgerliche Elemente“ und „Blockflöten“, auf Pressekonferenzen sollte zuerst der Genosse vom „Neuen Deutschland“ oder, in Halle, vom regionalen SED-Organ „Freiheit“ seine – manchmal vorab ausgegebenen – Fragen stellen, danach waren die Bürgerlichen an der Reihe.

Sommer 1954 - sie kauften den Kiosk leer

Ich erinnere mich noch an den Sommer 1954. Ein heißer Sonntag, aus allen Lautsprechern tönte die Übertragung des Fußball-WM-Endspiels Deutschland gegen Ungarn in Bern. Am nächsten Morgen war unsere Zeitung früher als sonst ausverkauft. Mein Lokalchef hatte in seinem mit stolzer Brust geschriebenen Artikel den Radio-DDR-Reporter Wolfgang Hempel kritisiert, weil der sich nicht so richtig über den deutschen Sieg gefreut, sondern immerzu nur von Westdeutschland geredet hatte. Der Mann war hörbar sauer, dass nicht „unsere ungarischen Freunde“ gewonnen hatten. Und der Leser las mit Freude und Vergnügen von „verständlicher nationaler Aufwallung“ beim deutschen Sieg – und kaufte den Kiosk leer.

© privat

Metteur Otto John sagte dem erstaunten Neuling: „Siehste, das wollen die Leute lesen. Und das ist die Macht der Presse!“ Aber er fügte hinzu: „Junge, vergiss nie: Morgen früh werden in deinen Artikel auf dem Markt die Heringe eingewickelt!“ Manches, was man in diesem Beruf erlebt hat, klingt 60 Jahre danach wie ein Stück aus dem Märchenbuch. Da lagen Himmel und Hölle ganz dicht beieinander.

Es war die Zeit, als man noch eine Telefonzelle suchte, um seinen Text an einer der Stenografie mächtigen Kollegin ins Ohr zu brüllen. „Eigener Drahtbericht unseres auf den Brocken entsandten Sonderkorrespondenten“ stand 1955 über einem Artikel von der Weihnachtsfeier einer Wernigeröder Skisportgemeinschaft, die in ihrer Baude einen Aufruf ans deutsche Volk beschloss: Vom Brocken aus geht der Ruf zum Fest in alle deutschen Lande – für Einheit und gerechten Frieden!

Humor ist Konterrevolution

Ein paar Weihnachten später galt dies längst nicht mehr. Ab Anfang der Siebziger war das Singen der Nationalhymne mit Johannes R. Bechers Text nicht mehr genehm, es gab jedoch nie ein offizielles Verbot. „Deutschland, einig Vaterland“ war tabu. Es durfte nur mehr gesummt werden. Am besten gar nicht. Stumm hörten die Medaillengewinner der DDR ihre Hymne auf dem Siegerpodest.

Wo Spießer am Ruder sind, sitzt die Humorlosigkeit mit im Boot. Theater- und Kabarettleute, Karikaturisten und Glossenschreiber könnten Bücher über die Wirkung der Schere im Kopf vollschreiben, Journalisten allemal. Nur weil ein Setzer einer Zeitung in Norddeutschland einmal einen Buchstabendreher fabriziert und statt „ZK der SED“ „KZ der SED“ aus der Linotype getippt hatte, musste fortan das ZK grundsätzlich ausgeschrieben werden: Zentralkomitee.

Die Order galt immer und ewig, und wenn die DDR nicht gestorben wäre, lebte sie noch heute. Mir hat meine Partei mal einen Verweis erteilt, weil ich zum Rosenmontag 1957 zwei Lokalseiten der „LDZ“ in Naumburg mit lauter Glossen harmloser Art über lokale Widrigkeiten produziert hatte: „Durch die Veröffentlichungen haben Sie das Befremden großer Teile der demokratischen Öffentlichkeit hervorgerufen.“ Bis ins Kino sind mir dann die Herren mit den schwarzen Henkeltäschchen nachgeschlichen, und vor dem Kreistag sollte ich mich „verantworten“. Ist doch nur ein Spaß, hab ich wohl gesagt. „Nein, dies ist die Sprache der ungarischen Konterrevolution“, schrie der 1. Sekretär der Kreisleitung der SED in den Saal.

© privat

Ich blieb - einer Mischung aus Trotz und Stolz

Dies war so ein Moment, wo einem gutgläubigen DDR-Menschen die Idee kam abzuhauen. Mit denen nicht! Aber dann denkst du an die Familie, an Freundinnen, Freunde und Kollegen. An die schönen Seiten des Berufs. Und die Ungewissheit des Neuen da drüben. Aus einer Mischung aus Trotz und Stolz blieb ich in dem Land, dessen Bürger die drei Anfangsbuchstaben DDR mit „Der Dämliche Rest“ bezeichneten. „Der Letzte macht das Licht aus“ war ein geflügeltes Wort.

Erst nach der Wende wurde – nicht nur beim Blick in ein Reisebüro – jedem klar, dass ihm die Politik der ewig rechthaberischen Partei im abgeschotteten Terrarium DDR Weitsicht, wahre Weltanschauung, Erlebnisse, Abenteuer und die Erfahrungen der Schönheit des Fremden und Fernen vorenthalten hatte. Die DDR war unser Kiez. Oder ein halbwegs gemütlicher Kleingarten mit einem hohen Zaun drumrum.

© Iris Hesse/privat

Selbst Michail Gorbatschow machte sich über dieses kleine Land mit der großen Klappe lustig. Bei einem Staatsbesuch Ende der achtziger Jahre bin ich zufällig dabei, als er über den Gendarmenmarkt geht, um das Schauspielhaus zu besichtigen. Die Leute ringsum erkennen ihn schnell, es entwickelt sich eine Plauderei, und dann fragt der Gast: „Wissen Sie übrigens, wie man bei uns DDR übersetzt?“ „Dawai, Dawai, Raboti!“. Los, los, Arbeiten. Alle lachen. Gorbatschow nimmt lässig die Stufen der Freitreppe zum großen Saal und hört die Orgel mit Bachs Toccata. Still. Beeindruckt von Saal und Musik. „Ja, ich komme wieder. Dann haben wir mehr Zeit“, sagt er zum Abschied.

Die Schere im Kopf spielt verrückt

Hatte ich bei all dem eigentlich erzählt, dass ich inzwischen beim „Morgen“ angekommen war, im geliebten Berlin? Das „Zentralorgan der LDPD“ war eine Zeitung für den Mittelstand und bemühte sich nicht, die SED links zu überholen. Wir waren eine brave, liberale Familie, ohne Argwohn dem anderen gegenüber. Wie vielen redlichen, klugen, bodenständigen, humorvollen und freundlichen Menschen bin ich durch meinen Beruf in der DDR begegnet.

Offenheit und Ehrlichkeit gehörten zur Grundausstattung, Heimatliebe, und oft auch das Streben nach Erfüllung der christlichen Gebote. Und die Liebe zum Produkt, das man mit seiner Hände Arbeit – und manchmal unter seltsamen Umständen improvisiert – geschaffen hatte. Ob das nun ein Maler war, ein Bäckermeister oder die Architekten und Baumeister vom Schauspielhaus, vom Fernsehturm und vom Viertel um St. Nikolai.

© privat

Am Anfang, vor 1961, haben wir in der Taubenstraße die Manuskripte fertiggestellt, ein Bote brachte sie mit seinem Motorroller zur Druckerei „Tägliche Rundschau“ in der Mauerstraße, und wenn die Metteure dort ihre Arbeit beendet hatten, ging der Redakteur in die Druckerei, um die fertigen Seiten zu lesen. Er war in der Zwischenzeit im Grenzkino an der Kochstraße – oder in der Stammkneipe beim „Macke“-Spiel. Natürlich wurde da meistens über die Arbeit geredet. Und über das, was man nicht schreiben durfte. Die Tabuthemen wurden zahlreicher, die Schere im Kopf war nicht mehr zu bändigen. Sie spielte umso verrückter, je näher das Ende des Staates der Arbeiter und Mauern kam.

Ananas für Erich

Da fällt mir eine schöne Geschichte ein. Am 9. Februar 1984 liefen wir, der Fotograf und ich, erwartungsvoll zum Arkonaplatz, wo die zweimillionste Wohnung, die seit 1971 gebaut oder saniert worden war, übergeben werden sollte. Erich Honecker war angekündigt, der Staatsratsvorsitzende wollte es sich nicht nehmen lassen, die Früchte seines sozialen und unstrittig wirksamen Wohnungsbauprogramms zu betrachten. Er ging in ein renoviertes Haus. Das bei den Berliner Verkehrsbetrieben arbeitende Ehepaar Fichtner begrüßte den Herrn Generalsekretär zum Kaffee in den neuen vier Wänden im 3. Stock.

Und was sehen unsere entzündeten Augen beim Rundgang über den Arkonaplatz? Ein Obst- und Gemüsegeschäft hatte paradiesische Früchte ins Schaufenster gepackt. Echte Ananas, Bananen, Orangen. Wir Journalisten haben die wirklich echten Früchte gekauft, aber keine Zeile über das plötzlich auftauchende Phänomen real existierender potemkinscher Südfrüchte in Mitte geschrieben.

© Ralf Pätzold/privat

Und abends kommt der Klassenfeind

Die DDR war ein irgendwie komisches Land, voller Widersprüche. Die Ideologen und Bürokraten beherrschten das Leben zwischen Anpassung und Gefahr. Und da war diese Minderheit der Stasi, die glaubte, die Mehrheit von fast 18 Millionen Landsleuten fest im Griff zu haben. Was hat deutsche Volks-Genossen in zwei Systemen eigentlich dazu bewogen, Mitmenschen anzuschwärzen („zu melden“), weil sie politisch anderer Meinung waren?

Ein seltsamer Hitler-Stalin-Pakt gebar auch die Macht-Methoden der Nachkriegszeit. Otto Normalverbraucher war dazu verdammt, brav mit den anderen zu gehen, im gleichen Schritt und Trott: Arbeit, Kleingarten, Auto, Sex, Hobby, billiges Wohnen, regulierter Urlaub, Kneipe, Kino, Fußball – genug zum kleinen Glück im Hinterhaus.

Und abends kam der Klassenfeind: Tages- und Abendschau in der Glotze. Wir lebten in einer allseits gebildeten Stadt. Politik und kalter Krieg stahlen uns ein halbes Leben. Wir durften die Welt auf Urlaubs-Postkarten unserer Freunde anschauen, die einzige West-Zeitung in der Redaktion lag in einer schwarzen Mappe unter Verschluss beim Chef. Wer Sonntags-Sportdienst hatte, durfte die „Frankfurter Rundschau“ zur Auswertung des Bundesliga-Spieltags benutzen (und nebenbei auch das Fernsehprogramm für die kommende Woche kopieren). Die Setzer und Metteure in der Druckerei des „Neuen Deutschland“ hatten sogar eine Tip-Gemeinschaft für die Resultate der Bundesliga.

© privat

Ministerium für Stadionsicherheit

Meine Liebe gehörte schon als Kind dem Verein Union Oberschöneweide. Weil ein cleverer Verteidiger Atze Gaulke hieß, hatte ich ganz schnell meinen Spitznamen weg: Atze. In der Alten Försterei gehöre ich heute zu jenen, die im gesetzten Alter mit ihren Enkelkindern im Stadion sitzen und denen der Staatssicherheitsdienst in seinen Akten ein Denkmal setzte, indem er sie einst als „feindlich-negativen und rowdyhaften Fußballanhang“ bezeichnete.

Das Feindbild ist ebenso verschwunden wie das Stadion der Weltjugend, und als dort einst Union eine Klatsche von 8:1 vom Hassgegner BFC bekam, zogen die Fans in einem Triumphmarsch durch die Chausseestraße und feierten das eine Tor wie einen Sieg. Lange her.

Heute ist die Alte Försterei eine Festung, die Atmosphäre kann familiärer nicht sein. Zwischen Bierausschank, Steakbude und kleinen Pfannekuchen – „Purzelchen“ – haut einem schon mal einer kräftig auf die Schulter: „Na, Kumpel, auch mal wieder hier?“ Ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!

© privat

Wieder einmal entscheidet sich in diesen Tagen eure Liga- und unsere Fan-Zukunft: Daumen rauf oder runter? Schalke und die Bayern an der Alten Försterei, oder wieder Heidenheim und Darmstadt? Uralt-Unioner kennen dieses Nervenflattern und die Angst vor der eigenen Courage, sie wissen aber auch, dass die Köpenicker Vorstadt-Diva solch nervliche Zerreißproben braucht, für sich und für die Fans. Die einen fiebern einem Aufstieg entgegen, die anderen sagen: Viel zu früh, det Janze – und spannen auf der Waldseite zwischen den Hardcore-Fans ein Transparent auf: „Scheiße – wir steigen auf!!!“

Dynamo gegen Union - auch auf den Straßen

Mein Sohn Matthias hat wohl meine Liebe zum 1. FC Union geerbt, jedenfalls wurde er als Jugendlicher am helllichten Tag von einem Fan des BFC Dynamo attackiert, nachdem dieser das Union-Signet an der Jacke erkannt hatte. Er verdrosch den Unioner, der sich wohl wehrte, das Ganze aber ziemlich bescheuert fand.

Sein Vater, also ich, hatte gerade Sportdienst und verfasste eine Glosse über Fußball-Rowdys im Allgemeinen und beim BFC im Besonderen. Kaum war sie erschienen, kamen zwei smarte Herren vom Ministerium für Staatssicherheit in die Redaktion, um zu fragen, ob sich hier feindliche Elemente eingeschlichen hätten, die mit solchem Machwerk den Dynamo-Chef Erich Mielke in seiner ministeriellen Autorität herabsetzen wollten.

© privat

Davon steht nichts in meiner Stasi-Akte, wohl aber, „der H. ist Anhänger des zweitklassigen (sic!) Fußballclubs ,Union’, er versäumt nur wenige Spiele als Zuschauer und leidenschaftlicher Enthusiast“. Das stimmt. Vielleicht auch, was mein IM am 20.4.1983 in die Maschine tippte. „Charakterlich gelegentlich Neigung zur Oberflächlichkeit, es wird nicht alles ernst genommen, ein gehöriger Schuß Bohemenatur, halb genial, halb verbummelt und nicht immer ernsthaft, möchte möglichst ungebunden sein, kann auch leichtsinnig werden, aber das hat sich mit zunehmenden Alter abgeschliffen“.

Na, bitte. Trotzdem: „Flattert über den Dingen und verfügt über ungenügendes Beharrungsvermögen, hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg (auch wenn er schief liegt, was gelegentlich vorkommt)“.

© privat

Der IM hatte Humor. Natürlich möchte man wissen: Wer steckt dahinter? Bei der Gauck-Behörde konnte man die Antwort erfahren. Oder auch nicht. In meinem Falle war die „Kerbloch-Kartei“ mit den Klarnamen verschwunden. Dafür schickte mir einer von der Firma Horch & Guck eine Postkarte, „Ihre Kontakte mit dem ZDF-Redakteur Dirk Sager sind uns bekannt. Machen Sie die Fliege, ehe es zu spät ist“. Letzte patriotische Pflicht eines Mannes mit Schild und Schwert der Partei – seine Zeit war abgelaufen.

Im November 1986 wurde eine „konspirative Kontrolle“ meines Schreibtischs vorgenommen, ohne „operativ bedeutsame Hinweise“. Am 7. Dezember ’ 89 wurde die Akte geschlossen, „Aufbewahrungszeit: 10 Jahre“.

Der Wendehammer

Im Dezember ’89 habe ich schon mit Friedrich Schorlemmer, dem mutigen Pfarrer aus Wittenberg, über die Zukunft gesprochen. In einem Interview sagte er später über den Niedergang der DDR: Aus Depression wurde Wut und aus gebändigter Wut wurde Mut. Wandelmut. Mit dem Ende dieses insgesamt untauglichen Sozialismusversuchs triumphierte nunmehr ein entfesselter Kapitalismus“. Da fällt mir ein, was unser „Morgen“-Kulturredakteur immer gesagt hat, wenn er von den Filmfestspielen in Venedig zurückkam. „Na, wie geht’s dem Kapitalismus?“ – „Ach, der stirbt ja. Aber seeehr langsam. Und in Schönheit“.

© Riki Kalbe/privat

Und jetzt haben wir die Schönheit seit 30 Jahren in unserem einigen, großen und schönen deutschen Land: hundert Sorten Käse und tausend leckere Sachen im neuen Schlaraffenland, Meinungs- und Reisefreiheit. Man darf ungestört „Die Gedanken sind frei!“ singen und, meinetwegen, „Auferstanden aus Ruinen“, man könnte vorschlagen, Herrn Schabowskis letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof Dahlem zum Ehrengrab zu machen und den 9. November zum Gedenktag. Man könnte so viel! Bill Clinton in seiner Rede am Brandenburger Tor: „Alles ist möglich!“

Journalistische Entwicklungshilfe

Auch in unserem Beruf. Man konnte plötzlich schreiben, was wichtig war oder was man für notwendig hielt. Der real existierende Gehorsam war wie weggeblasen, die Selbstzensur der Inhalte verschwunden. Es herrschte Aufbruch im Land. Und das fröhliche Chaos der Anarchie. Auch bei den Zeitungen. „Der Tag fängt mit dem Morgen an“ war ein schöner Slogan, aber was nutzte der, welche Chance hatte ein liberales, unbekanntes Blatt im gesamtdeutschen Blätterwald? Das zarte Pflänzchen tat, was es konnte.

Zwei Chefredakteure aus dem Westen wollten uns zeigen, wie man Zeitung macht – wir waren erst skeptisch über die Entwicklungshilfe, dann dem Neuen zugewandt und voller Enthusiasmus. Mich haben sie zum Lokalchef gemacht, täglich sechs Seiten Berlin, Stoff gab es genug. Und neue Mitarbeiter, zumeist Studierende der Freien Universität. Da lernte einer vom anderen. Einmal schob der Chefredakteur einen großen jungen Mann durch die Tür und sagte, der möchte hier mitarbeiten. Ich bot ihm einen Tisch an, auf dem eine Schreibmaschine stand: „Bitte!“ Er setzte sich hin und schrieb gleich eine Glosse, so eine Art Checkpointchen. „Wie war noch ihr Name?“ Maroldt, Lorenz Maroldt. „Alles Gute und viel Spaß bei uns!“

© Kai-Uwe Heinrich

Ich habe dann meinen heutigen Chefredakteur und meine Redaktion verlassen, weil es Anzeichen gab, dass „Der Morgen“ eingestellt werden würde. Und so kam es: Kurz, nachdem ich beim „Tagesspiegel“ – der sachverständige Journalisten aus dem Osten suchte – gelandet war, musste ich den Nachruf auf jene Zeitung schreiben, die mehr als 30 Jahre lang Teil meines Lebens gewesen war. Jetzt liegen die Artikel gebündelt im Keller und verstauben. Vieles vergeht. Nicht alles. Die Erinnerung bleibt. Und neue Freunde kommen ins Leben.

Im Westen nur Neues

Beim ersten Flug der Lufthansa mit DDR-Bürgern nach Mallorca stand ich am Verkaufsstand im Museum de George Sand in einer Schlange und wollte das Heft über den Aufenthalt Frederic Chopins dort in Valldemossa. Als die Verkäuferin den Preis nannte – ich glaube, zehn DM – musste ich passen. Der Reiseredakteur der „Berliner Morgenpost“ stand hinter mir und sagte, „ich übernehme das“. Wir sind heute noch befreundet.

Der Ossi erlebt manche Häme, alles, was jenseits des Alex liegt, ist quasi schon Sibirien. Das macht Spaß, aber nervt irgendwann. Jahrelang fühlt man sich wie ein Auskunftsbüro, das war gut so. Denn der Leser sollte wissen, dass der gemeine Ossi auch mit Messer und Gabel essen kann – wiewohl er nun die unglaublichsten Dinge begreifen musste, vom Finanzgebaren bis zum Schwindel einer Verkaufsreise.

Der Westen kannte das, der Osten mit seinen Alu-Chips lernte von Früh bis Spät. Ich schrieb über den 1. FC Union in Köpenick-Oberschweineöde, damit die West-Leser wissen, dass es außer Hertha und TeBe noch andere Traditionsvereine gibt. Und mein Lokalredakteur bat mich, eine Lokalspitze zum geplanten Abriss vom Palast der Republik zu schreiben. Ich: „Welche Meinung hat denn nun die Redaktion dazu?“ Der Lokalchef: „Das spielt keine Rolle. Schreiben Sie bitte, was Sie dazu denken.“

© Matthias Koch

Das war neu. Die Presse als „kollektiver Agitator, Propagandist und Organisator“ hatte sich erledigt. Nun lern das bitte mal alles im Schnellverfahren und beschreibe dann das Zusammenwachsen und Zusammenwuchern der Stadt! Wie die Baracke am Checkpoint Charlie davonschwebte, Berlin richtig frei war und der Regierende Bürgermeister nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit bei den Alliierten antanzen musste.

Shopping mit Maos Urenkeln

Oder, 30 Jahre später, das heutige Leben rund um die Wilhelmstraße in Mitte, wo ich wohne. Reisegruppen aus aller Welt gehören hier zum Bild von früh bis spät. Bismarck war vorher da, Konrad Adenauer auch, und der Hitler residierte genau über der heutigen „Peking-Ente“, die sich in einem Plattenbau niedergelassen hat und wo dem Gast des schönen Speiselokals Mao Tse tung in die Sauer-Scharf-Suppe guckt.

Maos Ur-Enkel strömen, bunt gewandet, in die Einkaufspassage der „Mall of Berlin“, die in der Voßstraße genau dort ihren Luxus feil bietet, wo eigentlich ein riesiger Ernst Thälmann stehen und auf sozialismusgläubige Berliner herabblicken sollte. In den fünfziger Jahren war hier ein Denkmal geplant, recht eigentlich sollte die alte Regierungsmeile Wilhelmstraße als neue sozialistische Ministerialmagistrale wiederbelebt werden. Die Nähe zum Westteil der zerrissenen Stadt, der Aufstand am 17. Juni 1953 und schließlich die Mauer verhinderten das Projekt.

© Thilo Rückeis

Dafür hieß die U-Bahn-Station bis 1986 Thälmannplatz, danach dann kurz Otto-Grotewohl-Straße, und in Deutschlands ehemaliger Downing Street entstand in den achtziger Jahren ein Wohnensemble, das das Grenzgebiet – an der Ebertstraße stand die Mauer – abriegelte. Bei dieser Gelegenheit wurde der einstige Führerbunker gesprengt. Mit einem großen Knall flog der Keller, in dem sich Adolf Hitler die Kugel gegeben hatte, in die Luft. Manch einer hätte es gern gesehen, den Tiefbunker mit den meterdicken Wänden – wie die in Polen liegende Wolfsschanze – als Attraktion und Mahnmal für eine zahlende Kundschaft zu erhalten.

Was ich bereue

Nein, die Zeit war noch nicht reif für solch ein Zugeständnis an den Sensationshunger der Touristen, die jetzt, 74 Jahre danach, jeden Tag den Hitler-Geschichten auf einem profanen Parkplatz lauschen. Vorher waren sie im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals, um nach Hitlers weggesprengter Endstation zum nahegelegenen Denkmal für den Hitler-Attentäter Georg Elser zu gehen. So viel Geschichte an dieser einen Straße der Stadt mit ihren frechen Sommersprossen!

Jetzt fehlt nur noch so eine Art Schlusswort zu meiner Lebensbeichte. In seinem neuen Buch „Spätdienst“ schreibt Martin Walser unter der Überschrift „Was ich bereue“:

dass ich den Opportunisten die Hand gab, dass ich meine Verachtung verschwieg, dass ich freundlich war, wo ich hätte schreien müssen, dass ich mich nicht traute, böse zu sein.

Glossar

Die Napolas waren Internatsoberschulen, auf denen ab 1933 Führungsnachwuchs für die NSDAP, SS und Wehrmacht herangezogen wurde. Eines der wichtigsten Aufnahmekriterien für diese Schulen war die „rassische Eignung“. Pimpf genannt wurden die jüngsten Mitglieder der Hitlerjugend für Jungen von 10 bis 14 Jahren.Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands war eine der so genannten Blockparteien in der DDR. Sie akzeptierte genauso wie die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU), die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) und die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) die Vorherrschaft der SED. Eine eigenständige Politik betrieben diese Parteien deshalb nicht, sondern vollzogen die der Einheitspartei. Ihre Mitglieder jedoch stammten aus anderen Milieus. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Mitgliedschaft in einer der Blockparteien bestand darin, fortan nicht mehr den Werbungs- und Nötigungsversuchen der SED ausgesetzt zu sein. Das „Zentralorgan“ der LDPD war die in Berlin produzierte, DDR-weit erscheinende Tageszeitung „Der Morgen“. Mitte der 80er Jahre hatte sie eine Auflage von knapp 60 000 Exemplaren, 1990 wurde „Der Morgen“ vom Axel-Springer- Verlag übernommen. Daneben erschienen vier Regionalzeitungen der Partei, das Verbreitungsgebiet der „Liberal-Demokratischen Zeitung“ waren die Bezirke Halle und Magdeburg, das heutige Sachsen-Anhalt. Die SED unterhielt neben dem überregionalen „Neuen Deutschland“ 15 Regionalzeitungen. Ein OV – ein Operativer Vorgang – war die Bezeichnung für die „Ermittlungsarbeit“ des Ministeriums für Staatssicherheit. Laut der im Januar 1976 erlassenen Stasi-„Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge“ sollten OVs dazu dienen, „vorbeugend ein Wirksamwerden feindlich-negativer Kräfte zu unterbinden, das Eintreten möglicher Schäden, Gefahren oder anderer schwerwiegender Folgen feindlich-negativer Handlungen zu verhindern“. NSA war die gängige Abkürzung eines Begriffs aus dem offiziellen Sprachgebrauch der DDR: das Nichtsozialistische Ausland oder auch das Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet. Die Nationale Front, kurz NF, war eine Sammlungsbewegung aller Parteien und Massenorganisationen in der DDR.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false