© privat

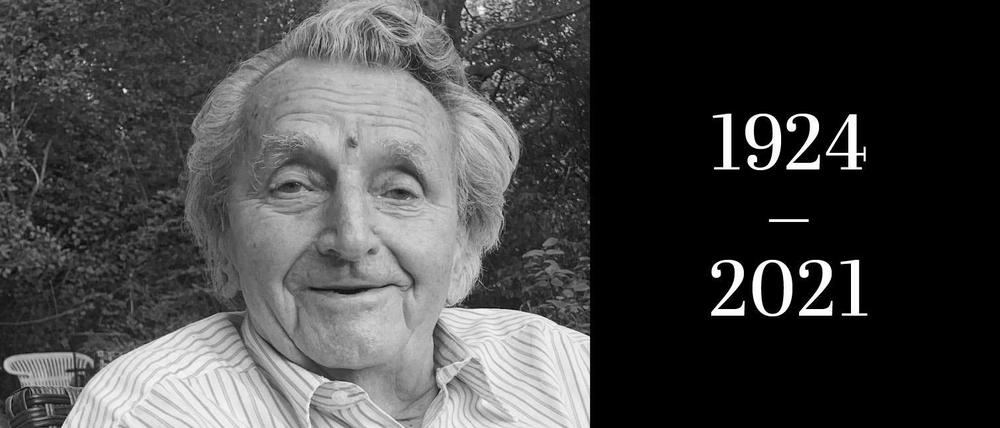

Nachruf auf Rudi Gildner: Der „Kraut“, der Sauerkraut kochte

Er schüttelte John F. Kennedy die Hand, hielt Richard von Weizsäcker den Schirm. Die Amerikaner waren begeistert von ihm.

Rudi wollte weg. Endlich verschwinden aus dem Gefangenenlager in Budapest, kein Grauen mehr, kein Schrecken in den Gesichtern. Er hatte es bis hierher geschafft, war als Funker lebend durch diesen Krieg gekommen, gegnerische Soldaten hatten seine Einheit beschossen, er hatte sich umgedreht und war gerannt, eine Kugel, die ihm galt, war in seinem Funkgerät stecken geblieben. Im Lager waren die Gefangenen in zwei Gruppen unterteilt, die Versehrten und die Unversehrten. Erstere sollten nach Hause geschickt werden, die anderen nach Sibirien. Rudi, am Arm verletzt, hatte eine Zeit lang einen Verband getragen. Der Arm war gut geheilt, was nun bedeutete, dass er in den Sibirientrupp sollte. Also wickelte er den Verband erneut um den Arm und robbte in der Dunkelheit unterm Zaun durch, von der Seite der Nichtverwundeten auf die der Verwundeten.

Kurz darauf bestieg er einen Zug, der zufällig nach Berlin fuhr, nach Buch. Nahm die erste S-Bahn, die kam, und die am Bahnhof Lichterfelde West hielt. Lichterfelde kannte er. Hatte dort nach seiner Ausbildung zum Rundfunkmechaniker eine Fortbildung bei Siemens gemacht und im Gartenhaus hinter einer Bäckerei gewohnt.

Streifzüge durchs Eulengebirge

Eigentlich war ihm Berlin fremd. Er kannte einige Straßen im Südwesten der Stadt, mehr nicht. In- und auswendig hingegen kannte er Langenbielau in Niederschlesien. Zwei Brüder, eine Schwester, der Kolonialwarenladen der Eltern, ein mehrstöckiges Haus, in dem jedes der Kinder ein eigenes Zimmer bewohnte. Er streifte durchs Eulengebirge, um Kreuzottern zu fangen. Kochte schlesische Gerichte mit seiner Großmutter. Fuhr auf einem Frachtkahn die Oder hinab. Durfte allein mit dem Pferdefuhrwerk im Nachbarort Milchkannen und Weinfässer für den Laden abholen, die Räder des Wagens, mit Eisen beschlagen, ratterten über das Kopfsteinpflaster, die Leute hoben die Köpfe und sahen einen Jungen, der sich, hoch über allen Köpfen, wie ein König fühlte. Aber vor allen Dingen bastelte Rudi mit Kabeln und Widerständen und Verstärkern. Lernte Morsen. Baute Radios. Verlegte eine Telefonleitung von seinem Haus zu dem eines Freundes. Setzte die Türklinke seines Zimmers unter Strom, um zu verhindern, dass jeder unangekündigt hereinspaziert. Nach dem Krieg musste seine Familie Langenbielau verlassen, eine halbe Stunde blieb ihnen, nur ein paar Fotos steckte Rudis Mutter in aller Eile ein.

Zurück nach Berlin. Die Bäckerei existierte nicht mehr, aber die Leute aus dem Haus waren noch dieselben und nahmen ihn auf.

Ganz in der Nähe gab es eine Soldatenküche. Dort aß er manchmal und half bei Reparaturen. Eines Tages stand er auf einer Leiter, um eine Lampe in Ordnung zu bringen, als zwei junge Frauen eintraten. Oh, dachte Rudi, wie hübsch die eine. Er ließ, nicht zufällig, einen Schraubenzieher fallen, die Hübsche hob das Werkzeug auf, reckte sich empor, er reckte sich zu ihr hinab, sie sahen einander in die Augen. „Meine Holde“, nannte er sie ab und an und auch, das war ausdrücklich erotisch gemeint, „mein Weib“. Er besuchte sie zu Hause und verharrte verdutzt vor einem Bild zweier Frauen. „Warum steht da ein Foto von meiner Oma?“, fragte Rudi. Edith verstand nicht, sagte irritiert: „Das da ist meine Oma.“ So entdeckten sie, dass ihre Großmütter gemeinsam zur Schule gegangen waren. Es erschien ihnen, als seien sie schon immer, sozusagen von langer Hand eingerichtet, füreinander bestimmt gewesen.

In der Kutsche durch die Bülowstraße

Für die Hochzeit mieteten sie eine Kutsche, es ging entlang der Bülowstraße, in der zeitgleich ein Radrennen stattfand, an den Rändern hatten sich Schaulustige aufgebaut, die nun auch dem Brautpaar zuwinkten, und Rudi lüpfte seinen Zylinder und winkte, hoch über allen Köpfen, zurück.

1948 wurde ihr erster Sohn geboren, starb aber nach zwei Wochen. Sie wollten keine Kinder mehr, zu mächtig die Angst, ein weiteres Unglück suche sie heim. Doch 1951 kam Brigitte zur Welt, und ein Jahr darauf Hans-Jürgen.

„Die Eltern haben für uns aus nichts alles gemacht“, sagt Brigitte. Die Kinder sehnten sich nach Currywurst, aber draußen eine zu essen, kostete zu viel. Also wurde eine Currywurstbude drinnen errichtet: Rudi klappte ein Bügelbrett auf, stellte einen Topf mit Würstchen darauf, die Kinder stellten sich an und bezahlten mit Knöpfen. Oder: Rudi verwandelte das Wohnzimmer in einen Kinosaal. Schmiss einen Projektor an, legte Filmrollen ein, Micky Maus und Goofy rannten über die Wand, und Grace Kelly rettete Gary Cooper in „Zwölf Uhr mittags“.

Woher er den Projektor hatte? Von den Amerikanern. Denn er arbeitete, insgesamt 40 Jahre, als Techniker in der Vertretung der Amerikanischen Botschaft in Dahlem. Reparierte Funkgeräte und Fernschreiber, bereitete Konferenzen vor, hatte einen Schwur auf die US-Flagge abgelegt, schüttelte John F. Kennedy die Hand, hielt Richard von Weizsäcker den Schirm. Die Amerikaner waren begeistert von ihm und seiner Arbeit. Sie schrieben: „Herr Gildner is one of the most valued and important members of the U.S. Mission team.“

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte der Autorin, Tatjana Wulfert, lesen Sie hier]

Was sie außerdem begeisterte: sein Eisbein, das er regelmäßig für alle Mitarbeiter zubereitete, mit der klassischen Beilage. Ein „Kraut“, der Sauerkraut kochte.

Als er mit 65 in Rente ging, baten ihn die Amerikaner, noch ein bisschen weiterzumachen. Er kümmerte sich um die Elektrik und die Heizungen in den Botschaftsvillen, hörte aber mit 70 endgültig auf zu arbeiten. Es gab ja auch noch das Häuschen am See, die Häuser der Kinder, die er half zu bauen, die Reisen mit Edith, die Enkeltöchter, mit denen er angelte und Schlittschuh lief und jedes Wochenende bis in den Nachmittag hinein frühstückte. Er war da, immer, für jeden.

Dann starb seine Holde. Nach 70 Jahren Zusammensein. Er fand kaum Trost. Raffte sich dennoch auf. Machte weiter. Mähte mit 96 noch den Rasen, sammelte die Äpfel vom Boden, richtete das verrostete Gartentor, erschien immer zurechtgemacht, am liebsten in seinem blauen Hochzeitsanzug, fuhr bis in sein 97. Lebensjahr hinein Auto. In dem Moment, in dem er dann doch damit aufhören musste, denn Ohren und Augen ließen auch bei ihm nach, starb sein Kater. Ihm schien, jetzt brauche ihn niemand mehr. Was ganz und gar nicht stimmte.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false