© privat

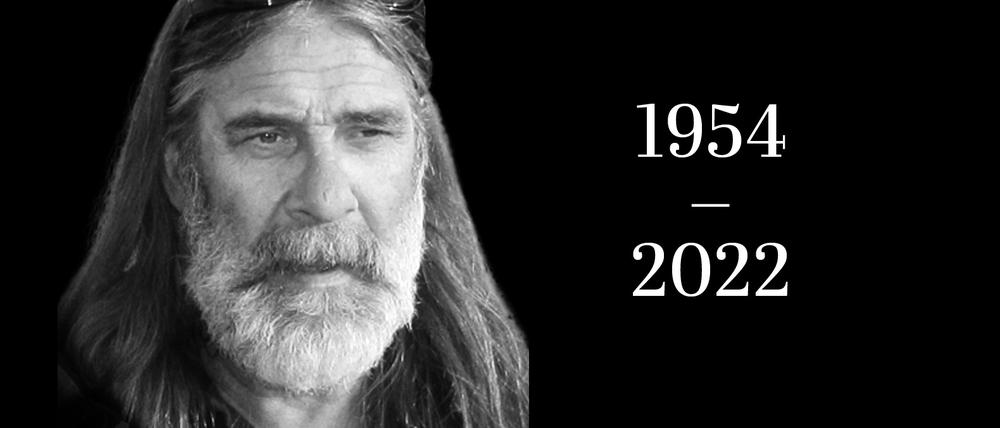

Nachruf auf Ralf „Panzer“ Thiele: „Dit woll’nwa doch mal sehen“

Klar bekam er auch mal einen Baseballschläger über den Schädel. Das gehörte dazu, wenn man nicht im Hinterzimmer saß. Und dann war er noch Vater.

Phillip, der Sohn, erhielt einen Anruf. Sein Vater liege im Krankenhaus, schwerer Verkehrsunfall. Der Schrecken war groß, die Überraschung hielt sich in Grenzen. War ja immer schon wie ein Besengter gerast. Phillip hatte längst beschlossen, nie wieder beim Vater auf dem Motorrad mitzufahren. „Du weißt doch garnicht, ob dir einer in der Kurve entgegenkommt!“ – „Klar! Dit habick im Jefühl!“

Jetzt also war es passiert, der Sohn fuhr zum Krankenhaus, irgendwo in Thüringen, eine Krankenschwester empfing ihn: „Gut, dass Sie da sind! Bitte sagen Sie Ihrem Vater, dass er wieder ins Bett muss. Er ist gerade aus dem Koma raus, die Verletzungen sind schlimm!“

Der Sohn also zum Vater ins Zimmer, der Vater, schwer lädiert, doch auf den Füßen, hatte sich schon angezogen: „Jut, dassde da bist. Wir können los.“ Keinen Gedanken verschwendete der Sohn daran, wie er den Vater wieder ins Bett bekommen würde. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hatte, war das Gesetz. War schon immer so.

Und so war es zum Unfall gekommen: Der Vater fuhr mit seiner schweren Maschine durch die Gegend, zu schnell sowieso, ohne Papiere und TÜV auch, am blödesten aber: in komplett schwarzer Montur. Die Polizei war an dem Tag mit großem Aufgebot unterwegs, weil Neonazis eine Demonstration angemeldet hatten. Der Vater war keiner von denen, aber die schwarzen Klamotten, dazu die Geschwindigkeit wirkten verdächtig genug, um die Verfolgung aufzunehmen. Phillip geht davon aus, dass sein Vater nicht ganz clean unterwegs war, hatte ja damals oft mit Koks und anderem Zeug zu tun, und dass er, als er die Polizei hinter sich sah, halt ein bisschen überreagierte. Mit Höchstgeschwindigkeit ist er davongerast, eine Straßensperre hat er durchbrochen, und die Polizei wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als ihn von der Maschine zu rammen. Dabei hätte er gut draufgehen können, hatte also eigentlich noch Glück.

© privat

Jetzt verstand Phillip, warum er es so eilig hatte, aus dem Krankenhaus zu verschwinden. Es gab einen Haftbefehl, und er wollte nicht vom Bett gleich in den Knast. Da landete er dann aber doch. Natürlich fasste ihn die Polizei irgendwann.

Phillip erzählt von seinem Vater wie von einer Urgewalt. Unberechenbar, aufbrausend, oft unerreichbar. Ein Kerl wie ein Baum, genannt „Panzer“, und die meisten dachten, dass er wegen seiner Statur so hieß, und weil er mit seinen Kopfstößen in den Gesichtern anderer üble Schäden anzurichten vermochte, dabei hatte er nur bei der NVA im Panzer gesessen. Panzer also war Phillips Vater, und Phillip weiß, dass er kein rundweg guter Mensch gewesen war, auch nicht unbedingt das, was man sich unter einem guten Vater vorstellt. Geliebt hat er ihn trotzdem, nicht zuletzt, weil sein Vater ihn, den Sohn, über alles geliebt hat. Außerdem, in Phillips Worten: „Jeder Junge findet Bud Spencer toll. Mein Papa war Bud Spencer.“

Nur halt ein Bud Spencer, der schräge Sachen drehte und immer mal einsaß. Aber er hat seinem Sohn nie was vorgemacht. Als Phillip ihm – trotz aller Bewunderung – mal gestand: „Ich hätte gern einen normalen Vater, so wie andere auch“, antwortete er: „Ick weeß doch janich’, wie dit jeht. Ick hatte ja selbst keene normale Jugend.“

Ralf war der mittlere von den drei Thiele-Brüdern. In Potsdam sind sie aufgewachsen, in der Schule waren sie bekannt, denn sie waren groß und stark. Gleich um die Ecke stand die Russenkaserne. Sie spielten mit den Kindern der Offiziere, da lernte Ralf deutlich mehr Russisch als in der Schule. Die Mutter arbeitete als Sekretärin eines NVA-Generals, der Vater war in den Westen abgehauen. Über Jahre waren die Söhne in Heimen untergebracht. Ralf war der stärkste der drei. Und der unternehmungsfreudigste. Mit ein paar Russenkindern stieg er nachts in die Schule ein und klaute Zeug. Dafür kam er in den Jugendwerkhof, so hießen in der DDR die Arbeitslager für Jugendliche, wo es heftig zuging, wo man vor allem lernte, dass der harte Schlag schneller überzeugt als das zarte Wort. Ralf beendete danach die Schule, machte ein paar Aushilfsjobs und kam dann recht bald zur Armee, zu den Panzern wie gesagt. Und auch da ist kein braver Kerl aus ihm geworden.

„Na, Kleene, langweilste dir?“

Dass er aus dem Osten wegwollte, wo das Bravsein erste Bürgerpflicht war, versteht sich eigentlich von selbst. Mit 20 ist es ihm gelungen. Durch die Havel schwamm er nach West-Berlin, gleich bei der Glienicker Brücke, wo die Agenten immer ausgetauscht wurden. Das war bestimmt keine schlecht bewachte Stelle; er hat später erklärt, dass die dämlichen Grenzer da am allerwenigsten mit einem Durchbruch rechneten. Vielleicht war das seine Kalkulation damals, vielleicht dachte er sich auch nur: „Dit woll’nwa doch mal sehen!“

So hielt er es auch bei den Frauen, mit Erfolg. Ein halbes Jahr, nachdem er rüber ist, setzte er sich im „Sound“ auf den Schoß einer 17-Jährigen, erkundigte sich höflich: „Na, Kleene, langweilste dir?“ und zeigte sich wenig beeindruckt, als sie ihn darauf hinwies, dass sie schon vergeben sei. Dann steckte er ihr bald noch einen fetten Goldring auf den Finger, und sie war hin und weg. Gut, sie entdeckte, dass da ein Frauenname eingraviert war, der gar nicht ihrer war. Sie hatte den Verdacht, dass der Ring einer anderen Freundin von ihm gehörte. Aber da konnte er sie beruhigen: „Dit Ding is irgendwo jeklaut. Aber sieht doch richtich jut aus, oder?“

Sie bekam dann schnell mit, dass er im Drogensumpf steckte. In seiner Neuköllner Bude lag er oft mit seinen Kumpels rum, nicht ansprechbar, und die Augen waren so komisch verdreht. Nun, sie war 17, er 21, er wusste immer, wie die Dinge laufen, er war groß und stark und super drauf, und als sie schwanger war, wollte er, dass sie das Kind behält. So falsch konnte er doch gar nicht sein.

Dann hat er sich geprügelt, es ging um eine andere Frau, und er hat den Kerl so zugerichtet, dass er in den Knast musste. Doch er ist schnell wieder rausgekommen und meinte, sie und das Baby sollten mit nach Bayern kommen. Da habe er seinen Vater gefunden, bei dem könne er einen Job bekommen und alles würde gut. Sie also mit dem Baby, Phillip, mit nach Bayern, Ralf arbeitete da als LKW-Fahrer, aber irgendwie wurde nicht alles gut. Er hat wieder mit anderen Frauen rumgemacht, mit ihr ging er nicht allzu zärtlich um. Also ist sie nach neun Monaten mit Phillip wieder zurück nach Berlin gezogen.

© privat

Immerhin, Ralf hielt den Kontakt. Tauchte dann und wann auf und wollte Phillip sehen, hat auch mal die Tür bei ihr eingetreten, da hatte sie längst einen anderen Freund. Und dann war er auf einmal ganz verschwunden, und zwar im Ost-Knast. Er wollte seinen Brüdern bei der Flucht in den Westen helfen, hat sie in Ungarn getroffen und wurde dort festgenommen. Die Ungarn haben ihn jedoch nicht an die DDR ausgeliefert, das hat er dann schon selbst getan. Nachdem er nämlich wieder im Westen war, ist er gleich zur Grenze, um seine Brüder in Potsdam zu besuchen. Er war ja schließlich West-Berliner, ein freier Mensch, so wird er sich gedacht haben. „Dit woll’nwa doch mal sehen.“ Eineinhalb Jahre saß er ein, wegen seiner Republikflucht damals, dann durfte er wieder in den Westen.

Da lernte er, dass es in den verschatteten Branchen deutlich leichter fiel, an die Mark zu kommen, als in jenen, wo man auch noch Steuern abzugeben hat. In Bayern kam er in Kontakt mit Kerls, die ihm irgendwie ähnlich waren, stabil und hart und im Konfliktfall gern bereit, die Fäuste einzusetzen. Sie fuhren schwere Motorräder, die so laut waren, dass der Rückschluss nah lag: Da müssen schwere Jungs draufsitzen. Er, „der Preiß“, sprach zwar ziemlich anders als sie, doch war seine Brust breit und sein Selbstbewusstsein groß genug. Panzer besorgte sich eine dicke Maschine und wurde Mitglied. Auf seiner Jacke durfte er den Aufnäher „MC Triumvirat Passau“ anbringen, MC für Motorradclub.

„Alter, wie sieht’s aus“

Als die Mauer fiel, war Panzer 35, er konnte endlich wieder nach Potsdam, und es dauerte nicht lange, bis er mittendrin steckte, bis ihn in der neuen Party- und Drogenszene seiner alten Heimat jeder kannte. Er hatte unbestritten ein großes Talent, Konflikte konfrontativ zu klären; noch besser war er aber darin, freundliche Kontakte zu knüpfen. Er ging auf jeden zu, „Alter, wie sieht’s aus“, sagte, was er dachte, fragte, was gebraucht wird, wusste, wer was übrig hat. Die Zeit war wie gemacht für einen wie ihn. Gesetze waren Vorschläge, denn die, die sie hüten sollten, hatten jeglichen Respekt verloren. Nicht dass Panzer davor oder danach großen Respekt vor der Polizei gehabt hätte, jetzt aber musste er, selbst wenn er gerechnet hätte, mit keinen Konsequenzen rechnen. Die Vergnügungsbranche entwickelte sich und mit ihr der Bedarf an harten Jungs, die die Zugänge bewachten. Auch Lieferanten feierförderlicher Substanzen waren willkommen. In Bayern und in West-Berlin hatte Panzer Expertise gewonnen, er wusste, wie das lief.

Mit ein wenig mehr Geschäftssinn und organisatorischer Ausdauer hätte er vielleicht ein größeres Business aufbauen können. Aber er buk eher die kleinen Brötchen, vermittelte Jobs, brachte Leute in Kontakt, warf sich in die Schlacht, wenn die Nazi-Idioten eine Clubtür übernehmen wollten. Da gab es diverse Kämpfe in Potsdam, und selbst Panzer bekam schon mal einen Baseballschläger über den Schädel, das gehörte dazu, wenn man nicht nur im Hinterzimmer saß.

In der Zeit hatte Phillip, sein Sohn, mehr mit ihm zu tun. In den 80ern hatte er den Vater nur ein paar Mal pro Jahr gesehen. Jetzt war er alt genug, Einblick in die nicht ganz bürgerliche Erwachsenenwelt zu erhalten. Er sah, dass es ganz andere Haschmengen gab als die paar Gramm, die bei ihm auf dem Schulhof gehandelt wurden. Er begleitete den Vater in einen Puff, wartete dort beim Glas Cola am Tresen, bis Panzer im Hinterzimmer eine Schutzgeldsache geklärt hatte und war beeindruckt, als eine Dame einem Kunden erläuterte, dass dessen erhöhte Verkehrsgeschwindigkeit kein Grund für einen Rabatt sei. Phillip war auch bei einem Rockertreffen dabei, wo die Motorradgang des Vaters für den Alkoholausschank verantwortlich war. Als alle Verantwortlichen sich selbst viel zu viel ausgeschenkt hatten, durfte er selbst an den Zapfhahn.

© privat

Ob Panzer ein guter Vater war? Sagen wir so: Er hat Phillip spüren lassen, wie stolz er auf ihn war. Gut, auch der Sohn war eine Zeit lang auf nicht ganz geraden Wegen unterwegs. Aber er hat sich aus dem Mist herausbegeben, nicht nur, weil er an seinem Vater sah, dass das unstete Leben sich nicht lohnte und recht zuverlässig in den Knast führte. Er ist sich auch sicher, dass das Selbstbewusstsein, das sein Vater ihm auf den Weg gegeben hat, dazu beitrug, den Verlockungen und Drohungen der Halbwelt zu widerstehen. Er betreibt jetzt eine gut laufende Internet-Firma und lebt mit Frau und Kind das Leben, das sein Vater nie gesucht hat. Der Respekt blieb aber bis zum Schluss, auf beiden Seiten. Ähnlich lief es mit Tatiana, der Tochter einer anderen Mutter. Sie lebt in Bayern mit Beruf und Mann und Kind.

Panzer, der zweifache Großvater, ist auf seine alten Tage auch noch halbwegs brav geworden. Er fand Anstellung bei einer Ärztin, die den alternden Wohlhabenden von Potsdam zu einem frischeren Äußeren verhilft. Er fuhr sie, er fuhr die prominente Klientel, er war die Zuverlässigkeit in Person, er sagte zu allen Du und das auf eine Art, die jedes Sie aufgeblasen und fehl am Platz erscheinen ließ. Natürlich war er da nicht Panzer, sondern Ralf.

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte des Autors, David Ensikat, lesen Sie hier]

Wenn der Wagen gewaschen werden musste, ließ er das einen seiner zahllosen Bekannten machen, der ihm was schuldete. Wenn die Chefin länger weg war, war er das auch, was sie später am Kilometerstand ihres Autos sah. Das nahm sie ihm nicht übel, denn sie mochte ihn, auch wenn – oder weil – sie ahnte, dass er in seinem wilden Leben noch viel Unrechteres getan hatte.

Vor fünf Jahren hatte er nochmal einen heftigen Unfall mit dem Motorrad, der endgültig zeigte, dass er überhaupt nicht unzerstörbar war. Sie schraubten ihm viel Stahl ins Bein, aber richtig laufen konnte er nicht mehr. Sein Auftritt jedoch änderte sich nicht so sehr. Er wusste weiterhin, wo’s langgeht, auch wenn andere ganz andere Richtungen empfahlen. Über Corona und die Impfungen stritt er mit dem Sohn, weil er da die große Verschwörung sah. Ein letzter Kampf gegen „das System“, dem er immer schon den Finger gezeigt hatte. Vertrauen war nicht so seine Stärke. Musste sich ja immer selbst durchschlagen. Und ließ sich bestimmt nicht sagen, was gut für seinen Panzer-Körper war und was nicht. Er erkrankte heftig an Corona und brachte den Mist so halbwegs hinter sich – „Na bitte, sagick doch!“ – und starb an einer Lungenembolie. Recht wahrscheinlich war das eine Covid-Folge. Immerhin kam er schnell, der Tod, denn vor nichts hatte Panzer in seinem Leben Angst gehabt, außer davor, langsam abzutreten.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false