© privat

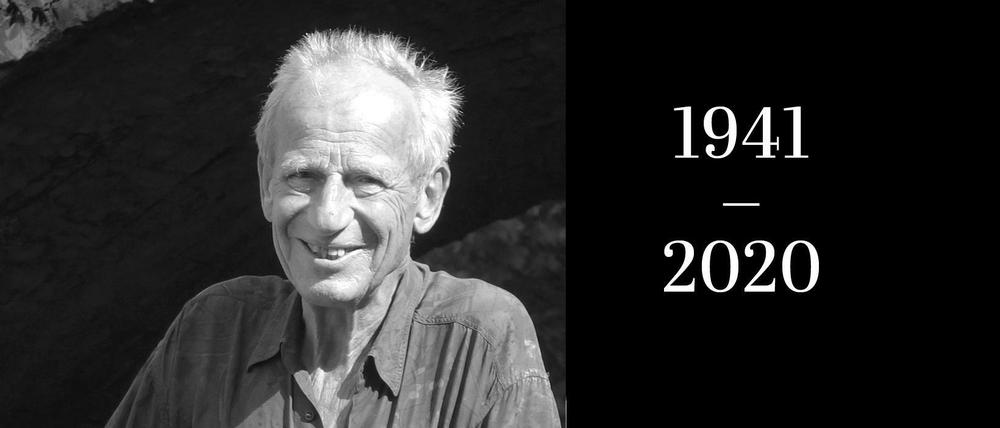

Nachruf auf Michael Rautenberg-Fischer (1941-2020): Das erste Auge zum Sehen, das zweite zum Zwinkern

Ein Tagedieb von Klein auf, Künstler, was denn sonst. Geldsorgen gab es, ansonsten fehlte es ihm an nichts.

Kein Mensch muss müssen, glaubte Nathan der Weise, und Michael Fischer, der sich der leichteren Unterscheidbarkeit zu anderen Fischers noch ein Rautenberg im Namen gönnte, glaubte es auch lange, bis der Tag kam, als er sein Atelier räumen musste. Er saß in dieser Stunde des Abschieds auf einem kleinen Hocker im leeren Raum, neben ihm seine Tochter. Ein drahtiger älterer Herr, der über 40 Jahre in diesem Atelier gemalt hatte, im vierten Obergeschoss, über dem „SO 36“, jenem Club, in dem Kreuzberg sich seinen Mythos schuf, trotzig, dreckig, wild und ein wenig vorgestrig.

In den verwitterten Dielenboden hatte sich der Staub von 100 Jahren eingetreten. In der uralten Spüle waren unzählige Pinsel ausgewaschen worden. An der hinteren Wand hatten die Regale mit den Büchern und den CDs gestanden. Wenn die Bachsonaten in voller Lautstärke ertönten, hatte er oft selbst dirigiert. Vor ihm die große weiße Stellfläche, an der Leinwand an Leinwand gelehnt hatte, die nun allesamt in einen Lagerraum nach Brandenburg verfrachtet wurden.

Er hatte immer schon gewusst, dass er Künstler werden wollte, ein anderes Leben gab es für ihn nicht, da war er seinem Vater ähnlich, der zweiter Geiger im „RIAS Symphonie-Orchester“ gewesen war. Seiner Mutter wiederum, der leidenschaftlichen Gärtnerin, verdankte er den aufmerksamen Blick für die Gräser, Blumen und das Gestrüpp, für all die Hieroglyphen der Natur, die er dann als Erwachsener in seine großen Bilder übertrug. Ein Tagedieb war er von klein auf gewesen, damals in den Ruinen, den zugewucherten Trümmerlandschaften, in denen er umherstreunte, glücklich, nicht in der Schule zu sein. Aus der floh er, so schnell es ging, der Alltag der anderen war sein Albtraum, aber der Umstände halber blieb er vorerst bei seinen Eltern wohnen, als er sich zunächst an der „Akademie für Graphik, Druck und Werbung“ einschrieb und dann an der Hochschule der Künste.

Am besten als Erlöser

Er war charmant, gutaussehend und riskierte gern mal die dicke Lippe. Damals waren so viele großspurig, jeder hatte Bedeutendes zu sagen, und Sieger blieb, wer sich am theatralischsten in Szene setzen konnte. Am besten noch als Erlöser, wie Michael es auch tat, zusammen mit seinem Studienfreund Max, und zwar im Wilmersdorfer Sommerbad. Max war ein kräftiger Bursche, und er konnte ungewöhnlich lange die Luft anhalten, so dass er, nahezu unsichtbar für andere, Michael auf seinen Schultern hin und her durchs große Becken zu tragen vermochte. Was die beiden wie auch die applaudierenden Badegäste, wenn nicht als Wunder in der Nachfolge des Messias, so doch als akzeptable Attraktion feierten: Michael Fischer über das Wasser laufend, die huldigenden Menschenmassen segnend.

„Wunder gibt es immer wieder“, sang Katja Ebstein in jenen Jahren, das war in der Liebe so, weil Michael nie Angst vor dem Alleinsein haben musste, und das war in der Kunst so, denn viele wurden damals berühmt, ohne dass ihr Talent wirklich Anlass dazu gab. Michael hingegen fiel mit gutem Grund auf, er eröffnete 1966 eine erste Ausstellung, es fanden sich Mäzene, Bewunderer und treue Käufer. Aber kein Galerist stand ihm auf Lebenszeit zur Seite. So unterhaltsam er im Gespräch mit anderen war – wenn es galt, sich selbst anzupreisen, wurde er auf der Stelle schüchtern. Unter allen möglichen Nebentätigkeiten zum Zwecke des Broterwerbs schloss er das Klinkenputzen kategorisch aus.

Der Zeitgeist in Kostümen

Er stand viele Jahre hinterm Tresen, im „Polkwitz“, dem Wilmersdorfer Künstlertreff, arbeitete als Zapfer, warf dem vor sich hin scheppernden elektrischen Klavier aufmunternde Blicke zu und machte sich sein eigenes Bild von dem Zeitgeist, der da in den seltsamsten Kostümen ein- und ausging. Tagsüber streunte er nach der Arbeit im Atelier durch das „Quartier Kudamm“, jenes Berliner Geviert, das eben doch kein „Quartier Latin“ war, sondern eher ein Bermudadreieck, in dem auf Dauer viel mehr unterging als auftauchte, Ideen, Idole und Utopien.

Sein Schulfreund Michael Ponto hatte Karriere als Ausstellungsarchitekt gemacht, und so malte er für ihn gelegentlich Dekore in den Wohnungen der Reichen und Schönen, schuf Kunst am Bau und einige außerordentliche Porzellan-Kunstwerke, von denen eins im Verkaufsraum der Königlichen Porzellan-Manufaktur zu sehen ist.

Wer sich Porzellan nur in der Gestalt von Tassen und Schüsseln vorstellen kann, wird vor der Skulptur verwundert die Augen aufreißen. Ein Wasserfall aus zerbrochenen Tellern, die sich wider allen Zwang der Schwerkraft in der Schwebe halten und den Künstler als Magier der Materie ausweisen. Die Dinge taten, was er ihnen befahl. So auch, wenn er die Leinwand an die Decke hängte und mit rußenden Kerzen Bilder in den Himmel malte.

Das Leben war einfach und schön in jenen Jahren. Er war unglücklich, wenn er nicht malen konnte, und er war glücklich, wenn er auf Reisen war, aber am glücklichsten war er zu Hause in Berlin. Er wollte nie eine Familie, aber als seine Tochter geboren wurde, liebte er sie so innig, als wäre sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Geldsorgen gab es, aber gefehlt hat es an nichts, und wenn dunklere Wolken aufzogen, malte er ein Bild, auf dem sich ein junges Paar nackt hinausstellt auf die Straße, zu zweit allein im Glück und sich vom Regen segnen lässt.

Er ist sich selbst nie langweilig geworden. Im Alltag ohnehin nicht, solange er sein weißes Rennrad besaß und kein Weg in der Stadt zu lang war. Er musste nie verlorenen Stunden nachtrauern, denn er war ein leidenschaftlicher Kartenspieler und fand immer einen Partner. Und er trieb am Wochenende ausgiebig Sport, wenn er die Geschehnisse der Bundesliga zunächst im Radio, dann im Bild, spätabends noch mal im Sportstudio und im Nachgang frühmorgens in der Tageszeitung angestrengt verfolgte. Und immer lag in seiner privaten Tabelle Hertha deutlich vor Dortmund.

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte des Autors, Gregor Eisenhauer, lesen Sie hier]

War er in seiner Kunst anfangs noch laut und rebellisch gewesen, so wurde er mit den Jahren nicht leiser, wohl aber vielstimmiger. So eindeutig lässt sich die Welt nicht auf den Begriff und schon gar nicht ins Bild bringen. So vieles bleibt rätselhaft, so zahlreich die Universen, die es zu erkunden gilt, immer eingedenk der Beschränktheit unserer Wahrnehmung. Das erste Auge ist dem Maler zum Sehen, das zweite Auge zum Zwinkern gegeben.

Zwischen den Artefakten des Gewöhnlichen, die auf dem Kunstmarkt als vermeintliche Singularitäten gehandelt werden, und den filigranen Texturen, die Michael R. Fischer webte, liegen Welten. Welten der lebenslang fein und feiner geschulten Wahrnehmung. Räume, die er immer wieder durchwanderte, so wie die Landschaften rund um Berlin, wo er seine Kreise zog, und von wo er Bilder mitbrachte, Miniatur-Skizzen, die wiederum als Vorlage dienten für die ganz großen Bilder, die er im Kopf lange mit sich herumtrug, bevor sie sich im Atelier an die Wand lehnen ließen. Kybernetische Landschaften, Karten jener Jenseitsräume, die zu betreten er seine Betrachter einlud. Denn wer seine Bilder sah, musste schon zum Reisegefährten werden, sonst erschloss sich ihm nicht das tiefer Liegende. Er brauchte Betrachter, die mitdenken, Mitspieler, die sich auf eine Wette einlassen konnten: „Ich sehe was, was du nicht siehst.“

Menschen mit aufrichtig kindlicher Neugier gibt es nicht so viele, wie er es sich gewünscht hätte. Er fühlte sich übergangen zuweilen, fürchtete, dass die vielen Bilder, die er hatte auslagern müssen, niemals mehr einen Betrachter finden würden: „Das ist Kunst und kann nicht weg!“

Der letzte Tag im Atelier, das war der Anfang vom Ende. Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Tochter und Freundin richteten ihm in der Wohnung ein kleines Atelierzimmer ein, das er nicht mehr wirklich nutzen konnte. Sie suchten einen Grabstein aus nach seinem Wunsch, ein Naturstein, in den der Blitz gefahren war, so scheint es, die Maserung zeigt es, und sie haben ihm ein Kartenspiel mitgegeben ins Grab, denn Mau-Mau, das war sein Spiel, leidenschaftlich, nach seinen eigenen Regeln hat er es gespielt, Bild um Bild abgelegt, bis es so weit war, alle Karten aus der Hand, kein Trumpf mehr im Ärmel, denn darum geht es doch in der Kunst, alles herzugeben, was man hat: Mau Mau.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de.

Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false