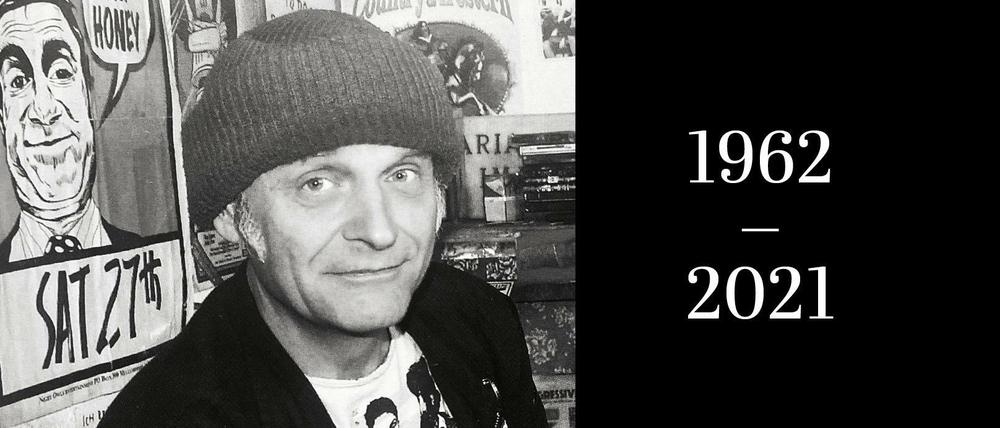

© privat

Nachruf auf Guido Fath: Nur streiten konnte man nicht mit ihm

Als Hippie kam er nach Berlin und wurde ganz schnell Punk. Dann spielte er Bass und machte einen Plattenladen auf

Sein Plattenladen war ein Zuhause. Für Guido selbst, für seine Freunde, für die Nachbarn und für all die Verrückten aus dem Neuköllner Schillerkiez. Dieter zum Beispiel, ein Gesicht wie vor einen Baum gelaufen. Einmal kam er rein, knallte eine Plastiktüte auf den Tresen und sagte: „Für dich. Das ist Fisch. Der ist bestimmt noch gut. Hab ich hinterm Supermarkt aus der Mülltonne gezogen.“ Oder Opa Ali, der seinen Kopf in die Tür steckte und fragte, ob Guido ihm nicht mit der Waschmaschine helfen könne, die müsse angeschlossen werden. Oder der kleine Junge, der selbstbewusst reinkam und Guido um einen Bonbon bat. Klar half Guido, klar hatte er Bonbons.

Und verrückt war er auch ein bisschen. Verrückt nach Musik, verrückt nach Leben. Bloß nicht an Morgen denken, alles auskosten, immer viel Lachen, die Nächte durchmachen. Doch egal wie wild, Punkt halb eins schloss er die Tür auf, die Tür zu seinem Reich der Platten.

Betrat man den Laden also, vielleicht nach der Arbeit, so gegen fünf, waren da sicher schon drei oder vier andere Leute, und sicher kannte man diese Leute. Ob Punk, Student oder Architekt, ob aufstrebend oder gestrauchelt – Guido verband sie. Er hörte jedem zu, auch jenen, die einfach hereinkamen, ihn zehn Minuten lang vollquatschten und wieder gingen. Es gab einen, der immer nach zehn Euro fragte, die er dringend brauchte und auf jeden Fall zurückzahlen würde. Guido gab sie ihm. Fragte man ihn dann, wieviel Umsatz er heute schon gemacht hatte, sagte er „Minus zehn Euro“.

In den Kisten stöbern, in die Platten reinhören, auf der Bank vor dem Laden sitzen, Zigaretten rauchen, Bier trinken, das Guido unter der Ladentheke gebunkert hatte, ein Euro die Flasche. Das Laden-Rauchverbot hatte Guido erst 2017 durchgesetzt. Ein ums andere Mal waren Touristen reingekommen, und sind wegen der Dunstschwaden gleich wieder hustend abgezogen. „Very smoky“ schrieb einer in seine Internetbewertung. Schluss damit, „ich bin doch kein Jugendclub, ich muss auch bisschen Geld verdienen“, und Guido verbannte die Raucher nach draußen und setzte sich dann zu ihnen, wenn er selbst eine durchziehen musste.

Fürs Leben sollte es reichen

Dann und wann zauberte er eine Platte hervor, sagte: „Bei der musste ich an dich denken, die Band ist bestimmt was für dich“, legte sie auf und drehte den Verstärker auf. Er kannte doch den Geschmack seiner Kunden. Kaufen musste man die Platte jetzt aber nicht. Guido freute sich auch so, wenn sie gefiel. Und auch das kam vor, wenn jemand eine Rarität kaufen wollte: „Die hab’ ich noch gar nicht gehört. Da musste noch warten, bist du sie haben kannst.“ Hatte man vier Platten für insgesamt 40 Euro zusammen, sagte er 35. Kam einer mit einem Plattennachlass zu ihm mit echten Schätzen empfahl Guido die im Internet zu verkaufen. Da gäbe es viel mehr, als er zahlen könne. Guido wollte nicht reich werden, fürs Leben sollte es reichen.

Er kam aus der Kleinstadt Differten im Saarland. Sein Vater war ein Malocher im Stahlwerk, Schichtbetrieb. Wenn er nach Hause kam, musste Ruhe sein. Guido machte die neunte Klasse und lernte Dreher, ebenfalls im Stahlwerk. Er merkte schnell, dass das nicht seine Welt war: zu eng und immer nur arbeiten, ein ganzes Leben lang. Er machte seine ersten Erfahrungen mit Drogen, mit der Polizei, mit dem Gefängnis. Nichts wie weg und nach Berlin.

Da stand er also, 18 Jahre alt aus der Provinz, mit Fusselbart, langen Haaren und seinen Led-Zeppelin-Platten und mit dem kleinen orangenen Plattenspieler. Weil Kreuzberg ein bisschen anders als das Saarland war, war Guido nach zwei Wochen kein Hippi mehr, sondern Punk mit Irokesenschnitt. Es waren die 80er, Hausbesetzer, Autonome, Kleinkrieg mit der Polizei und ein Senat, der etliche Gründerzeithäuser in SO36 abreißen lassen wollte. Guido zog in das „Besetza-Eck“, ein großes Eckhaus in der Oranienstraße 198 direkt am Heinrich Platz.

Wieder als Dreher

Das Haus war berüchtigt: Wilde Partys in der hauseigenen Besetzer-Kneipe, Wasser aus Gartenschläuchen, offene Stromleitungen und ein Klo pro Aufgang. Guido rauchte Gras, trank Bier, war ab und zu auf LSD, hörte Punkmusik und genoss das Leben. Bis die Polizei räumte. Für Monate wohnte Guido dann auf der Straße, schnorrte Geld, schlief mit den anderen Punks in Zelten direkt hinter der Kirche am Mariannenplatz kurz vor der Mauer.

Er schaffte den Absprung, suchte sich eine Wohnung und ging wieder als Dreher arbeiten, in einer großen Fabrik, im Schichtbetrieb, wie sein Vater. Beim Schweißen flogen die Funken, glühende Eisenspäne, die sich in sein Gesicht gruben. Weil Guido keine Chefs mochte, die vorgaben, was zu tun und zu lassen sei, wechselte er in ein Kollektiv. Auch als Dreher. Hier waren alle die Chefs und redeten mit.

Eines Tages, nach Feierabend, setzte er sich auf sein Motorrad und fuhr nach Hause. Es regnete, er übersah einen Poller. Seine Beine waren hin, Fixatoren wurden mit Schrauben im Knochen befestigt. Fast ein Jahr konnte er sich nicht mehr bewegen.

Das war Pech und Glück zugleich: Seine damalige Freundin brachte ihm eine Bass-Gitarre vorbei. Immer nur Musik hören, das könne es nicht sein; er solle jetzt mal selbst welche machen. Seine Hände waren groß, seine Finger waren stark. Beste Basshände. Guido übte und übte, solange bis es für seine erste, zweite, dritte und vierte Punkband reichte. Sie hießen „Shit for brains“, „Blow-dried Puke“, „Slip Ripper“. Die letzte Band, mit der er 19 Jahre unterwegs war, hieß „Bastardo Four“. Auf Videos sieht man, wie Guido sich eine Schlacht mit seinem Bass lieferte. Breitbeinig steht er da, grimmiges Gesicht, die Mütze über die Stirn gezogen und bearbeitet wie ein Berserker die Seiten.

Die Musik ist laut und dreckig, die Songs heißen „Hau ab“, „Langweilig“, „Allein besoffen“. Sie entstanden beim Proben, beim Trinken, beim Rumalbern und Sprüche klopfen. Vier Männer, die wieder zu Jugendlichen wurden. Sie spielten für einen Kasten Bier, für Benzingeld auf Straßenfesten, in Hinterhöfen besetzter Häuser, in verrauchten Kellern, in der Köpi, im Clash. Es war großartig. Um Geld, um Karriere ging es nie. Es ging immer nur um den Spaß. Guido war der Organisator. Wenn er sagte, dass er was machte, dann passierte das auch. Dass die Jungs Jahr um Jahr älter wurden, dass sie schnurstracks auf die 60 zugingen, bekamen sie gar nicht mit.

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte des Autors, Karl Grünberg, lesen Sie hier]

Wenn Guido spätabends seinen Plattenladen schloss, gingen er und all die anderen noch ins Syndikat gleich um die Ecke. Das war eine linke Kiez-Kneipe, die im August 2020 geräumt wurde. Hier stand Sandra hinterm Tresen. Erst wollte sie gar nichts von Guido. Der Typ war viel älter als sie. Doch er baggerte und baggerte. Irgendwann sagte er: „Für einen Kuss von dir würde ich nach Timbuktu gehen“. So weit musste er gar nicht. „Dann komm doch rüber“, sagte sie. Und er kam rüber. 23 Jahre waren sie zusammen. Zusammen gewohnt haben sie nie. Guido gab ihr Ruhe und Kraft. Außerdem steckte sein Lachen sie an. Nur streiten konnte man nicht mit ihm. Nie, wirklich niemals wurde er wütend. Einmal warf sie aus Wut eine Flasche in seine Richtung, die landete auf dem Boden, Scherben überall, dann stürmte sie raus. Später entschuldigte sie sich bei ihm. Und er sagte nur: „Die Scherben musste aber noch wegmachen.“ Einmal gingen sie nachts aus dem Syndikat nach Hause, Arm in Arm und sagten sich: „Wie gut wir es doch haben. Keine Einschläge, keine Krankheiten.“

Ein paar Jahre darauf kam dann doch der Krebs. Einmal Chemo, einmal Bestrahlung, und alles schien wieder gut zu sein. Doch der Krebs kam doppelt zurück. Seine Freunde und Sandra kümmerten sich um ihn. Er wollte gar nicht so genau wissen, welche Folgen die Krankheit haben würde. „Ich google das jetzt doch nicht!“

Kurz bevor er starb, sagte sie zu ihm, dass er schonmal vorgehen solle.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false