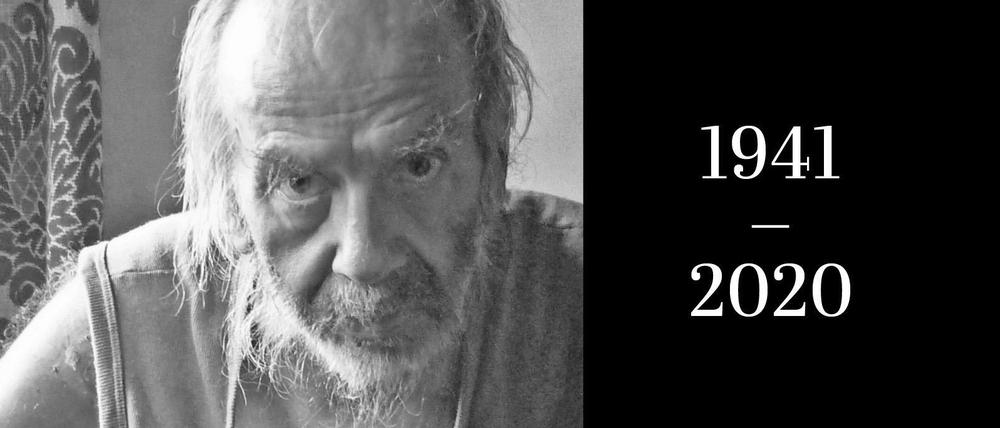

© privat

Nachruf auf Fritz Esenwein: Wenn ihr Arbeiter wollt, dann male ich euch Arbeiter!

Ein „verlässlicher Gestalter des Sozialismus“ war er nicht. Drum fand seine Karriere ein frühes Ende. Doch er malte weiter.

Fritz Esenwein war nicht schön mit seiner mageren Gestalt, gekrümmt und klein von Wuchs. Ein verwilderter Adolf von Menzel, ein abgerissener Friedrich II., die er beide sehr verehrte. Sein hoher, runder Schädel mit den grauen, fusseligen Strähnen zu beiden Seiten; der graue, fusselige Bart entlang der Wangen; Tränensäcke; zwei tiefe Furchen, die verdrossen von der Nase zu den Mundwinkeln verliefen. Sein Können aber, seine Kunstfertigkeit waren erstklassig. Er schrieb, gleich Friedrich II., er malte, gleich von Menzel, er redete überaus gewandt und faszinierte damit in früheren Jahren die Frauen, obwohl er sich, erotisch jedenfalls, für Frauen nie interessierte – gleich Friedrich II. Doch gab es eben diesen gewaltigen Unterschied zu seinen Helden: Fritz Esenweins Schriften las niemand, seine Bilder gelangten in kein Museum. In den zwei Zimmern seiner Lichtenberger Neubauwohnung machten sie zusammen mit den 20 000 Büchern das Gros der Einrichtung aus.

An der Qualität seiner Werke lag es nicht, dass die Öffentlichkeit ihn nicht wahrnahm. Eher an den Umständen der jeweiligen Zeit, am Blick der Zeitgenossen.

Am Anfang schwankte Fritz Esenwein: Sollte er Literatur studieren oder Malerei? Dem Vater, Adolf mit Vornamen, Optikingenieur von Beruf, war beides nicht recht, denn er fand, alles Künstlerische zeuge von schwächlichem Charakter. Er hatte sich, so formulierte es sein Sohn später, dem Männlichen angeschlossen, dem strammen Weltbild der Nazis. Er wirkte an der Entwicklung der V2-Rakete mit. Und war doch mit Wally Turteltaub verheiratet, einer Jüdin. Gemeinsam mit dem kleinen Fritz wurde sie in ein Konzentrationslager gesteckt. Dem Vater gelang es mithilfe zweier SS-Offiziere, engen Freunden, die beiden rauszuholen. Wally Turteltaubs Familie hingegen wurde ausgelöscht.

So erzählte es Fritz Esenwein. Die widersprüchliche Figur seines Vaters, die Geschichte seiner Mutter, der ganze Naziwahnsinn, Täter, Opfer, all das trieb ihn sein Leben lang um. Er habe bereits mit zwölf eine erste Hitlerbiografie gelesen.

Ein Irrtum!

Nach 1945 erhielt der Vater einen Posten als technischer Direktor bei der DEFA in Babelsberg. Er befand sich in einer führenden Position, was seinen Sohn glauben ließ, unter einem gewissen Schutz zu stehen und seine kritischen Ansichten jederzeit frei äußern zu können. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte.

Zunächst aber begann er trotz der Einwände des Vaters eine Lehre als Theatermaler an der Staatsoper und wechselte schließlich an die Kunsthochschule in Weißensee. Die Ausbildung war hervorragend, die Ideologie ging ihm gegen den Strich. Den „Bitterfelder Weg“ der Einheitssozialisten, der „die Entfremdung zwischen Künstler und Volk“ überwinden sollte, lehnte er ab. Wobei er nichts dagegen hatte, dass die Werktätigen Zugang zur Kunst fanden – aber nicht auf diese Weise, in der es einzig um die Durchsetzung des „Sozialistischen Realismus“ ging, in der die Arbeiter nur heroisch dargestellt werden durften, gesunde, kräftige Kerls, die überzeugt das neue, bessere Deutschland aufbauten, die nie zweifelten, deren Schmutz in den Gesichtern und an den Händen wie Theaterschminke wirkte.

Wenn ihr Arbeiter wollt, dann male ich euch Arbeiter, dachte Fritz Esenwein. Seine Männer und Frauen sehen müde aus, krumm. Ein Trinker hängt auf einer Bank, die Beine gespreizt, stiert trübsinnig den Betrachter an. Ein Paar mit Körpern wie Wachspuppen, verrenkte Glieder, die Augen, die Münder nur Löcher. Eine Familie: Der massige Vater mit preußischem Schnurrbart hält die Tochter auf dem Schoß, seine Hand zwischen ihren Beinen, die Mutter, mit einem Kopf, der dem von Karl Marx ähnelt, guckt zu. Und der Maler dichtete: „Ich stehe plump auf eurem Klassenbild“.

1968 exmatrikulierte man ihn. Er habe sich nicht zu einem „verlässlichen Gestalter des Sozialismus“ entwickelt. Eine Karriere stand dem jungen Mann nicht mehr bevor. Er führte fortan das Leben eines Einsiedlers, verdiente Geld, so erinnern sich einige, mit dem Antiquitätenhandel, malte und schrieb aber ununterbrochen. Sah und protokollierte weiterhin das, was den sozialistischen Realisten dann doch zu real war: „Aus leeren Häusern starrt Zerfall. / Die nassen Mauerwände schimmeln.“ In einem Erinnerungstext notierte er: „Hätte ich auf der Straße das gemalt, was ich zu Hause male, würde man mich an Ort und Stelle verprügeln.“

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte der Autorin, Tatjana Wulfert, lesen Sie hier]

Nach der Wende schien es, als würde er doch noch zu einer gewissen Anerkennung kommen. Die Kunsthochschule rehabilitierte ihn. Aber der Anschluss an die Kunstwelt funktionierte nicht mehr. Zu appellativ seine Bilder, sagten die Galeriebesitzer, politische und soziale Inhalte sollten eher im Hintergrund bleiben. Doch er scherte sich um das neue Diktum ebenso wenig wie um das alte. Seine Sujets blieben: Macht, Ohnmacht, Gewinner, Verlierer.

Und das Vaterdrama, das ihn zerriss. Der Kampf mit dem längst Toten, der in ihm nicht sterben wollte. „Zuhause galt nur sein Befehl. / Er zwang den Kinderjubel nieder.“ Er malte Moses als übermächtige Leitfigur. Er zeichnete eine Familie: Der Vater marschiert in einer Pumphose durch den Wald, neben ihm der junge Sohn mit ältlichem Gesicht, den Blick zum Vater empor, dahinter die Mutter, die ihre Hände auf des Sohnes Schultern legt.

Seine Mutter holte er, als sie allein nicht mehr leben konnte, zu sich in die Lichtenberger Wohnung, pflegte sie, zehn Jahre lang. Und wurde selbst ein Pflegefall. Parkinson und Morbus Bechterew zerrten an seinem Körper, krümmten seine Knochen.

Er ist wahrlich nicht schön gewesen, doch das Leben, in das er hineingeboren wurde, war es auch nur selten.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false