© Abbildung: Nasa

Warten auf die Welle: Einsteins letztes Geheimnis

Die Schwerkraft lässt Raum und Zeit schwingen, schrieb Albert Einstein. Er glaubte aber nicht daran, dass man diese Wellen aufspüren kann. Physiker wollen nun endlich die letzte Prophezeiung der Relativitätstheorie beweisen.

Die Wolken hängen tief, gelegentlich peitscht eine Böe Regentropfen gegen die Windschutzscheibe. Es ist Herbst geworden im hannoverschen Land. Emil Schreiber, Doktorand am Albert-Einstein-Institut, biegt mit dem blauen Dienstbus kurz vor dem Dorf Ruthe in einen Feldweg ein. Vom Eisengatter, das auf das Gelände mit dem Gravitationswellendetektor Geo600 führt, bis zu den Containerbauten mit Büros und Laboren sind es noch 600 Meter. Links säumt eine Apfelbaumplantage den Weg. „Rechts im Straßengraben verläuft eine unserer beiden Messstrecken“, sagt er.

Kurze Zeit später, inmitten des kreativen Chaos der Arbeitsräume, holt Schreiber eine Messkurve auf den Bildschirm: „Hier sieht man die Erschütterung, die wir mit dem Auto verursacht haben.“ Aber eigentlich sind die Forscher mit diesem Experiment auf der Suche nach Gravitationswellen aus den Tiefen des Alls.

Als Albert Einstein vor 100 Jahren die Allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, krempelte er unsere Vorstellung vom Kosmos um. Seitdem sind Raum und Zeit zu einem dynamischen und geometrisch verformbaren Gefüge verwoben. Mehr noch: Zwei Massen treten nicht mehr unmittelbar über die Schwerkraft in Wechselwirkung, wie es einst Isaac Newton beschrieben hat. Vielmehr verformt Materie in ihrer Umgebung die Raumzeit. Gerät ein anderer Körper in die Nähe dieser „Delle“, wird er durch sie abgelenkt und auf eine krumme Bahn gezwungen.

Die Lücke bei der Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie

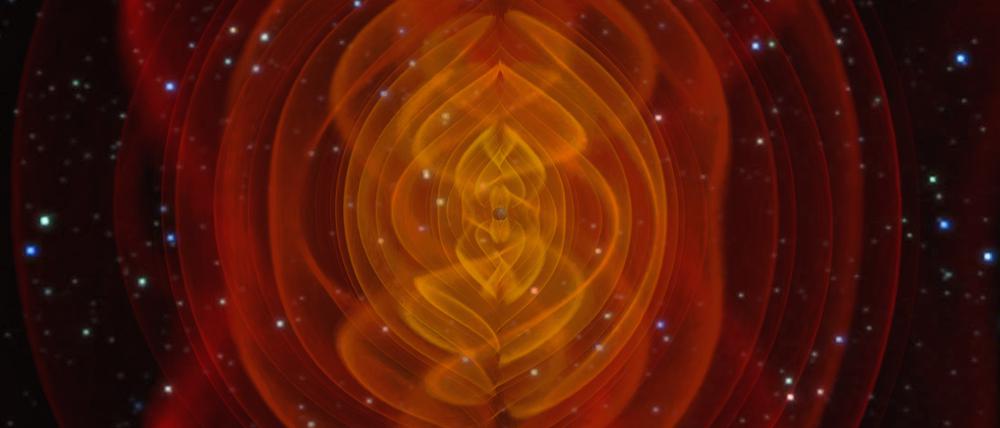

Und wann immer sich Materie in der Raumzeit beschleunigt bewegt, vermag sie diese sogar in Schwingungen zu versetzen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (siehe Grafik). Je massereicher und kompakter die Objekte, umso stärker ist der Effekt. Dass solche Gravitationswellen existieren, folgerte Einstein ein Jahr nachdem er die Grundlagen seiner Theorie der Gravitation vorgelegt hatte. Der Physiker glaubte jedoch nicht daran, dass man Schwingungen der Raumzeit jemals aufspüren könnte.

„Die Wechselwirkung zwischen Gravitationswellen und Materie ist extrem schwach. Das macht es so schwierig, sie zu messen“, sagt Karsten Danzmann. Nur selten ist der Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Leiter des Instituts für Gravitationsphysik der Universität Hannover in seinem Büro anzutreffen. Meist reist er um die Welt, um die Zukunft der Gravitationswellenforschung zu planen. Er will gemeinsam mit Kollegen die technischen Voraussetzungen schaffen, um die Schwingungen der Raumzeit zu messen. Wenn dies gelingt, würde das eine wichtige Lücke bei der Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie schließen. Zwar konnten Forscher verschiedene Voraussagen dieser Theorie nachweisen, die Mehrheit erkennt Einsteins Konzept zur Beschreibung der Gravitation als gültig an. Doch es hat auch Grenzen. Und es gibt durchaus alternative Vorschläge, die Schwerkraft zu erklären.

„Die Gravitationswellenastronomie wird uns ein neues Fenster zum Universum auftun“, sagt Danzmann. Bisher seien die Forscher vergleichbar mit Reisenden, die im Dschungel nur sehen, aber nicht hören können. Denn wir beziehen unsere Information über die Vorgänge im All vorwiegend aus elektromagnetischer Strahlung – also Licht unterschiedlichster Wellenlänge. Analog dazu nehmen die Dschungeltouristen vor allem eines wahr: grünes Dickicht. Öffnen sich ihre Ohren, werden sie plötzlich die Vögel hören, die sich in den Baumkronen tummeln, oder das Knacken im Unterholz, wenn sich ein Tiger anschleicht.

Für den indirekten Nachweis gab es bereits einen Nobelpreis

Auch wenn sich die Schwingungen der Raumzeit physikalisch vom Schall unterscheiden: „Wir werden mit unseren Detektoren ins Weltall hinaushorchen und dabei zuhören, wie zwei Neutronensterne oder Schwarze Löcher miteinander verschmelzen oder Sterne explodieren. Das Universum wird sich uns in einer völlig neuen Dimension erschließen“, sagt Danzmann. Bisher müssen sich Forscher mit Computersimulationen begnügen.

Für den indirekten Nachweis von Gravitationswellen gab es bereits 1993 einen Nobelpreis. Die beiden Astrophysiker Russell Hulse und Joseph Taylor hatten in den 1970er Jahren ein besonderes Doppelsternsystem beobachtet. In dem System PSR1913+16 umkreisen sich zwei Neutronensterne in einem Abstand, der nur wenige Male der Distanz Erde-Mond entspricht. Die Sterne sind äußerst kompakt. Sie vereinigen in sich jeweils etwa eine Sonnenmasse – bei einem Durchmesser von wenigen Kilometern! Deshalb ist die Gravitation an ihrer Oberfläche und in ihrer Umgebung besonders stark. Ein perfektes Labor also, um die Allgemeine Relativitätstheorie zu testen. Es stellte sich heraus, dass sich die beiden Sterne immer schneller umrundeten und dabei Energie verloren. Der aus den Beobachtungen errechnete Energieverlust entsprach genau jenem Wert, den die Relativitätstheorie aufgrund der Abstrahlung von Gravitationswellen vorhersagte. Mittlerweile haben Astronomen rund ein Dutzend ähnlicher Systeme untersucht, mit demselben Ergebnis. Doch nun wollen sie die Wellen endlich direkt aufspüren.

"Die Milchstraße ist überfällig"

Im Detektorgebäude erklärt Schreiber, wie die Messungen funktionieren: „Von hier aus schicken wir zwei Laserstrahlen durch zwei senkrecht zueinander verlaufende, 600 Meter lange Vakuumröhren. Die eine führt den Straßengraben entlang, die andere querfeldein.“ An deren Enden wird das Licht von Spiegeln reflektiert. Zurück am Ausgangspunkt treffen die beiden Strahlen aufeinander und überlagern sich zum Signalstrahl. Dabei nutzen die Physiker die Wellennatur des Lichts. Schwingen die Lichtwellen der beiden Laserstrahlen im Gleichtakt, wenn sie aufeinandertreffen, wird der Strahl hell. Schwingen sie phasenversetzt, wird er dunkel. Ist der Detektor im Ruhezustand, hat der Signalstrahl ein charakteristisches Helligkeitsmuster. Zieht eine Gravitationswelle vorüber, dehnt und staucht sie die Detektorarme. Die Laufwege der Laserstrahlen ändern sich, das Muster im Signalstrahl flackert.

Eine Supernova kann man nicht vorhersagen

Geo600 reagiert auf relative Änderungen der Messstrecken, die einem Tausendstel des Protondurchmessers entsprechen. Genau in diesem Messbereich sollte das Signal einer Supernova liegen, die sich in unserer Hälfte der Milchstraße ereignet. Würde also morgen ein Stern in der kosmischen Nachbarschaft explodieren, wäre Geo600 dafür gewappnet. „Leider sind solche Ereignisse extrem selten. Man rechnet etwa mit einer Supernova alle 50 bis 100 Jahre pro Galaxie. Allerdings ist die Milchstraße überfällig“, meint Danzmann. „Vorhersagen lassen sie sich leider nicht.“

Bis diese Messempfindlichkeit möglich war, haben die Forscher fast drei Jahrzehnte lang getüftelt, denn viele Einflüsse auf der Erde haben einen ähnlichen Effekt wie Gravitationswellen. Und sie arbeiten weiterhin an Verbesserungen. Dabei fungiert Geo600 seit jeher als Testlabor und Ideenschmiede, in dem Physiker und Ingenieure neue Technologien entwickeln. Das Wissen tauschen die Hannoveraner mit Forschern der übrigen Gravitationswellendetektoren weltweit aus; das sind die beiden „Ligo“-Detektoren an der West- und der Ostküste der USA sowie das französisch-italienische Experiment „Virgo“ bei Pisa. All diese Instrumente funktionieren nach demselben Prinzip. Jedoch sind die amerikanischen Detektoren mit Messstrecken von vier Kilometern und Virgo mit drei Kilometern größer und empfindlicher. „Kagra“ soll bald in Japan den Betrieb aufnehmen. Auch Indien plant ein Experiment.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im Verbund zu forschen, nützt allen Beteiligten. Anhand der Mehrfachmessung können sie überprüfen, ob ein Signal tatsächlich aus dem All stammt oder irdischen Ursprungs ist. Vor allem aber können sie Himmelsposition und Entfernung einer Quelle nur im Zusammenschluss mehrerer Messgeräte bestimmen. „Das ist wieder wie beim Hören“, sagt Danzmann. „Wir brauchen beide Ohren, um festzustellen, woher ein Geräusch kommt. Mit den Gravitationswellen ist das noch komplizierter. Hierzu benötigen wir mindestens drei, besser vier oder mehr Gravitationswellendetektoren. Und je weiter ihre Standorte auf dem Erdball auseinanderliegen, umso schwächere Quellen werden wir orten können.“

Ab Montag messen die Ligo-Detektoren wieder

Dass den Detektoren bisher keine Gravitationswellen ins Netz gegangen sind, sei kein Grund zur Sorge. Man sei sich stets im Klaren gewesen, dass man sich am Limit des Messbaren bewegt, sagt Danzmann. In den vergangenen zwei Jahren haben die Forscher deshalb die beiden amerikanischen Detektoren rundum erneuert. Sämtliche Bestandteile der Messinstrumente wurden durch neue, qualitativ hochwertigere ersetzt, jeder Spiegel ausgetauscht. Außerdem erhielten die Ligo-Detektoren eine stärkere Lichtquelle. Die neuen Hochleistungslaser mit einer Leistung von 200 Watt stammen aus Hannover. Virgo wird derzeit ebenfalls modernisiert, voraussichtlich 2017 ist er erneut einsatzbereit.

Am Montag beginnt nun die erste dreimonatige Messkampagne mit den empfindlicheren Ligo-Detektoren. Im Laufe der nächsten Jahre soll die Messgenauigkeit auf das Zehnfache erhöht werden. Dann können die Forscher zehn Mal weiter ins All horchen und ein tausendfach größeres Volumen abdecken als zuvor.

Wie bald und wie regelmäßig sich Gravitationswellen direkt messen lassen, hängt vor allem davon ab, wie häufig zwei Neutronensterne oder auch Schwarze Löcher miteinander verschmelzen. So genau wisse man das nicht, sagt David Shoemaker, Projektleiter von „Advanced Ligo“. „Wenn wir innerhalb eines Jahres bei voller Detektorleistung nichts finden, würden wir uns doch sehr wundern. Ich persönlich hoffe auf eine andere Überraschung.“

Die Chancen für eine direkte Messung der Gravitationswellen innerhalb der nächsten Dekade stehen nicht schlecht. Ein Erfolg würde den Forschern Rückenwind für zukünftige Missionen in der Gravitationswellenastronomie geben. Den Blick stets nach vorne gerichtet, planen Danzmann und seine Kollegen nämlich längst weitere Gravitationswellenobservatorien: eine Messstation im Weltraum namens „Lisa“. Die Testmission „Lisa Pathfinder“, mit der neuartige Technologien dafür erprobt werden sollen, wird im November dieses Jahres starten.

Felicitas Mokler

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false