© A. Posada/MPG

Medizinischer Fortschritt: Roboter im Blut

Künftig könnten Roboter, die so groß sind wie Viren, verstopfte Arterien öffnen und Krebszellen zerstören. Doch zuvor müssen Wissenschaftler noch einige Probleme lösen.

Zuerst sind nur dunkle, lang gezogene Punkte im Mikroskop zu sehen. Doch wenn Brad Nelson seinen Joystick betätigt, dann kann er die winzigen Flecken steuern. Wie ein Schwarm Fische beginnen sie alle gemeinsam zu tanzen und die Richtung zu wechseln. Es ist aber kein Videospiel, das der Forscher von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hier in seinem unterirdischen Labor spielt. Nelson arbeitet an etwas, das der Medizin künftig ganz neue Möglichkeiten eröffnen könnte: Nanoroboter.

Nanodrohnen per Joystick durch den Körper steuern

Diese kleinen Maschinen, von denen auf einen Teelöffel drei Milliarden passen würden, wecken große Hoffnungen. Krebs behandeln, blockierte Arterien öffnen, Schlaganfälle verhindern – die Liste der potenziellen Anwendungsfälle in der Medizin ist lang. Ray Kurzweil, Zukunftvisionär und „Director of Engineering“ bei Google, glaubt sogar, Nanoroboter könnten die Lebenserwartung steigern.

Das klingt nach Science-Fiction. Tatsache ist aber, dass das Forschungsfeld der Nanorobotik stetig wächst. Längst werden die Prototypen nicht mehr nur unter dem Mikroskop getestet. Auch in lebenden Organismen wurden die Nanobots, wie sie kurz genannt werden, schon eingesetzt.

Brad Nelson ist Professor für Robotik und Intelligente Systeme und gilt als einer der Nanobot-Pioniere. Seit 13 Jahren arbeitet er an der Entwicklung intelligenter Maschinen in Millimeter- bis Nanometergröße – vor allem für die medizinische Nutzung. „Der große Vorteil ist ihre Zielgenauigkeit. Sie bringen Medikamente, derzeit noch per Fernsteuerung, dorthin, wo sie wirken sollen. Das reduziert Nebenwirkungen.“

Antrieb bei Bakterien entlehnt

Dabei war lange die Frage ungelöst, wie genau sich diese sehr kleinen Strukturen fortbewegen sollen. Sie begegnen in Flüssigkeiten starken Reibungswiderständen. „Man muss sich vorstellen, man würde in einen mit Honig gefüllten Swimmingpool springen und versuchen, voranzukommen“, sagt Debora Walker. Am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart erforscht sie die Fortbewegung der im Durchmesser 100 Nanometer großen Gebilde. Zum Vergleich: Ein Haar misst etwa 50 Mikrometer in seiner Breite – es ist also 500-mal so dick.

© ETH Zürich

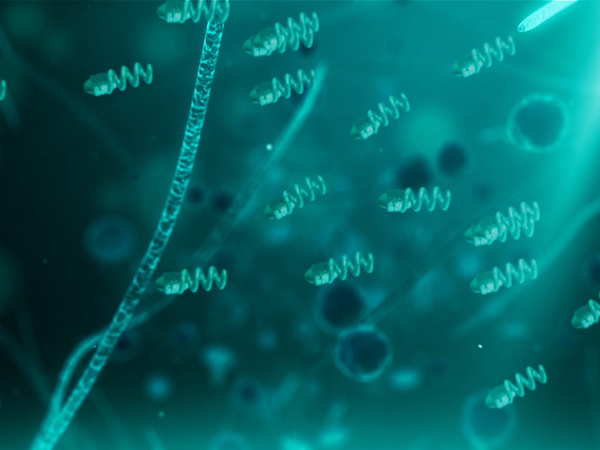

Beim Antrieb orientieren sich die Züricher Forscher an lebenden Organismen. E.coli-Bakterien, die im menschlichen Darm leben, bewegen sich mit einer rotierenden Geißel fort, dem Flagellum. Zwar können Wissenschaftler diesen Motor nicht nachbauen. Sie können sich aber diese Rotationsbewegung abschauen. Die winzigen Geräte sind daher mit einer magnetischen Substanz beschichtet und werden durch ein rotierendes Magnetfeld in Bewegung versetzt.

Eine ähnliche Idee hatten Walker und ihre Kollegen. Sie haben mit Nickel beschichtete Nanoschrauben entwickelt, die aussehen wie kleine Spiralen mit einem kugelförmigen Kopf. „Sie bewegen sich ebenfalls durch ein angelegtes rotierendes Magnetfeld“, sagt Walker. Außerdem wurden in Stuttgart muschelartige Vehikel im Mikrometerbereich entworfen, die in Körperflüssigkeiten durch ein schnelles Öffnen und ein langsameres Schließen vorankommen könnten.

Die Nanorobter sind winzige Medikamententransporter

© MPI Stuttgart/ A. Posada

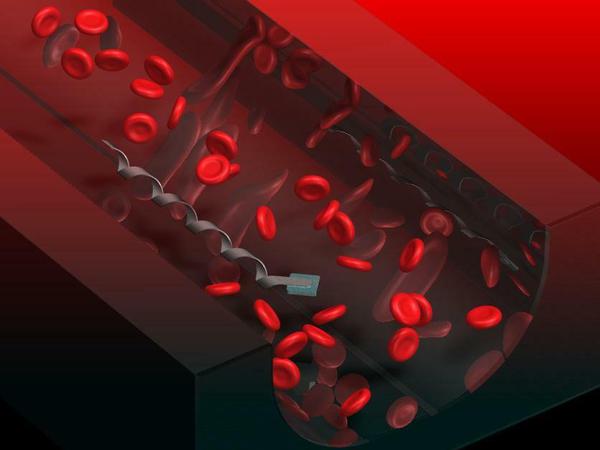

Derzeit testet Nelson die von ihm entwickelten Roboter etwa für den Einsatz im menschlichen Auge. Aber wie könnte das künftig konkret aussehen? Das Organ wäre von einem Aufbau an magnetischen Spulen umgeben, die das Magnetfeld hervorrufen. Die Roboter würden mit einer Spritze in den Glaskörper injiziert. Mit einem Joystick könnte der Arzt die Magnetfeldrichtung ändern und so die winzigen Geräte steuern, bis diese an der Retina ankommen. „Dort könnten sie minimalinvasive Operationen unterstützen und Medikamente abliefern“, sagt Nelson. Der Vorteil ist dabei, dass durch die genaue Steuerung weniger Medikament nötig ist und sie länger wirken können.

Bei einem lebenden Hasen hat Nelson das schon ausprobiert. Um zu zeigen, dass sich die Roboter auch in anderen Körperregionen verfolgen und steuern lassen, haben Nelson und seine Kollegen außerdem 80 000 von ihnen in eine lebende Maus injiziert. Durch die Infrarotstrahlung, die diese abgaben, ließ sich ihr Standort bestimmen.

Winzige Roboter in einem rotierenden Magnetfeld sind aber nur eine Möglichkeit von vielen. Ein vielversprechender, aber grundlegend anderer Ansatz ist, Nanoroboter aus gefalteten Strängen unschädlicher Viren-DNS zu formen. DNS-Origami heißt diese Technik. 2012 berichteten Forscher der Harvard University erstmals im Fachblatt „Science“ über Nanoroboter, die in der Blutbahn zirkulieren und gezielt Krebszellen finden und zerstören können. Diese Roboter sind gerade mal so groß wie ein Virus, geformt wie eine sechseckige Röhre und können sich wie eine Muschel öffnen.

Auf Tumorzellen programmiert

Im Inneren der Nanoroboter befinden sich Stoffe, die zu kranken Zellen transportiert werden sollen. „Das können Medikamente sein, aber auch Proteine und kleine Moleküle – einfach alles, was man will“, sagte Ido Bachelet, einer der beteiligten Wissenschaftler, bei einem Vortrag auf der Konferenz Tedmed. Auch er betont die Zielgenauigkeit der Nanoroboter, die etwa in der Krebsbehandlung ungeheuer wichtig sei. „Wenn wir die Nanobots so programmieren, dass sie speziell nach Tumorzellen suchen, dann sterben nur die Tumorzellen“, sagt er. Der Roboter interessiere sich nicht für gesunde Zellen. Er öffne sich nur dann, wenn er in Kontakt mit einem bestimmten Protein auf der Tumorzelle kommt. Nur dann würden die Medikamente entladen.

Bachelet, inzwischen an der Bar Ilan Universität in Israel, beschreibt in einer 2014 im Fachblatt „Nature Nanotechnology“ veröffentlichten Studie, dass die Nanobots auch zusammenarbeiten können. Je mehr von ihnen im Körper sind, desto größer ist die Rechenleistung, die sie im Zusammenspiel aufbauen. Durch Verknüpfungsregeln wie „AND“ oder „OR“ lässt sich steuern, welche Nanobots ihre Ladung abgeben und welche nicht. So können unterschiedliche Medikamente gleichzeitig im Körper platziert werden, ohne dass sich schädliche Wechselwirkungen ergeben. An Kakerlaken hat Bachelet diese Interaktionen bereits getestet.

Debora Walker, die Stuttgarter Forscherin, ist trotz der wissenschaftlichen Fortschritte skeptisch, was die medizinische Nutzung betrifft. „Man muss sich überlegen: Wie viel Material können diese Nanometer großen Schrauben überhaupt transportieren?“ In ihren Augen ist außerdem die Frage noch unzureichend geklärt, wie die Nanoschrauben im Körper sichtbar gemacht werden können, um ihren Standort bei einem Eingriff zu beobachten. Und schließlich: Wie kommen sie aus dem Körper wieder heraus? „Der Glasteil unserer Nanoschrauben ist sicher unproblematisch. Aber der Nickelteil könnte für den Körper giftig sein“, sagt Walker. Man müsse verträglichere Materialien verwenden.

Biologisch abbaubare Roboter

Im Labor von Brad Nelson gibt es bereits Nanobots, die biologisch abbaubar sind. Andere lassen sich über Magneten wieder entfernen. Trotzdem gebe es noch „fundamentale Probleme“, sagt Nelson. „Der nächste Schritt ist, autonome Nanoroboter zu gestalten. Anstatt von außen gesteuert zu werden, sollten sie sich individuell verhalten.“ Verwende man temperatursensible Materialien, könnten die Roboter möglicherweise selbstständig in Richtung einer Wärmequelle, etwa einer Entzündung, schwimmen. „Wir sind optimistisch, dass wir diese Autonomie hinbekommen.“

Auch in Zukunft würde man die Nanoroboter aber in der Nähe des Ortes injizieren müssen, an dem sie wirken sollen. „Das funktioniert nicht wie im Science-Fiction-Film, wo Nanobots in den Arm injiziert werden und diese dann von allein zum kaputten Knie schwimmen“, sagt Nelson. Um Nanobots im Gehirn oder im Herz einzusetzen, müssten sie zunächst mit einem Katheter dort eingeführt werden.

Von einer Zulassung ist die Technologie weit entfernt – noch gibt es keine klinischen Studien. Welche Nebenwirkungen auftreten können, ist völlig unklar. Langfristig glaubt Nelson aber trotzdem an die Anwendung von Nanobots in der Medizin. „In zwölf Jahren bin ich 65 und gehe in den Ruhestand. Ich hoffe, dass bis dahin autonome Nanoroboter die Gesundheit von Menschen verbessern können.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false