© picture alliance / Geisler-Fotop

Popsängerin Judith Holofernes: Meine Tiere

Pferde jagen ihr Angst ein, vom Hai ist sie traumatisiert – aber alles mit langen Nasen muss sie einfach lieben. Sängerin Judith Holofernes präsentiert ihre animalische Hitparade.

Judith Holofernes wurde als Sängerin der Popband Wir Sind Helden („Müssen nur wollen“) bekannt. Gerade hat die Berlinerin ein Buch mit Tiergedichten veröffentlicht, von Vanessa Karré illustriert: „Du bellst vor dem falschen Baum“. Hier kürt sie ihre acht schönsten und hässlichsten Tiere.

HUND

Als ich klein war, hatten wir zuerst einen Schäferhundmischling aus dem Tierheim, der definitiv eine Schacke hatte. Meine Freundin und ich waren sieben, haben mit dem Hund Seeungeheuer gespielt, also sind kreischend zwischen Möbeln hin- und hergesprungen, und der Hund hüpfte bellend um uns herum.

Eines Tages hat er mich ins Gesicht gebissen, danach brachte ihn meine Mutter wieder ins Heim. Auf keinen Fall einen anderen Hund, sagte sie noch – und kam mit einer Spitz-Spaniel-Mischung zurück. Das war Flummi, schwarz, spitze Nase, puscheliger Ringelschwanz, völlig hysterisch, der Inbegriff eines verzogenen Hundes.

Wenn er sich gefreut hat, einen zu sehen, ist er sofort hochgesprungen und musste plötzlich niesen. Der Rückstoß hat ihn jedes Mal einen Meter weit nach hinten geschleudert.

Morgens ist er mit einer grazilen Würde auf meine Brust gesprungen, hat sich daraufgelegt und mir so lange ins Gesicht geatmet, bis ich wach wurde. Flummi wurde stolze 13 Jahre alt.

Trauriges Ende der Geschichte: Als ich mit 20 von Freiburg nach Berlin zog, ging es mir radikal gesundheitlich besser. Es stellte sich heraus, dass ich gegen Tierhaare allergisch bin. Seitdem habe ich keine Haustiere mehr. Das bricht mir das Herz.

Das Pferde-Trauma

© picture alliance / dpa

PFERD

Mit zehn Jahren wollte ich in einem Reitstall um die Ecke Unterricht nehmen. Einfach um dazuzugehören. Vier Jahre zuvor war ich aus der Berliner WG-Welt in ein bürgerliches Freiburg gekommen – das war ein Kulturschock.

Die Kinder an meiner Schule haben mich gehänselt: Du bist nicht getauft, du heißt Niemand! Ich war der Punker, weil ich ungekämmt und blass war, nicht so ein rotwangiges Cornflakes-Kind, und meine Schuhe im Unterricht ausgezogen habe, was in Freiburg verboten war. Ich wollte mich anpassen, das Reiten sollte mir dabei helfen, weil das auch andere Kinder machten.

In der ersten Stunde kam ich in den Reitstall und wurde mit den Worten begrüßt: Oh, du Arme, du hast Dunja, die beißt. Man sollte die Tiere nicht sofort reiten, sondern wochenlang an den Hufen herumkratzen, um Vertrauen aufzubauen.

Dunja war ein schweres Schlachtross, ein hellbrauner Kaltblüter. Ich hatte die ganze Zeit nur Angst, dass sie mit ihren kräftigen Hufen ausschlägt. Diese Stunde im Reitstall war der blanke Terror. Deshalb habe ich schnell das Handtuch geworfen und bin nie wieder hingegangen. Pferde jagen mir gehörigen Respekt ein. Das finde ich angemessen, denn sie sind echt groß.

Die Beo-Klage

© picture-alliance/ dpa

BEO

Neben dem Hund hatten wir auch zwei Beos und eine Gelbstirnamazone. Der Papagei war herzallerliebst, konnte nur „Hallo“ sagen, hat gern hin- und hergeschaukelt, wenn Musik aus dem Radio kam, und flötete ein bisschen vor sich hin.

Und dann gab es die Beos – richtige Arschlochvögel. Die beiden waren amselgroß, hatten einen weißen Streifen, der vom Schnabel wegführte und sahen irgendwie gemein aus. Den ganzen Tag haben sie gekackt und gehackt. Tagsüber flogen die in unserer Wohnung herum, ich erinnere mich, dass eine Babysitterin mal weinend weggelaufen ist, weil die Vögel sie wieder angegriffen hatten.

Und die konnten sprechen. Haben nur nie das gesagt, was man ihnen beibringen wollte. Gab man resigniert auf und zischte im Vorbeigehen schnell ein „Na, du alte Sau“, dann haben sie natürlich geantwortet: „Na, du alte Sau!“

Die waren extrem laut. Es gibt dieses ohrenbetäubende Geräusch beim Auto, wenn es nicht richtig anspringt. Genau so klingen Beos. Abends haben wir die beiden Käfige mit Tüchern vorsichtig zugedeckt, sind leise weggegangen, doch nach einer Weile kam ein „Hallo?“ aus dem einen, schließlich ein „Hallo?“ aus dem anderen Käfig. Und nach fünf Minuten hatten sich die beiden Vögel wieder hochgeschaukelt.

Es war total Armageddon. Die beiden zur Ruhe zu bringen, war der Horror. Als ich größer wurde, haben wir sie an Leute abgegeben, die mehr Platz und einen Wintergarten zu Hause hatten.

Die Reh-Erlösung

© picture alliance / dpa

REH

Ich habe eine ziemlich klare Erinnerung an einen Ausflug ins Landschulheim, als ich zehn Jahre alt war. In der Schule war ich schon nicht glücklich, die dann noch weit weg in ein Heim zu verpflanzen, fand ich schrecklich. Ich hatte Heimweh, fühlte mich entwurzelt und fremd unter meinen Mitschülern.

Eines Nachmittags bin ich einfach durch die Wiesen gestromert, habe vor mich hin gegrummelt, weil ich alles doof fand, und mich immer weiter weg von der Gruppe entfernt, bin über Felder und durch Wälder gewandert, es waren plötzlich keine Menschen mehr um mich herum – und ich wurde heiter. Ich verlor komplett das Gefühl für die Zeit.

Es begann zu dämmern, die Felder schimmerten golden, und dann sah ich zum ersten Mal aus der Nähe eine Gruppe Rehe. Ganz verzaubert sahen sie aus. Ich saß ganz lange dort, habe mich nicht bewegt und einfach nur die Rehe beobachtet. In dem Moment war für mich alles gut.

Ins Landschulheim zurückzukehren, kam mir gar nicht in den Sinn. Erst nach einer Weile bin ich aufgebrochen und habe natürlich einen Riesenärger bekommen, weil mich alle gesucht hatten.

Seit dieser Zeit habe ich einen Reh-Scannerblick entwickelt. Ich sehe als Erste in unserer Familie die Tiere, wenn wir wandern oder mit dem Regionalexpress durch Brandenburg fahren. Deshalb heißt es in einem Gedicht von mir: „Im Zug sammel ich Rehe, alle, die ich sehe, sind meine.“

Die Hai-Angst

© imago/OceanPhoto

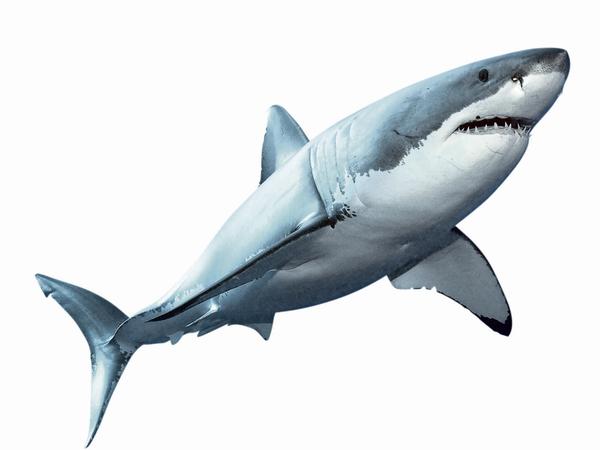

WEISSER HAI

Ich habe viel zu früh „Der Weiße Hai“ im Fernsehen gesehen – mit zwölf Jahren. Zu der Zeit war ich so ein Schisser, ich hatte viel Angst, habe mir dank meiner blühenden Fantasie die fürchterlichsten Dinge ausgemalt.

Um mir die Ängste auszutreiben, habe ich mich in eine Exorzismusphase begeben. Ich habe viele Bücher von Stephen King gelesen, völlig erfolglos, denn danach hatte ich einfach einen größeren Bildervorrat im Kopf.

Und ich habe mir diesen wahnsinnigen Film von Steven Spielberg angesehen. Er ist schuld daran, dass ich zu diesen Kindern gehöre, die im Baggersee immer kalte Schatten unter sich spürten und an Land gehen mussten. Bis zum heutigen Tag kann ich nirgendwo schwimmen, wo ich nicht den Grund sehe.

Das wird mir noch den einen oder anderen exotischen Urlaub versauen. Ich verstehe nicht, wie jemand in Australien baden geht – da schwimmen Haie im Wasser! Mehr Menschen werden von Kokosnüssen erschlagen als von Haien getötet, ich weiß, aber eine Wasserratte wird deshalb nicht mehr aus mir werden.

Jahrelang bekam ich zuverlässig Hai-Träume, wenn sich große Umwälzungen bei mir angebahnt haben: als die erste Platte kam oder ich schwanger wurde. Der Hai bedeutete für mich Gefahr und Schönheit zugleich, dass man sich seinen tiefsten Ängsten stellen muss.

Ich habe für unsere zweite Platte ein Lied darüber geschrieben, „Echolot“. Danach waren die Träume komplett weg. So viel zum Thema therapeutisches Songwriting.

Die Erdferkel-Erleuchtung

© picture alliance / dpa

ERDFERKEL

Mit 17 war ich wieder weit weg von zu Hause, ein Schüleraustausch in Cincinnati. Drei Wochen war ich bei einer bibelfesten Familie mit drei Kindern untergebracht. Überall an der Wand hingen gehäkelte Bibelsprüche. Ich hatte das Bedürfnis, alles toll zu finden, konnte aber nicht darüber hinwegsehen, dass es ziemlich schräg war.

Mit diesem Gefühl der Fremdheit bin ich eines Tages in den Zoo gegangen. Dort gab es ein Haus für Zoobabys, die von ihren Eltern nicht angenommen wurden. In einem Brutkasten lag ein schlafendes Erdferkel-Baby in einer Windel – und schnarchte.

Vorne an dieser langen Nase, die wie ein Rüssel aussieht, gingen die Nüstern auf und zu, wenn das Tier schnaufte. Es war extrem rührend, wie es mit den Eselsohren zuckte. Das Erdferkel hat mich in seiner Verlorenheit an mich erinnert. Es ist seitdem mein ungeschlagenes Lieblingstier.

Die sehen wie „Star Wars“-Figuren aus, haben etwas Unwirkliches und fallen völlig aus der Form: dieser lange gebogene Rücken, an den sich beinahe nahtlos die Nase anschließt. Man denkt sofort an die Urzeit. Später habe ich Sweatshirts mit Erdferkeldrucken entworfen und sie auf Konzerten von Wir Sind Helden getragen.

Das Elefanten-Symbol

© picture alliance / dpa

ELEFANT

Ich gebe es zu: Ich habe einen Tiernasen-Fetisch. Lange Nasen oder Schnauzen finde ich einfach lustig. Nichts anderes ist ja der Rüssel eines Elefanten.

Ich habe für das zweite Album von Wir Sind Helden ein Lied geschrieben, „Ein Elefant für dich“, in dem es darum geht, was mir das Tier bedeutet. Er ist ein Symbol dafür, über sich selbst hinauszuwachsen.

Jemand in meiner Familie litt früher an einer schweren Krankheit, in dieser Not musste ich übermenschliche Kräfte entwickeln, um mit der Situation fertigzuwerden. Der Elefant hat mich getröstet – als eine Figur, die mir Schutz gibt und mich mit ihren Riesenkräften auffängt.

Viele Fans wissen um die Bedeutung des Textes und haben mir unendlich viele Elefanten geschenkt. Selbst gebastelte Pappmaché-Tiere, aus Jade oder Plüsch. Die sind alle zu Hause in meiner Wohnung, aber eine Bitte: Keine großen Elefanten mehr schicken!

Der Marabu-Ekel

© picture-alliance/ dpa

MARABU

Der Marabu ist ein Opfer der Evolution, wo ich mich frage: Wozu gibt es den – und warum muss er so fürchterlich aussehen? Von diesem Storchenvogel war ich im Zoo fasziniert angewidert. Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich, der schaut aus, als wäre er schon tot.

Am Hals zerrupft, ein paar fusselige Haare hängen vom Kopf herab, seine Haut ist voller Flecken wie bei einer Leiche. Ich habe Fotos von Marabuküken gesehen – wie Horrorgestalten aus einem David-Lynch-Film.

Er hat alles abgekriegt, was einen hässlich macht. Wo liegt der evolutionäre Vorteil? Er frisst Aas, gut, aber muss er deshalb gleich wie Aas aussehen? Da muss mehr dahinterstecken. Meine Theorie: Marabus sehen so aus, damit die Krokodile, in deren Wasser die Vögel herumstaksen, denken, ach nein, da war schon jemand dran.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false