© David Heerde

Erwachsenwerden in Berlin: Insel der verdammten Jugend

Werd endlich erwachsen! Wenn das so einfach wäre! Denn das Zögern hat soziale und ökonomische Ursachen. Ein Essay über den Zwang, zwanglos zu bleiben.

"Mit jedem Tag, den man in Berlin war, hatte man weniger Lust, sich noch einmal den Anforderungen Westdeutschlands zu stellen“, schreibt Oskar Roehler in seinem Roman „Herkunft“. Der Protagonist, Anfang zwanzig, schlägt in einem West-Berliner Hinterhofloch die Zeit tot, weggelaufen vor der Schulabschlussprüfung in einer fränkischen Kleinstadt Mitte der 1980er Jahre.

Ein Vierteljahrhundert später weht in Berlin das Versprechen der ewigen Adoleszenz noch immer. Die Stadt lockt als Provisorium, als Moratorium für das Erwachsenwerden, inzwischen für Menschen aus der ganzen Welt.

Was auch immer „erwachsen“ heißen mag.

Wohl nirgends in der Republik wird der Kampf mit diesem Begriff und dem von ihm Benannten so offen ausgetragen wie in der Hauptstadt. Ob in Berlin-Filmen wie „Oh Boy“, „Am Himmel der Tag“, „Berlin Calling“, „3 Zimmer/Küche/Bad“, „Käpt’n Oskar“. Oder in Berlin-Bestsellern wie Sarah Kuttners „Wachstumsschmerz“, „Ist das Liebe oder kann das weg“ von Michael Nast oder „Hamma wieder was gelernt“ von Markus Kavka. Bis hin zu sich auf Berlin beziehenden essayistischen oder akademischen Auseinandersetzungen mit den Ursachen oder Folgen des Phänomens der großstädtisch überdehnten Jugend, zu finden etwa in Frank Schirrmachers „Methusalem-Komplott“, in „Wir haben keine Angst“ von Nina Pauer oder in Heinz Budes „Generation Berlin“. Im Theater taucht das Thema auf, wie bei René Polleschs „Kill your Darlings“ an der Volksbühne oder Jan Friedrichs „Szenen der Freiheit“ am Deutschen Theater. Sogar in der englischsprachigen Literatur wird immer wieder Berlins Einzigartigkeit als Ort des konstanten Dazwischenseins umspielt, wie bei Cloe Aridjis’ „Book Of Clouds“ oder „This Must Be The Place“ von Anna Winger.

Offensichtlich will das Publikum genau das haben. Die Geschichte einer Verzögerung des Erwachsenwerdens, die aus der Stadt heraus erwächst, aus ihren Menschen; an der man teilhaben kann, wenn man will; die Berlins Stadtbild beeinflusst, mit Graffiti, Bauwagen, den Spuren des Improvisierten, Nicht-Angekommenen.

Ist das Moratorium Berlin mehr als ein Großstadtmythos?

Aber ist das Moratorium Berlin heute nicht nur noch einer dieser sich selbst nährenden Großstadtmythen, kolportiert vor allem von Tourismuswerbern – und in der Folge von Touristen? Wie auch der Mythos von den „Freiräumen“ in Berlin – der Stadt, in der „alternative Lebensmodelle“ noch leben, in der „Utopien“ noch nicht wie anderswo begraben wurden?

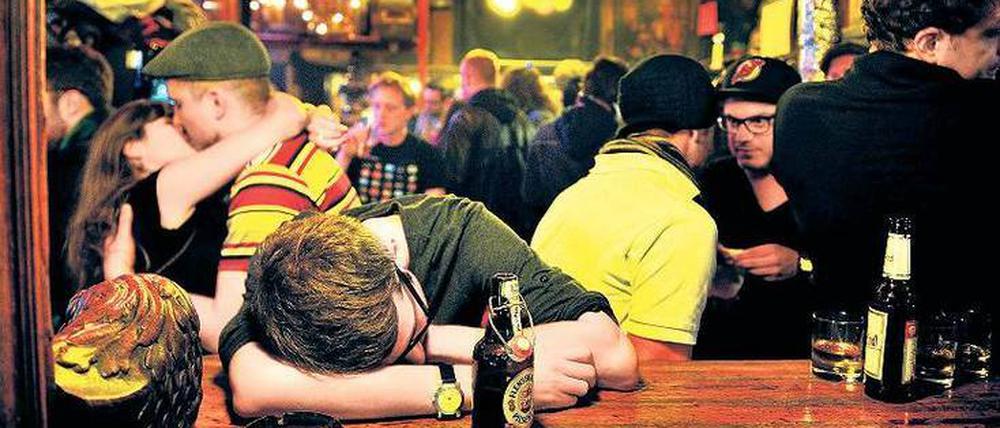

Die Suche nach dem Phänomen beginnt in dem Ortsteil, der Suchende seit über 30 Jahren anzieht. Und dort an einem Ort, an dem sich so viel von dieser Verzögerung abspielt. Sie beginnt in einer Kneipe in Kreuzberg, an der Grenze zu Neukölln. Im Schlawinchen, über das Sven Regener seinen Erwachsenwerden- und Alles-andere-Verweigerer Herrn Lehmann räsonieren lässt: „Denn wenn er schon im Schlawinchen ist, dachte Herr Lehmann, dann steht es ganz schlecht um ihn.“

Es ist früher Abend, noch steht es gut um die sechs Menschen am Tisch. Ein Gespräch über dies und das. Darüber, wie schnell die Zeit vergeht, wie der Alltag das Leben zur Raserei beschleunigt. 24 die Jüngste, 31 der Älteste. Zwei Menschen, sagen wir: Paul und Lina, sind zu Gast in Berlin. Sie leben in der Nähe von Stuttgart in einer mittelgroßen, wohlhabenden Stadt. Sie sind Ende Zwanzig und fest verpartnert, wenn auch noch nicht verheiratet. Sie planen ihr erstes Kind.

Die Diskussionslautstärke übertönt immer wieder den Grundlärmpegel im Raum. Ob sie denn nicht zu jung seien, nichts mehr vorhätten, noch einmal weg oder so, so ein Kind schränkt doch ganz schön ein. Finden die Berliner. Es sei doch der beste Zeitpunkt überhaupt, es fühle sich richtig an, außerdem könne man auch mit Kind sein Leben genießen. Finden die Württemberger. Und: Sie seien ja auch nicht mehr die Jüngsten.

Wie das Erwachsensein ist auch das Jungsein offenkundig verhandelbar. Der Übertritt aber erscheint in solchen Gesprächen allzu oft als selbstbestimmter Akt, jederzeit möglich, wir müssen nur wollen, Partner, Kinder, Ernst des Lebens, Sicherheit. Und so sagen die, die aus nachmittäglichen TV-Serien oder allmonatlich in Zeitungen und Zeitschriften erscheinenden Berlin-Totsprechungen auf die Stadt blicken, gern aus bayrischer Ferne: Berlin und Berliner, werdet mal erwachsen!

Aber geht das so einfach? Hier? Haben die Menschen am Tisch im Schlawinchen wirklich alle Möglichkeiten? Sind die Berliner, die keine Kinder, keine festen Partner und lieber Luft und Liebe als Geld und Besitz wollen, freier als die süddeutschen Bald-Eltern und zugleich verantwortungsloser? Anders gefragt: Könnten sie auch anders?

Irgendwie vor und nach und zwischen allem

Das ewige Heranwachsen, ohne sich selbst erwachsen zu fühlen, ist die Folge entwicklungspsychologischer Eigenheiten einer Generation, digitaler und prinzipienarmer Sozialisierung und, nicht zuletzt, einer wirtschaftlichen und politischen Fehlentwicklung in der Berliner Republik. Dieser Ursuppe ist über die vergangenen Jahre eine Alterskohorte entsprungen, die irgendwie vor und nach und zwischen allem steht, und zwar noch viel nachhaltiger als die westdeutschen Wohlstandskinder etwa der 1980er, auch jene unter ihnen, die vor Enge und Wehrdienst aus der Provinz in die Frontstadt flohen.

Berlin ist, mehr denn je, Labor für unsichere Lebensentwürfe.

„In der Stadt verweilt man länger in einem Zwischenstadium zwischen Jugend und Erwachsensein“, sagt der Jugendforscher Klaus Hurrelmann. „25 Prozent eines Jahrgangs durchlaufen dieses Moratorium.“ Aber was heißt es denn überhaupt, Erwachsensein? Ist es eine Charakterfestigkeit? Ist es, wie man wahrgenommen wird oder wie man sich darstellt? Wie man sich selbst wahrnimmt? Oder etwas ganz anderes?

Jede Disziplin hat ihre eigenen Antworten darauf. Die wohl bekannteste Lebensablaufdefinition – wohlgemerkt nur für Männer – ist eine literarische und stammt von keinem geringeren als William Shakespeare. Der schrieb 1599:

Die ganze Welt ist Bühne,

und alle Frau’n und Männer bloße Spieler.

Sie treten auf und gehen wieder ab,

sein Leben lang spielt einer manche Rollen.

Durch sieben Akte hin. Zuerst das Kind,

das in der Wärt’rin Armen greint und sprudelt;

der weinerliche Bube, der mit Bündel

und glattem Morgenantlitz, wie die Schnecke,

ungern zur Schule kriecht; dann der Verliebte,

der wie ein Ofen seufzt, mit Jammerlied

auf seiner Liebsten Brau’n; dann der Soldat,

voll oller Flüch’ und wie ein Pardel bärtig,

auf Ehre eifersüchtig, schnell zu Händeln,

bis in die Mündung der Kanone suchend

die Seifenblase Ruhm. Und dann der Richter,

in rundem Bauche, mit Kapaun gestopft,

mit strengem Blick und regelrechtem Bart,

voll weiser Sprüch’ und neuester Exempel

spielt seine Rolle so. Das sechste Alter

macht den besockten hagern Pantalon,

Brill’ auf der Nase, Beutel an der Seite;

die jugendliche Hose, wohl geschont,

’ne Welt zu weit für die verschrumpften Lenden;

die tiefe Männerstimme, umgewandelt

zum kindischen Diskante, pfeift und quäkt

in feinem Ton. Der letzte Akt, mit dem

die seltsam wechselnde Geschichte schließt,

ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen

ohn’ Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.

(Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, 1799)

In sieben Abschnitten entwirft Shakespeare den Zyklus des Lebens, inspiriert von Erasmus von Rotterdam und Aristoteles. Der Mensch wird und wächst, leidet und zerfällt, bis er nach der Regression auf das Stadium eines Säuglings stirbt. Gleichzeitig erkennt Shakespeare an, dass es sich beim Leben um eine Bühne handle, jeder seine Rolle spiele. Die Motivation der Übergänge ist so schon miterklärt, denn des Menschen Verhalten ist, zumindest über weite Strecken, das Ergebnis dessen, was er darzustellen versucht.

Bis heute sind schematische Raster für die Entwicklung zur Reife attraktiv, wenn auch weniger rigide. Eines der einflussreichsten Systeme ersann in den 1960er Jahren Erik H. Erikson, ein Vordenker der Sozialpsychologie und berühmter Psychoanalytiker. Wie Shakespeare unterteilt Erikson das Menschenleben in acht Phasen, die jeweils von einer Haupttugend, Hauptkrise und Hauptfrage geleitet sind.

Kampf zwischen Isolation und Intimität

Eriksons Modell ist entwicklungspsychologisch bis heute sehr einflussreich. Er definiert, auf seinen Erkenntnissen basierend, die Idee des jungen, „aufkommenden“ Erwachsenen: des „emerging adult“.

Erikson beschreibt ihn als leidend unter dem Kampf zwischen Isolation und Intimität und damit, ohne es zu ahnen, jenen Archetypus, der in all diesen Berlin-Filmen, den Coming-of-Age-Geschichten, den verspäteten Bildungsromanen bis hin zu den poppigen Millennial-Blogs bemüht wird.

Gleich dazu erfindet Erikson die Würze in den Wandlungen von Phase zu Phase, die „Identitätskrisen“. Der große Unterschied zum Hier und Heute: Erikson sah die genannte Phase zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr. In Berlin schleppen sie aber manche weit ins vierte, wenn nicht gar fünfte Lebensjahrzehnt.

2001 untersuchte der Psychologe Jeffrey Arnett empirisch Eriksons Thesen zu den „emerging adults“. Er ließ 507 Amerikaner die Kriterien bewerten, die für sie das „Erwachsensein“ ausmachten. Die wichtigsten Ergebnisse dabei: Verantwortung für sich und andere übernehmen (90 Prozent). Unabhängig von den Eltern über Wertesysteme entscheiden (80 Prozent). Die Eltern als gleichberechtigte Erwachsene wahrnehmen (75 Prozent). Finanzielle Unabhängigkeit (71 Prozent). Für seine Familie sorgen zu können (Frauen: 64, Männer: 61 Prozent), eigene Wohnung (57 Prozent). Ebenfalls wichtig: Festanstellung (32 Prozent), lebenslange Verpflichtungen eingehen (38 Prozent). Resultat dieser Studie: Weniger als 50 Prozent der 18- bis 30-Jährigen Befragten fühlten sich in diesem Sinne erwachsen.

Lebenslange Verpflichtungen, Festanstellungen, finanzielle Unabhängigkeit - klingt nach Bonner Republik

Auch in Deutschland brauchen immer mehr junge Menschen mindestens finanzielle Unterstützung der Eltern für das Studium, oft noch während der ersten Arbeitsjahre. Mieten steigen genau dort am meisten, wo sich sehr viele dieser „emerging adults“ finden, in Deutschland wie in den USA: in urbanen Zentren. Hier besonders betroffen: die Innenstadtbezirke Berlins.

Lebenslange Verpflichtungen, Festanstellungen, finanzielle Unabhängigkeit. In dieser Stadt und diesen Zeiten hört sich das fern und fremd an. Klingt nach Bonner Republik, Sparkasse, analoger Welt. Die Frage ist nun: Warum eigentlich? Verweigern sich junge Menschen diesen Dingen? Oder bekämen Sie auch dann keinen Zugang, wenn sie sich (noch stärker) darum bemühten?

These: Es ist beides.

„Ob aus einer Kohorte von Gleichaltrigen so etwas wie eine gefühlte Generation wird, darüber entscheiden gemeinsame Erfahrungen“, sagt der Soziologe Karl Mannheim. Die Kohorte der heute 25- bis 35-Jährigen – um die Wendezeit geboren, aufgewachsen im sorglosen westeuropäischen Frieden der 1990er Jahre, Schule und Studium beendet in der Finanz- und Schuldenkrise – empfindet sich bis dato nicht als zusammengehörig. Es gibt kein identitätsstiftendes Projekt, kein einendes Narrativ, keinen gemeinsamen Protest, keine Meinungsführer, keine Ideologien. Die Mitglieder dieser Generation sind – im Innern – Einzelne, die einander – von außen betrachtet – gleichen.

Trotzdem haben viele, neben der Wissenschaft vor allem junge Publizistinnen und Publizisten, versucht, eine Formel für die separaten Bruchstücke der Biografien zu finden: Generation Praktikum. Millennials. Generation Prekär. Generation Facebook. Generation Erblast. Es bleiben dies aber allesamt Versuche, ein inhaltsfreies Merkmal zum generationellen Sinnstifter zu erheben.

Ein eventuell einleuchtenderer Definitionsversuch ist der folgende: Die Generation der heutigen Noch-nicht-Erwachsenen ist die erste, die die große, hierzulande lange erkämpfte Wahlfreiheit als Belastung empfindet. Die Multioptionsgesellschaft als Zumutung. Als Überforderung. Kaum ein Thema bestimmt so den Zeitgeist der vergangenen Jahre wie die Suche nach Simplizität, nach Entschleunigung, nach Eindeutigkeit, nach Harmonie, nach dem Natürlichen und der Authentizität, nach „Landlust“-Leben. Und, auf der anderen Seite, der besinnungsraubenden Beschleunigung der Städte mit all ihren Projekten und Clubnächten, die irgendwann auch wieder Stillstand zu werden und, zumindest in ihrer Berliner Variante, erst einmal auf kein Lebensziel zuzulaufen scheint.

Identitätsfindung ist heute so schwierig wie nie zuvor

Der britische Soziologe Anthony Giddens befasste sich 1995 in „Konsequenzen der Moderne“ mit dem Einfluss moderner Gesellschaften auf die Identität von Individuen. Identitätsfindung, sagt Giddens, ist heute für jeden ein „reflexives Selbstprojekt“, also eine Arbeit an sich selbst, mit sich selbst und durch sich selbst. Je mehr strukturelle Bindungen und Traditionen wegfallen (Geschlecht, Ethnie, Herkunft, soziale Schicht), desto mehr Möglichkeiten gibt es, sich selbst zu entwerfen, zu planen und zu bewerten. Giddens ist überzeugt, dass diese Dynamik eine ganze Reihe von pathologischen Auswirkungen mit sich bringt.

Sein Befund ist zwei Jahrzehnte alt. Heute, im Jahr 2016, ist das selbstreflexive Identitätsprojekt noch viel freier, noch viel komplizierter geworden. Und die damals vorhergesagten pathologischen Auswirkungen scheinen inzwischen ihre Namen gefunden zu haben – eine wahre Krisennomenklatur des Individuums ist entstanden: Erik Erikson sprach in den 1960ern von „Identitätskrisen“, wenn Menschen etwas unsicher von einem zum nächsten Entwicklungsstadium übergingen. 1974 schuf die amerikanische Autorin Gail Sheehy die „Midlife-Crisis“, 2001 popularisierte die Autorin Alexandra Robbins die damals immer mal wieder in Zeitdiagnostiken auftauchende „Quarterlife-Crisis“. Nun ist auch von der „Thirdlife-Crisis“ die Rede, die Endzwanziger und Anfangdreißiger befallen soll. Sie scheint sich vor allem mit dem Thema zu beschäftigen: Welche der Ziele, die ich mir vorgenommen habe, habe ich (nicht) erreicht? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und: Bin ich nun zu alt für meine Ziele?

Wo es früher klare Antworten gab, ob man den gesellschaftlichen Erwartungen an das jeweilige Alter im jeweiligen sozialen Umfeld entsprach, muss heute jeder permanent selbst nicht nur Antworten finden, sondern auch überhaupt erst mal die Fragen, die für ihn oder sie relevant sind.

Emanzipatorische Erkenntnisse und Bewegungen haben die Gesellschaft verändert, ob im Feminismus, den Gender Studies, in der postkolonialen Theorie oder der Migrationsforschung. Früher relativ unverbrüchliche Normen wie jene der Erlangung von Wohlstand, Reproduktion und Familie sind längst brüchig geworden. Das Bewusstsein wächst. Dafür, dass, wer in Deutschland nach Wohlstand strebt, ihn dadurch womöglich in vielen Konstellationen im globalen Süden verhindert. Oder dass, wer – etwa als Teil einer heteronormativen Familie – entlang einer gesellschaftlichen Norm lebt, in den Augen von immer mehr Menschen gesellschaftliche Mechanismen verfestigt, die hintenrum und unbeabsichtigt zu Ausgrenzung führen. Man kann davon halten, was man will – diese neuen Blickwinkel sind da, und sie werden bleiben.

Die Digitalisierung begünstigt die Verhandelbarkeit

Dazu kommen mindestens ebenso umstrittene digitale Entwicklungen, die eine konstante Verhandelbarkeit des Selbstbildes begünstigen. In den sozialen Medien erschafft man im ganz wörtlichen Sinne eine Selbst-Darstellung, ein Bild, an dem man sich in der Wirklichkeit spiegeln und messen kann – im pathologischen Fall: zu messen müssen glaubt. So alles durchdringend wie heute war das Shakespearesche Bühnen-Selbstbildnis noch nie: In der Außendarstellung ist die Online-Persönlichkeit präsenter als die wirkliche, bekannter, zugänglicher. Für die Menschen der Zwischengeneration zwischen Jugend und Erwachsensein gilt mehr denn je: Wer etwas über mich wissen will, ob Freunde, Partner oder Arbeitgeber, klingelt nicht an meiner Tür, sondern schaut online.

Die Darstellung ersetzt mehr und mehr das Dargestellte. Jedes Profilbild im Netz steht wie ein gültiges Selbstbildnis im Raum. Es soll bedeuten: „Das bin ich.“ Mit jedem weiteren Bild, jedem Selfie, jeder Selbstbehauptung wird ein anderes, ein neues, ein aufregenderes Imago von sich selbst produziert, in einer aufregenden Situation, in einer Pose, die vermitteln soll, wie sich der Fotografierte selbst gesehen wissen will. Das reflexive Selbstprojekt, die „Selbstfindung“, die so viele Ratgeber anbieten, wird dadurch nicht erleichtert. Noch nie herrschte so viel Druck auf jungen Menschen, sich selbst zu „erfinden“.

Denn wer es nicht tut, ist oft – und je jünger der Jahrgang, desto öfter – persönlich und beruflich isoliert.

„Ich bin sicher, dass diese beiden gegensätzlichen Entwicklungen, der Zwang, vorzeitig ein stimmiges Bild seiner selbst zu produzieren, und die Unfähigkeit, dieses Bild mithilfe eines tragfähigen Kerns anzulegen, dazu führen, dass es schwieriger ist, ein stabiles Ich zu entwickeln“, erklärte der Harvard-Entwicklungspsychologe Howard Garner in diesem Februar im „Spiegel“.

Der westeuropäische Frieden der 90er Jahre hat die Generation geprägt

Die Umstände, unter denen heutige „emerging adults“ aufgewachsen sind, spielen dieser Dynamik weiter in die Hände. Die heute 25- bis 35-Jährigen sind aufgewachsen in einer Situation zuvor ungekannten Wohlstandes. Die Ölkrise vorbei, Kalter Krieg beendet, Aufbruchstimmung, Francis Fukuyama verkündete „das Ende der Geschichte“. Die Welt wusste noch nicht, dass ab 9/11 eine neue Kriegszeit ausbrechen würde.

Die Erziehungsideale waren analog dazu. Umsorgen mit „nur dem Allerallerbesten für mein Kind“, aber auch: Laisser-faire mit „Du kannst alles werden“ im Kontext einer noch nie zuvor so präsenten Wahlfreiheit. Früher wählten Studienanfänger zwischen Klassikern wie Jura, Medizin, Literatur, Physik. Heute eröffnen sich Kataloge mit Hunderten von Studiengängen und Fachkombinationen. Diese Optionen und die Ideale der Elterngeneration haben dazu geführt, dass heutige „emerging adults“ nur sehr spät mit Verpflichtungen in Kontakt gekommen sind.

„Wir haben junge Menschen infantilisiert“, sagt der Soziologe Frank Furedi von der University of Kent. Dazu tragen auch die trennungsverzögernden Funktionen der neuen Medien bei: Die Distanz zu den eigenen Eltern hat durch mobile Kommunikation immer weiter abgenommen. Über 40 Prozent der jungen Erwachsenen hatten laut einer „Spiegel“-Umfrage von 2009 täglich Kontakt zu ihren Eltern. Und Whatsapp war damals gerade erst gegründet worden, Smartphones hatte an der Uni sowieso noch kaum jemand. Wenn Berliner „emerging adults“ heute in einer Kneipe sitzen, ist es nicht unüblich, dass mehrmals pro Abend kommentiert wird, was irgendjemandes Eltern wieder Merkwürdiges im Familienchat geteilt haben. Das ist grundsätzlich eine schöne Sache. Doch der Entwicklung von eigenen Strategien zur Problemlösung, zur Organisation, zur Selbsthilfe ist die ständige Erreichbarkeit für die und Absicherung bei den Eltern sicherlich nicht zuträglich, schon gar nicht in den ersten Jahren des Alleinlebens.

Der destillierte Lebensstil: die beobachtende Verzögerung

Heutige „emerging adults“ haben aus dem anerzogenen Selbstverständnis, der finanziellen Unsicherheit und der gestiegenen Weltkomplexität einen Lebensstil destilliert: die beobachtende Verzögerung. Ein Zustand der Erwartung eines neuen Levels und des gleichzeitigen Bremsens. Denn dass eine Veränderung kommen muss und wird, ist bekannt und sogar meist positiv konnotiert. In permanenter Absicherung mit Selbst- und Fremdbild wird aber gehadert, wann ein Übergang sozial und persönlich erwünscht ist.

Das ist keine Generationenkritik. Diese Entwicklungen sind vielmehr symptomatisch. Sie sind begründet im pädagogischen Zeitgeist der 1980er und 1990er Jahre. Die Grundlagen liegen also in der Sozialisation – aber das Beharrungsvermögen jenes Lebensstils hat vor allem ökonomische und soziale Ursachen. Diese wiederum sind Konsequenz einer wirtschaftlichen Entwicklung und einer Politik, die solche Reaktionen begünstigt.

Mehr als irgendwo anders gilt das in Berlin, wo das Hinauszögern erwachsener Reife nicht nur gelebt, sondern auch als hauptstädtische Markenbotschaft in die Welt getragen wird. Berlin ist auch in dieser Hinsicht stolz auf sein Image. Über Jahrzehnte war die Stadt immer wieder ein Ort im Wartestand.

West-Berlin und Ost-Berlin wurden von ihren jeweiligen Systemen bemuttert

Und ein Ort der Infantilisierung: Der Westteil war bedrohte Frontstadt der Freiheit im Kalten Krieg, der Osten Vorzeige-Vorposten des Sozialismus. Beide wurden von ihren jeweiligen Machtblöcken besonders bemuttert. Alleinlassen konnte man gerade den Westteil nicht, die Befreier und Besatzer fühlten sich in höherem Maße zuständig für die Stadt, als sie es für den Rest Westdeutschlands waren. In West-Berlin herrschten eine Großzügigkeit und eine Freizügigkeit, wie es sie in keiner anderen deutschen Stadt in West und Ost gab. Die Stadt wurde von der westdeutschen Regierung gepäppelt: hohe Kulturförderungen, kein Wehrdienst, die höchste Beamtenquote, tausende Angestellte bei Vater Staat. Womöglich befördert auch diese Atmosphäre des „Für uns ist gesorgt“ das Gefühl der Freiheit von Verantwortung bis heute.

Das neue, mauerlose Berlin ist nun gut 25 Jahre alt, so alt wie viele derer, die hier aufschlagen. Jedes Jahr kommen mehr Menschen an auf der Suche nach etwas, von dem sie denken, es woanders nicht zu bekommen. Die Vermutung, dass der Wunsch nach dem Erwachsensein-Moratorium dazugehört, scheint beim Blick in die U7 zwischen Hermannplatz und Karl-Marx-Straße an einem Freitagabend alles andere als abwegig. Und irgendwie scheint ja die ganze Stadt nicht richtig erwachsen zu sein – die pubertäre Wurstigkeit der Verwaltung, das orientierungslose Stolpern in Richtung Vier-Millionen-Stadt; die Verantwortungsarmut in der Baupolitik und Inkohärenz der Stadtplanung; die Unfähigkeit der Selbstzügelung und Unverlässlichkeit von Versprechen des Senats.

Neue Berliner sind auch aus Paris, London und New York

Es sind indes nicht die klassischen Verweigerer, die heute nach Berlin ziehen. Eine ganz andere Schicht junger Menschen bevölkert die Stadt. Die neuen Berliner kommen auch aus anderen, klassischen Sehnsuchtsorten. Sie kommen aus Paris, aus London, aus New York, und hegen präzise Erwartungen an das Versprechen Berlin. Erwartungen, die dort, woher sie kommen, nicht mehr erfüllt werden konnten. Das Leben hier ist vergleichsweise günstig, das Nachtleben legendär, Kulturangebote gibt es an jeder Ecke.

Mittlerweile sind 52 Prozent der Berliner nicht in Berlin geboren. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Vor allem junge Menschen ziehen in die Stadt: 107.000 der 170.000 Menschen, die 2014 zugezogen sind, waren zu diesem Zeitpunkt zwischen 18 und 35 Jahren alt, allein 76000 davon zwischen 20 und 29, viele von ihnen kamen für Studium, Ausbildung oder Praktikum. Die Stadt hat die Ressourcen dafür, hat renommierte Universitäten, spezialisierte Hochschulen von Textiltechnik über Sozialarbeit und zeitgenössisches Puppenspiel bis Popmusik, von Gesundheitstechnik über Werbedesign bis Polymer-Wissenschaft.

Aber irgendwann wollen die Eltern nicht mehr für den Unterhalt zahlen, zugleich rückt der Abschluss näher. Die finanzielle Unabhängigkeit ist greifbar.

Oder eben nicht.

Denn Berlin hat, neben den gemeinsamen Besonderheiten im Lebensstil vieler seiner neuen Bewohner, eine weitere Auffälligkeit, die man auch Problem nennen kann, und zwar vor allem deren Problem: Es bietet nicht genug Jobs, um allen Hierhergekommenen ein finanzielles Auskommen zu garantieren. Hochqualifizierte, junge Menschen drängen auf einen sehr übersichtlichen Arbeitsmarkt. Doch die meisten, die das Berliner Leben über Jahre erfahren haben, wollen hier bleiben. Sie können sich gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Wo sonst hat man diese Zerstreuungsvielfalt, dieses Kulturangebot neben dem Provinzgefühl mitten in einer Großstadt?

Davon profitieren Berliner Unternehmen. Sie bekommen Arbeitskräfte, die aus Standortgründen in Berlin bleiben wollen. Wer in Gütersloh, Herzogenaurach oder Künzelsau arbeitet, dem werden Vergünstigungen für Kulturveranstaltungen angeboten, kostenlose Kita-Plätze, Fitness-Abos oder Firmenwagen. In Berliner Stellenanzeigen kam es schon mal vor, dass ein Arbeitgeber mit Obst im Büro warb.

Berlin muss sich nicht verkaufen. Berlin kann behaupten und verlangen. Eine Branche macht das besonders erfolgreich.

Digitale Startups sind die Zukunftshoffnung

Vor rund zehn Jahren wurden digitale Startups zur Hoffnung der Berliner Wirtschaft auserkoren. Und es scheint zu funktionieren. Flexibilität, Dynamik und weitere Plastik-Fantasmen ziehen junge Arbeitskräfte an. 270000 zusätzliche Jobs sollen bis zum Jahr 2030 entstehen. Mit dem Einwerben von 3,1 Milliarden Euro für Startups hat Berlin dieses Jahr den Ex-Europaführer London überholt. Die Stadt schwimmt in Startup-Geld.

Nahezu gar nichts davon kommt unten an. Laut einer Erhebung des Bundesverbands Deutsche Startups betrug das Durchschnittsgehalt in der Branche 2519 Euro brutto im Monat. 81 Prozent der Startup-Gründer haben einen Studienabschluss, ihre Mitarbeiter laut dem Jobvermittler Startup-CVS zu über 90 Prozent. Deutschlandweit liegt das Durchschnittsgehalt für Akademiker bereits nach dem zweiten Jahr bei rund 3400 Euro brutto. Heißt: Berlins erklärte Zukunftshoffnung ist eine Branche, die hochausgebildete junge Menschen, höflich ausgedrückt, unter Wert bezahlt.

Und die so schon schlechten Zahlen der Startups gelten für die, die finanziell gesehen noch Glück hatten: die wenigen Festangestellten.

Ganz anders sieht es bei der Armada junger Freelancer und Teilzeitbeschäftigter aus, die Berlin bevölkert; Projektarbeiter, die 24 Stunden am Tag auf Standby sind oder Arbeitswillige, die ihren Studentenstatus beibehalten, damit Unternehmen sie als Werkstudent anstellen und Sozialabgaben sparen können. Mitarbeiter werden mit Zauberformeln wie „Selbstständigkeit“ und „flexible Arbeitszeit“ gelockt. In Wahrheit arbeiten sie oft unterbezahlt, mit schlechter sozialer Absicherung, ohne Aussicht auf langfristige Beschäftigung.

Und das nicht nur in digitalen Startups. Es betrifft auch die Berliner Wachstumsbranchen Werbung, Information und Kommunikation, Medien, den Film, die Künste und den Tourismus.

„Academic Victims“ wird das im „Spekulativen Glossar“ genannt, einer Publikation der Berliner Universität der Künste. Es ist eine Art prophezeiendes Wörterbuch, das Trends benennt, die bereits in der Gesellschaft spürbar, aber noch nicht definiert sind. Die akademischen Opfer werden beschrieben als: „Leute, die in der ,Academic trap‘ gefangen sind. Statt in ihrem eigentlichen Berufsfeld zu arbeiten, müssen sie überqualifziert und unterbezahlt einen Job annehmen, der weder ihrem Bildungsgrad noch ihren Interessen entspricht.“

Alles geben und nichts verlangen

Dennoch: Die jungen Hochqualifizierten lassen es mit sich machen. Seit dem ersten Praktikum während des Studiums haben sie gelernt, alles zu geben und nichts zu verlangen. Man findet sich damit ab, begehrt nicht auf; es gibt schließlich immer einen anderen Gleichqualifizierten, der wartet. Lieber ausgebeutet in Berlin, als rentenversichert in Reutlingen.

Die Versprechen innovativer Branchen richten sich an junge Menschen, die (noch) nicht in festen Strukturen arbeiten wollen. „Be Berlin!“ Verwirkliche dich! Bleib immer im Werden! Man lernt, man sammelt Erfahrungen. 365/24, immer aktiv, immer am Machen, auf Draht. Immer in Bewegung, nie im Stillstand. Aber irgendwann, ob nach sechs Monaten, zwei Jahren oder noch viel später, stehen die meisten vor der Frage, wie es weitergehen soll. Freies Arbeiten bedeutet hier meist mehr Arbeit, Flexibilität bedeutet oft, bis spät in die Nacht am Laptop zu sitzen. Die Dynamik ist überall, nur nicht auf dem Konto.

Dabei geht es nicht einmal nur um den monetären Aspekt. Denn auch wenn 2500 Euro brutto sehr wenig Einkommen ist für qualifizierte Kräfte, ist es immerhin ein Auskommen. Zumindest in Berlin. Zumindest noch. Das größere Problem, auch auf kurze Frist gesehen, das junge Berliner auf der Stelle treten lässt, ist die Unvorhersehbarkeit des eigenen Lebenswegs.

„Mehr als Krieg, Klimakatastrophe, Kriminalität und Armut fürchten die Deutschen, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können“, sagt Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Sie bezieht sich damit auf eine umfassende Studie, die die „Zeit“ veröffentlicht hat. Darin wurden Werte, Normen, sowie Hoffnungen von Deutschen aller Altersgruppen untersucht. Das Ergebnis für den Bereich Arbeit ist eindeutig: „Der glückliche, flexible Selbstständige, der mal tags arbeitet, mal nachts und sich keine Sorge macht, ob er morgen noch Aufträge bekommt – den mag es geben, aber er ist sehr selten. Die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen sicheren Job, feste Arbeitszeiten, feste Kollegen. Sie hat Angst, dass es das in Zukunft nicht mehr geben wird.“

Fehlende Verlässlichkeit, fehlende Sicherheit, kaum Planbarkeit – wie soll ich ein Kind in die Welt setzen, wenn ich am Montag nicht weiß, wohin mich meine Firma am Mittwoch schickt? Wenn ich diese Woche nicht weiß, ob nächste Woche ein Auftrag kommt? Im Herbst nicht weiß, wo ich im Winter wohne? Wie soll ich mich an einen anderen Menschen binden, mich einem emotionalen Druck und Sog aussetzen, wenn weder ich noch der andere abschätzen können, wo es hingeht und wann?

70 Prozent der jungen Erwachsenen in Deutschland sehnen sich nach Sicherheit, sagt auch eine Umfrage des Instituts für Zukunftsfragen. Ob das 1968 auch so war? Oder 78? Oder in der Wende-Generation?

Heute ist die Subversion Teil der Eigenwerbung Berlins

Nun war Berlin schon immer ein Sehnsuchtsort für Aussteiger aus der Standardwelt. War aber früher der Gestus der Zugewanderten auch innerhalb der Stadtgesellschaft ein revolutionäres Dagegen, fügen sie sich heute ganz dem 365/24-Selbstverständnis. Besonders willig beugen sich den Mechanismen jene Neuankömmlinge, die das Sicherheitsdenken der Generationsgenossen in der Provinz vordergründig belächeln. So dominiert eine leicht auszubeutende Schicht von Noch-nicht-Erwachsenen das städtische Selbstbild.

Das geht sogar so weit, dass klassische Unternehmen ein bisschen von diesem Glanz abhaben wollen. Wie Air Berlin, das mit seiner Kampagne „#notestablishedsince1978“ etwas holprig versucht, das Dasein im Schatten der Lufthansa wie rebellische Subversion zu verkaufen. Oder die BVG, die damit wirbt, dass nur sie und nicht mal „deine Mudda dich nachts um 4.30 Uhr“ abholt; und ihr im Grunde alles egal ist, außer Schwarzfahren. Berlin gibt sich jung, egal wie alt es ist.

Und diese Entwicklung verschiebt Altersdefinitionen, verändert Lebensläufe nachhaltig. In dem Interim zwischen Ende des Studiums oder der Ausbildung bis zu dem Zeitpunkt, wo ein familienunterhaltsfähiges Gehalt mit dem Selbstverständnis und der Bereitschaft zum „nächsten Schritt“ zusammenfällt, vergeht immer mehr Zeit. Und die betroffenen Kohorten werden immer größer.

Der 2014 verstorbene Publizist Frank Schirrmacher konstatierte in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott“, dass es „nur so wimmelt von 40-Jährigen, die wie Kinder reden und sich auch so kleiden“.

In einem Dossier des Bundesfamilienministeriums steht: „Gleichaltrige können extrem verschieden sein. Insofern sind alle Altersgrenzen zu hinterfragen. Es gibt keine Altersnormen, sondern nur Alternsformen.“ Es geht in dem Papier um Pflege und Leben im hohen Alter.

Berlin bekommt neue Entwicklungen besonders früh zu spüren

Vielleicht sind das alles nur erste Symptome eines sich ändernden Altersverständnisses, ob in älteren, mittleren oder jüngeren Jahren. Es speist sich aus den pädagogischen Idealen von vor zwei und mehr Jahrzehnten, den schon damals flexibleren Lebenslaufbastlern und einer immer höheren Lebenserwartung, die Fristen zum Erreichen von Zielen gefühlt weiter nach hinten verschiebt.

Dieses Phänomen ist nicht auf Berlin beschränkt, es wird eine ganze Gesellschaft verändern. Doch Berlin bekommt diese Entwicklungen aus historischen und wirtschaftlichen Gründen besonders früh und stark zu spüren. „Wer nach Berlin zieht, weiß oft weniger, was er hier eigentlich sucht, als dass er da, wo er eigentlich herkommt, nichts mehr verloren hat. So wird Berlin zur Hauptstadt der Planlosen und Orientierungslosen. Keine schlechte Stimmung für eine Stadt.“ So befand Moritz von Uslar in der „Weltwoche“, 2002.

Die Hauptstadt der Planlosen ist Berlin heute nicht mehr. Dafür ziehen zu viele Menschen mit klaren Absichten hierher – und sei es nur die, sich in der Stadt zu halten. Auch die Stadt der Orientierungslosen ist Berlin heute nicht mehr; vielmehr die Stadt derer, die, von den Angeboten enttäuscht, auf einer Warteposition verharren. Und sich darin gar nicht mal so unwohl fühlen. Denn hier sind ja alle jung, hier warten ja alle auf etwas, das noch kommt.

Oder eben nicht.

Es gilt, den Zeitpunkt zu erkennen, wo aus aufmerksamem Warten die Relativierung von Ausbeutung wird. In welchem Alter das geschieht, war noch nie so egal wie heute.

© Hendrik Lehmann

Dieser Text erschien zunächst in unserer gedruckten Samstagsbeilage Mehr Berlin.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false